Вестник Военного инновационного технополиса «ЭРА», 2022, T. 3, № 2, стр. 213-217

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ фМРТ-ИССЛЕДОВАНИЙ СОСТОЯНИЯ ПОКОЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ УРОВНЕ

М. В. Ковальчук 1, Ю. И. Холодный 1, В. А. Орлов 1, *, Д. Г. Малахов 1, С. И. Карташов 1

1 Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

* E-mail: Orlov_VA@nrcki.ru

Поступила в редакцию 15.03.2022

После доработки 20.03.2022

Принята к публикации 20.03.2022

Аннотация

Изучена целесообразность применения в ходе функциональной магнитно-резонансной томографии “состояния покоя” (фМРТп) метода контроля и регистрации динамики физиологических процессов с помощью МРТ-совместимого полиграфа. На реальном экспериментальном материале подтверждена условность применения понятия “состояние покоя” к процессу фМРТп, показана необходимость разграничения интервалов “состояния покоя” от интервалов повышенной психической активности исследуемого в ходе фМРТп человека и возможность выработки количественных оценок уровня реального “состояния покоя” исследуемого человека в период его фМРТп.

ВВЕДЕНИЕ

Начатые в Национальном исследовательском центре “Курчатовский институт” (НИЦ КИ) исследования по изучению технологии применения метода функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для диагностики наличия у человека скрываемой им информации о событиях прошлого привели к созданию МРТ-совместимого полиграфа (МРТсП), внедрение которого в экспериментальную практику позволило создать качественно новые возможности для проведения нейрокогнитивных исследований [1, 2]. Опыт использования нового прибора в совокупности со специально разработанными для него тестами и приемами [3] показал, что применение МРТсП может оказаться полезным как для криминалистической психофизиологии, так и для ряда отраслей медицины [4]. Последующие исследования привели к созданию комплексной технологии, в которой осуществлялось совместное применение фМРТ и МРТсП (фМРТ-МРТсП-технология). Они позволили при изучении нейрокогнитивных процессов человека перейти от групповых исследований к исследованиям на индивидуальном уровне, поскольку “наличие надежных способов оценки фМРТ-данных на индивидуальном уровне является принципиально важным для их возможного применения в криминалистике” [5], а также к решению ряда задач медицинской практики.

В частности, было высказано предположение [3] о возможности и целесообразности применения фМРТ-МРТсП-технологии при проведении исследований в режиме фМРТ покоя (фМРТп), который активно используют с середины 2000-х годов в исследовательской и неврологической практике.

Как известно, “во время проведения фМРТп обследуемый находится в МР-томографе в состоянии покоя, ему даются инструкции максимально расслабиться и не думать о чем-то конкретном” [6, С. 16]: иными словами, исследователь, работающий с томографом, переводит обследуемого в состояние, при котором его (ее) просят не выполнять каких-то определенных действий или какой-либо деятельности.

Вместе с тем давно отмечено “очень большое число фактов, которые указывают на то, что люди в таких ситуациях начинают возвращаться к своим повседневным мыслям, образам и чувствам…; (они могут) думать о том, что произошло днем ранее; или о том, что надо будет сделать позже…”. Однако для мозга состояние покоя не будет являться “отдыхом”: оно выделяется как еще одно состояние его активности. То есть “одно из этих состояний будет вызываться требованием экспериментальной задачи, …(а) другое будет отражать собственные мысли, надежды, чувства, образы, внутреннюю речь и т.д. испытуемого. В некоторых случаях спонтанная активность может рассказать гораздо больше о естественном состоянии человеческой когнитивной деятельности, чем экспериментальные задания” [7].

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В связи с изложенным выше была высказана гипотеза, что использование МРТсП в ходе фМРТп, визуализируя в реальном масштабе времени динамику физиологических процессов, позволит объективно диагностировать наличие повышенной психической активности мозга исследуемого человека в период исследования и задокументировать такие проявления.

В целях проверки выдвинутой гипотезы было проведено изучение 17 полиграмм, зарегистрированных в ходе фМРТп десяти лиц, выбранных в случайном порядке.

Каждая полиграмма, полученная в итоге фМРТп-МРТсП-исследования, подвергалась осмотру экспертом: он находил в ней интервал сканирования в томографе (568 с), констатировал ее пригодность для дальнейшего анализа (из-за отсутствия помех, вызванных движениями исследуемого человека) и устанавливал наличие или отсутствие в полиграмме признаков, указывающих на проявление у исследуемого лица какой-либо его повышенной психической активности (ППА) в период сканирования.

О том что повышение психической активности неизбежно влечет за собой появление в ряде функциональных систем организма человека тех или иных реакций, известно со времен глубокой древности, активно изучается криминалистической психофизиологией [8] и реализуется в практике в форме криминалистических исследований с применением полиграфа (ИПП), которые используют многие страны мира.

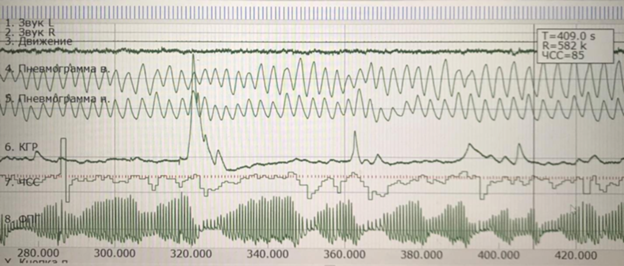

Поэтому при проведении данного исследования в качестве признаков оценки текущего состояния ППА исследуемого лица по его физиологическим проявлениям из криминалистики были заимствованы критерии оценки динамики физиологических процессов, традиционно используемые в ходе ИПП. Как показывает рис. 1, при отсутствии движения головы исследуемого лица (график “3. Движение”) признаками ППА могут являться:

– нестабильное, с изменяющимися амплитудой и частотой, грудное и брюшное дыхание (графики “4. Пневмограмма в.” и “5. Пневмограмма н.”);

– спонтанные кожно-гальванические реакции (график “6. КГР” в интервале 320–340 с);

– спонтанные перепады частоты сердечных сокращений и спазмы в сосудах пальца руки, регистрируемые методом фотоплетизмографии, на что указывают соответственно графики “7. ЧСС” и “8. ФПГ”.

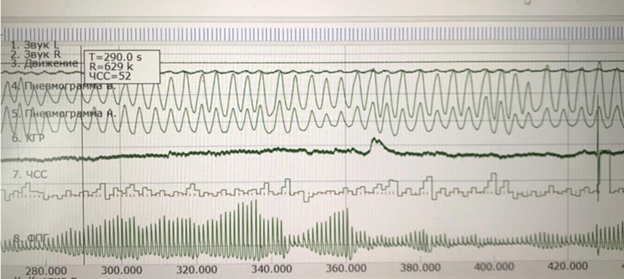

Напротив, отсутствие спонтанного реагирования (по условиям фМРТп следует лежать спокойно и “не думать о чем-то конкретном”) будет свидетельствовать о стремлении исследуемого лица соблюдать указанные требования и о его пребывании в “состоянии покоя”. В частности, на рис. 2 показана полиграмма со значительной представленностью “состояния покоя”, которое составляет 48% от общего времени сканирования: на рисунке видны интервалы ППА – 165–205 с и 240–275 с (табл. 1; первое исследуемое лицо, Инт. 3 и Инт. 5).

Рис. 2.

Полиграмма в ходе фМРТп со значительной представленностью интервалов “состояния покоя” (пояснения в тексте).

Таблица 1.

Интервалы сканирования СП и ППА

| Исследуемый | Интервалы | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| 1 | 34–115 | 115–165 | 165–205 | 205–240 | 240–275 | 275–330 | 330–360 |

| 2 | 35–140 | 140–185 | 185–290 | 290–340 | 340–602 | ||

После обнаружения у исследуемого лица признаков ППА эксперт, просматривая повторно полиграмму, определял – в секундах, с помощью “линзы”, встроенной в программу МРТсП – время начала появления и исчезновения этих признаков. При оценке полиграмм в качестве “состояния покоя” выделялись интервалы динамики физиологической активности без ярко выраженных изменений и длительностью не менее 20 с.

Таким образом, в итоге осмотра полиграмма оказывалась разделенной на две группы интервалов – “состояний покоя” (СП) и “ППА”. Примеры результата разделения двух полиграмм на группы интервалов (группа “ППА выделена фоном) показаны в табл. 1.

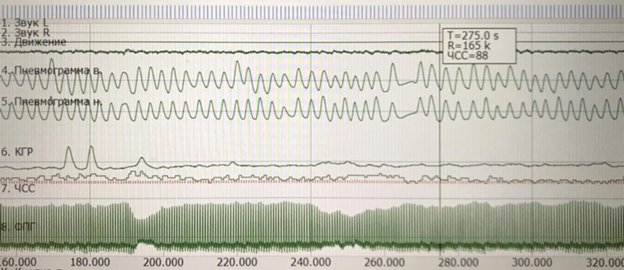

На рис. 2 и 3 представлены фрагменты полиграмм к этой таблице.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ полиграмм убедительно показал, что понятие “состояние покоя” в процессе фМРТп носит весьма условный характер.

В частности, во всех проанализированных полиграммах наблюдалось выраженная ППА. При этом в 14 тестах из 17 суммарная продолжительность “состояния покоя” составляла менее 50% от общего времени сканирования (которое длилось 568 с) и лишь в одном тесте достигла 60% (т.е. 340 с).

На рис. 3 показан фрагмент полиграммы с незначительным периодом “состояния покоя” (в интервале 290–340 с) на фоне обширного периода ППА (табл. 1, второе исследуемое лицо, Инт. 4): у этого исследуемого суммарная продолжительность “состояния покоя” составила едва 17% от общего времени сканирования. Отметим, что в одном из тестов наблюдалась устойчивая ППА: на протяжении всего сканирования не удалось зафиксировать ни одного интервала стабильной физиологической активности (рис. 1) с продолжительностью хотя бы 20 с.

Анализ полиграмм показал, что количество интервалов “состояния покоя” от теста к тесту носило индивидуальный характер – их число варьировалось от двух до шести, длительность интервалов изменялась от 20 до 170 с и они чередовались интервалами ППА длительностью от 30 до 210 с.

Вместе с тем представляются весьма спорными интервалы малой (20–40 с) и даже средней (40–60 с) длительности в качестве устойчивого “состояния покоя”. По-видимому, более правильно – и это предстоит проверить экспериментально – в качестве “истинных” периодов “состояния покоя” выбирать те, длительность которых превышает 60 с, т.е. составляет не менее 10% общего времени сканирования.

Как было сказано выше, исследование носило поисковый характер, важнейшим его результатом является экспериментальное подтверждение того, что содержание понятия “состояние покоя” весьма далеко от реального состояния исследуемого человека при фМРТп.

Из опыта проведения криминалистических ИПП давно известно, что от того, как и какая дана инструкция исследуемому лицу перед началом его изучения с помощью полиграфа, во многом зависит ход и исход всего психофизиологического исследования. Дав инструкцию “максимально расслабиться и не думать о чем-то конкретном”, исследователь (специалист, осуществляющий фМРТп) поставил перед исследуемым лицом неконкретную задачу, не разъяснил, как следует выполнить команду “не думать о чем-то конкретном”, и тем самым создал условия для того, чтобы процесс “не думать” пошел стихийно, непредсказуемым образом и без возможности контроля со стороны исследователя. Использование МРТсП, как представляется, открыло новые возможности для проведения фМРТп.

В частности, есть основание полагать, что на базе подсчета количества интервалов “состояния покоя”, частоты их появления и процентной представленности в период сканирования могут быть разработаны какие-то количественные оценки, характеризующие текущее состояние исследуемого лица в ходе фМРТп, и они, возможно, будут представлять диагностическую ценность при решении ряда прикладных задач.

Представленные выше экспертные оценки полиграмм на предмет разграничения интервалов “состояний покоя” и ППА, а также проявленный специалистами интерес к полученным с помощью МРТсП результатам в ходе фМРТп дают основание предположить, что использование этого прибора даже сейчас, на уровне получения экспертных (качественных) оценок полиграмм, может оказаться полезным в экспериментальной и неврологической практике.

Экспертный подход к оценке полиграмм фМРТп, показав свою полезность и оперативность, тем не менее, обладает очевидным недостатком – субъективизмом, поэтому для проведения исследований данной направленности должны быть разработаны программные средства объективной количественной оценки динамики физиологических данных, зарегистрированных с помощью МРТсП.

Дифференцированная оценка динамики физиологических проявлений неизбежно приводит к решению о необходимости раздельной оценки фМРТ данных, зарегистрированных во время интервалов двух групп – “состояния покоя” и ППА. Исследования в этом направлении уже начаты.

Раздельная – для “состояния покоя” и ППА – оценка фМРТп-данных, осуществленная на индивидуальном уровне, позволит дифференцированно подойти к установлению функциональных связей зон мозга, возникающих в период фМРТп-сканирования каждого конкретного исследуемого лица.

Очевидно, что начатые поисковые работы по раздельному изучению “состояния покоя” и ППА представляют интерес и для прикладных (например, в области неврологии, психиатрии) и для фундаментальных исследований: изложение первых результатов раздельного анализа фМРТп-данных станет предметом следующей работы этого цикла.

ВЫВОДЫ

Подводя итог описанным поисковым исследованиям по изучению возможности контроля текущего состояния исследуемого лица в ходе фМРТп, можно сделать как минимум два вывода:

– необходимо продолжить изучение порядка применения МРТсП в условиях фМРТп и разработать специализированные средства объективной количественной оценки физиологических данных, поскольку это позволит обеспечить более качественный контроль состояния исследуемого лица;

– следует изучить совместно со специалистами-практиками возможные направления дальнейшего совершенствования технологии применения МРТсП в клинической (психиатрической и неврологической) практике.

Список литературы

Kovalchuk M.V., Kholodny Y.I. // Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting., 2019. P. 260. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4

Orlov V.A., Kholodny Y.I., Kartashov S.I. et al. // Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting. 2019. P. 393.https://doi.org/10.1007/978-3-030-25719-4

Ковальчук М.В., Холодный Ю.И., Карташов С.И. и др. // Вестник Военного инновационного технополиса “ЭРА”. 2020. Т. 1. № 1. С. 112.

Kholodny Y.I., Kartashov S.I., Malakhov D.G., Or-lov V.A. // Biologically Inspired Cognitive Architectures Meeting. 2020. P. 591–597. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65596-9

Ковальчук М.В., Карташов С.И., Орлов В.А., Холодный Ю.И. // Вестник Военного инновационного технополиса “ЭРА”. 2021. Т. 2. № 4. С. 103.

Селиверстов Ю.А., Селиверстова Е.В., и др. // Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движения. 2014. № 1. С. 16.

Баарс Б., Гейдж Н. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. Ч. 1. С. 188.

Холодный Ю.И. Криминалистическая психофизиология. Гл. 23. Психофизиология / Под ред. Александрова Ю.И. 5-е издание. СПб.: Питер, 2022. С. 481.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Вестник Военного инновационного технополиса «ЭРА»