Геохимия, 2023, T. 68, № 11, стр. 1205-1216

Биогеохимическая оценка токсичности и радиоэкологическая опасность трансграничной реки Кара-Балта

Б. М. Дженбаев a, *, В. П. Солодухин b, Б. К. Калдыбаев c, **, Б. Т. Жолболдиев a, С. Г. Ленник b, М. А. Севериненко b, У. Ж. Кармышева a

a Институт биологии НАН

720071 Бишкек, пр. Чуй, 265, Кыргызстан

b Институт ядерной физики МЭ

050032 Алматы, ул. Ибрагимова, 1, Казахстан

c Иссык-Кульский государственный университет

722200 Каракол, ул. Абдрахманова, 103, Кыргызстан

* E-mail: kg.bek.bm@bk.ru

** E-mail: kbakyt387@gmail.com

Поступила в редакцию 14.03.2023

После доработки 06.05.2023

Принята к публикации 11.05.2023

- EDN: QKCGPC

- DOI: 10.31857/S0016752523100035

Аннотация

В статье представлены результаты исследований содержаний химических элементов и естественных радионуклидов в объектах окружающей среды бассейна трансграничной реки Кара-Балта (сопредельные территории Кыргызстана и Казахстана). По результатам исследований установлен уровень загрязненности пойменных почв и донных отложений реки Кара-Балта такими химическими элементами, как U, Sb, As, Th, Pb, Sc, Co, Cu, Mo, Zn, V, Sr, Ba, Cs. На основе расчетных показателей фактора загрязнения (CF), коэффициента обогащения (EF) и индекса геоаккумуляции (Igeo) установлено, что наибольший вклад в загрязненность почв и донных отложений водного бассейна р. Кара-Балта вносят Sb, As и Br. На трех контрольных пунктах, в пробах воды водохранилищ региона обнаружено повышенное содержание U, B, Li, Sr, Mo, что связано с влиянием хвостохранилища Кара-Балтинского горнорудного комбината. Установлены также повышенные концентрации As, B, Ba, Co, Mn, Sb, V и Zn в районе устья р. Кара-Балта, впадающей в Тасоткельское водохранилище (Казахстан). Результаты исследований отражают влияние граничащей с бассейном реки урановорудной природно-техногенной геохимической провинции.

ВВЕДЕНИЕ

Техногенное загрязнение территории отходами горнодобывающей промышленности в современную эпоху стало одной из острых проблем экологической безопасности многих стран, в том числе и Кыргызстана. Радиоактивные отходы и токсичные вещества, хранящиеся в них, могут вызвать загрязнение окружающей природной среды (Быковченко и др., 2005; Васильев, 2006; Дженбаев и др., 2013; Торгоев, Чарский, 1998; Lespukh et al., 2013). Кара-Балтинское хвостохранилище является одним из наиболее потенциально опасных объектов в Кыргызстане. Наибольшую экологическую опасность для приграничной территории Казахстанско-Кыргызского сектора представляет хвостохранилище гидрометаллургического завода Кара-Балтинского горнорудного комбината (КГРК), расположенного в пределах Западно-Чуйского месторождения подземных вод на расстоянии около 2–3 км к югу от города Кара-Балта с населением более 40 тыс. человек (Алехина и др., 2006; Омургазиева, Каулбекова, 2002; Nazarkulova et al., 2019). За время работы предприятия, начиная с 1956 г., на хвостохранилище заскладировано 296 млн т. переработанных урановых руд. В 1959 г. в результате водной эрозии произошла разгерметизация дамбы хвостохранилища, содержимое которого поступило в ирригационные сети и распространилось по орошаемым полям. В период 1997–2000 гг. учеными Кыргызстана были выполнены работы по изучению экологической оценки загрязнения грунтовых и подземных вод в районе хвостохранилища. Было установлено, что из хвостохранилища в водоносный горизонт поступает инфильтрат, имеющий большое содержание сульфатов, нитратов, токсичных элементов и естественных радионуклидов. Основными причинами радиоактивного и химического загрязнения грунтовых и подземных вод в районе КГРК являются ухудшение качества гидроизоляции ложа хвостохранилища и прекращение перехвата загрязненных вод, осуществлявшегося с помощью сети скважин, пробуренных ниже данного сооружения. В результате за длительный период времени сформировался ореол загрязнения подземных вод с повышенным содержанием сульфатов и нитратов, который имел форму вытянутого на север (по направлению подземного потока в сторону границы с Казахстаном) языка, распространенного на расстояние до 15 км от хвостохранилища и на глубину до 100–120 м. В относительно короткий период наблюдений (1997–1999 гг.) было отмечено увеличение ширины данного ореола, а также продвижение его переднего фронта и максимума концентрации нитратов по направлению подземного потока на несколько километров. Радиоактивное загрязнение также распространилось на значительное расстояние. При этом специфика гидрогеологических условий в данной местности состоит в том, что на расстоянии 3–5 км севернее г. Кара-Балта подземные воды вступают в зону их неглубокого залегания и выклинивания на земную поверхность. Эта особенность, несомненно, создает угрозу химического и радиоактивного загрязнения вод трансграничной р. Кара-Балта (Усупаев и др., 2021; Solodukhin et al., 2016; Ермаков и др., 2018; Ma et al., 2019).

Учитывая изложенное, было принято решение о необходимости изучения уровня загрязненности объектов окружающей среды химическими элементами и радионуклидами в водном бассейне трансграничной реки Кара-Балта, включая сопредельные территории Кыргызстана и Казахстана. Научные исследования были выполнены в рамках международного проекта МНТЦ № TJ-2409 “Гидрохимический мониторинг и оценка рисков добычи полезных ископаемых и урановых хвостохранилищ в трансграничных речных бассейнах стран Центральной Азии: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан”.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В соответствии со схемой, представленной на рис. 1, выполнены работы по отбору проб объектов окружающей среды (ООС) на 33 контрольных пунктах (КП) в бассейне трансграничной реки Кара-Балта (22 КП – на территории Кыргызстана, 11 КП – на территории Казахстана). Полевые работы на всех КП, включали в себя измерение географических координат, значений мощности экспозиционной дозы (МЭД), отбор проб (ООС), маркировку проб, а также фотографирование местности и рабочих процедур на отдельных КП. Определение координат выполнялось на каждом обследуемом пункте с помощью спутникового GPS-приемника GARMIN etrex 30. Измерение значений МЭД проведено с использованием дозиметра-радиометра МКС-АТ1117М.

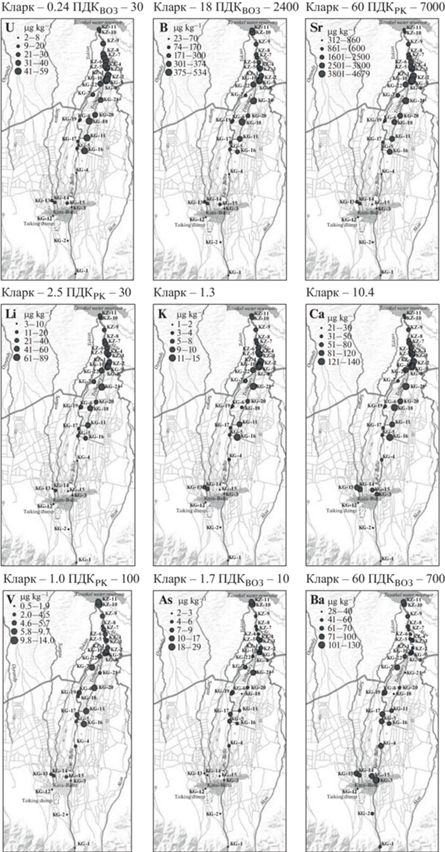

Рис. 1.

Уровень загрязненности химическими элементами (U, Sb, As, Th, Pb, Sc, Co, Cu, Mo, Zn, V, Sr, Ba, Cs) пойменной почв (а) и донных отложений (б) на территории водного бассейна р. Кара-Балта.

Пробы пойменной почвы с массой не менее 1.0 кг отбирались методом конверта вблизи берега реки, не подверженной паводкам и хозяйственной деятельности. В каждой из 5-ти точек, с помощью специального пробоотборника, был произведен отбор частных проб почвы из верхнего горизонта 0–5 см. Все частные пробы объединялись в единую общую пробу, которая тщательно квартовалась, помещалась в двойной полиэтиленовый пакет и маркировалась (ГОСТ 53123-2008, 2009).

Пробы донных отложений отбирались со дна реки на расстоянии в несколько метров от береговой линии вблизи точек отбора поверхностной воды. Отбор производился в 5 точках (с интервалом не менее 10 м, вдоль берега) с помощью специального пробоотборника. Объединенная из 5 точек проба тщательно квартовалась, высушивалась, помещалась в полиэтиленовый пакет, который размещался в специальном контейнере (Дженбаев, Калдыбаев, 2014 и др.).

Пробы воды были отобраны не менее, чем в 5-ти точках, на равном расстоянии друг от друга. Для этого выбирались места свободные от водорослей и других плавающих предметов. Отбор производился вброд, с глубины не менее 0.5 м. Каждая проба фильтровалась через мембранные фильтры 0.3 мкм, консервировалась из расчета 3 мл концентрированной HNO3 на 1 л воды, герметично упаковывалась в пластиковые бутыли. Объем обобщенной пробы воды составлял 0.5 л (ГОСТ 31861-2012, 2019).

Для решения вопроса учета, хранения и движения проб была принята единая система кодирования всех отобранных проб. Маркировка отобранных проб содержала в себе информацию об объекте исследования (р. Кара-Балта – KB), месте отбора пробы, типе пробы. Код всех проб начинался с заглавных букв KG, что означает их принадлежность к Кыргызской Республики, KZ, принадлежность к Республики Казахстан. Следующие две буквы (при необходимости, одна или две цифры) обозначали объект исследования и номер контрольного пункта. Далее указывалась буква, которая определяла тип пробы и соответствовало: пробе отфильтрованной воды – WD (Water Dissolved), пробе донных отложений B (Bottom sediment), пробе почвы – S (Soil).

Определение элементного и радионуклидного составов отобранных проб было выполнено в Институте ядерной физики министерства энергетики Республики Казахстан (ИЯФ МЭ РК) следующими методами анализа:

• нейтроноактивационный анализ (НАА);

• рентгенофлуоресцентный анализ (РФА);

• масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП);

• атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП);

• инструментальная гамма-спектрометрия (ИГС).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

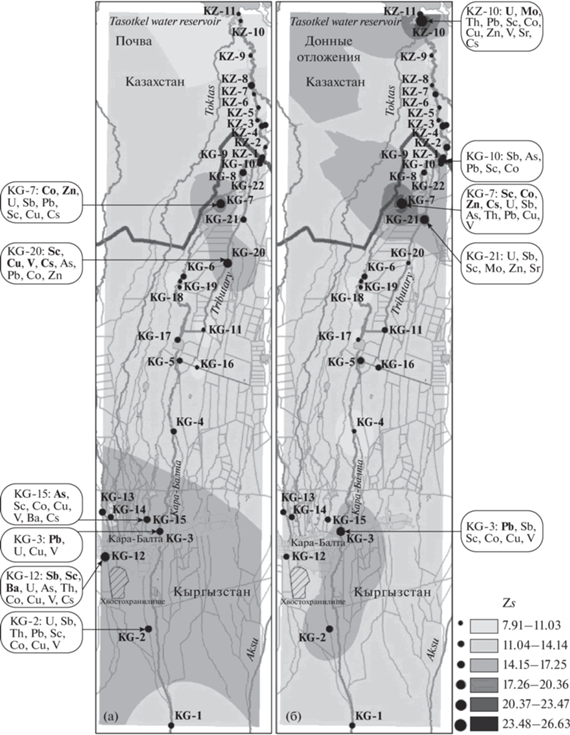

Исследован уровень загрязненности пойменной почв и донных отложений на территории водного бассейна р. Кара-Балта следующими химическими элементами: U, Sb, As, Th, Pb, Sc, Co, Cu, Mo, Zn, V, Sr, Ba, Cs (рис. 1а, 1б). Численные значения показателя загрязненности (Zs) были вычислены по формуле:

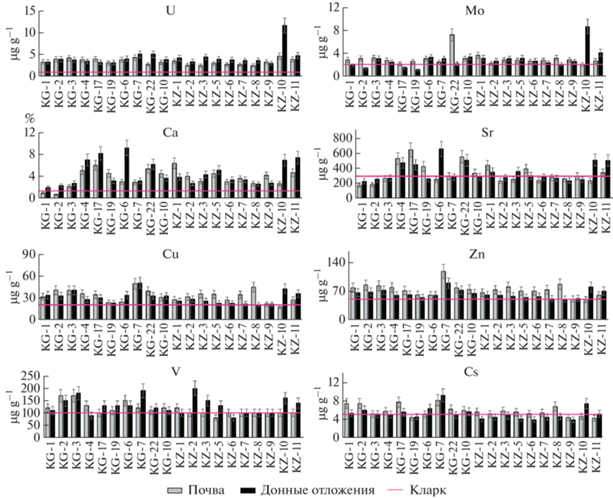

где n – число задействованных элементов, Ci – концентрация i-го элемента, кларкi – кларк i-го элемента (Виноградов, 1957).На территории Кыргызстана наблюдается два участка бассейна р. Кара-Балта с наиболее повышенным уровнем загрязненности данными химическими элементами: 1-ый участок – территория от гор Кыргызского хребта до г. Кара-Балта (KG-2, KG-3, KG-12, KG-15); 2-ой участок – близ границы с Казахстаном (KG-7, KG-20, KG-21). При этом, повышенная загрязнённость на данных участках отмечается как в прибрежной части, так и в руслах реки и ее притоков. Это означает, что загрязнение на территории Кыргызстана имеет локальное происхождение. Уровень загрязнённости пойменных почв в бассейне р. Кара-Балта на территории Казахстана, заметно ниже, чем на территории Кыргызстана и имеет более однородный характер. Вместе с тем, обращает внимание следующая особенность: в устье реки (в близи Тасоткельского водохранилища КП KZ-10) установлены максимальные, контрастно выделяющиеся, значения содержания в донных отложениях таких токсичных элементов, как Mo (8.7 мкг/г) и U (11.6 мкг/г). В этой же пробе донных отложений установлено повышенное содержание Ca, Cu, Zn, Cs, Sr и V (рис. 2).

Рис. 2.

Элементный состав проб пойменных почв и донных отложений бассейна р. Кара-Балта (территории Кыргызстана и Казахстана).

Вероятнее всего, данные химические элементы, поступившие с водой в виде взвесей, выпали в осадок, из-за резкого снижения скорости течения воды в устье реки. На основе рассчитанных средних значений фактора загрязнения (CF) установлено повышенное содержание в лугово-аллювиальных почвах и донных отложениях следующих химических элементов (от большего к меньшему значению CF): Sb, As, Hf, Mo, Br, Cs, Pb, Ba, Th, U, Zr. В табл. 1 приведены средние значения CF, соответствующие 12-ти элементам) и их интервалы для почв и донных отложений р. Кара-Балта на территории Кыргызстана и Казахстана. Численные значения фактора загрязнения CF были вычислены по следующей формуле:

где Ci – это концентрация химического элемента в исследуемом объекте; Bi – фоновая концентрация элемента в регионе (Дженбаев, Мурсалиев, 2012). Шкала CF включает следующую градацию: CF < 1 – низкое загрязнение, 1 < CF ≤ 3 – умеренное загрязнение, 3 < CF ≤ 6 – значительное загрязнение, 6 < CF – очень высокое загрязнение.Таблица 1.

Значения CF и их интервалов для основных элементов-загрязнителей пойменных почв и донных отложений в бассейне трансграничной р. Кара-Балта

| Почва | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Хим. элементы, территория | Sb | As | Br | Cs | Mo | Hf |

| Кыргызстан | $\frac{{{\text{7}}{\text{.8}}}}{{{\text{6}}{\text{.1}} - {\text{10}}{\text{.3}}}}$ | $\frac{{{\text{6}}{\text{.7}}}}{{{\text{4}}{\text{.7}} - {\text{11}}{\text{.4}}}}$ | $\frac{{2.8}}{{{\text{0}}{\text{.8}} - {\text{16}}{\text{.8}}}}$ | $\frac{{2.1}}{{{\text{1}}{\text{.5}} - {\text{3}}{\text{.0}}}}$ | $\frac{{2.0}}{{1.3 - {\text{4}}{\text{.8}}}}$ | $\frac{{1.8}}{{1.2 - {\text{2}}{\text{.5}}}}$ |

| Казахстан | $\frac{{{\text{7}}{\text{.2}}}}{{{\text{5}}{\text{.4}} - {\text{10}}{\text{.0}}}}$ | $\frac{{{\text{6}}{\text{.1}}}}{{{\text{4}}{\text{.2}} - {\text{7}}{\text{.2}}}}$ | $\frac{{1.3}}{{{\text{0}}{\text{.4}} - {\text{1}}{\text{.9}}}}$ | $\frac{{1.7}}{{1.4 - 2.3}}$ | $\frac{{1.8}}{{1.3 - {\text{2}}{\text{.4}}}}$ | $\frac{{2.1}}{{1.8 - {\text{3}}{\text{.0}}}}$ |

| Хим. элементы | Pb | Ba | U | Th | Zr | Ce |

| Кыргызстан | $\frac{{1.6}}{{1.1 - {\text{3}}{\text{.2}}}}$ | $\frac{{1.3}}{{1.1{\text{\;}} - {\text{1}}{\text{.7}}}}$ | $\frac{{1.3}}{{1.0{\text{\;}} - {\text{1}}{\text{.6}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.5}}}}$ | $\frac{{1.1}}{{0.8 - {\text{1}}{\text{.6}}}}$ | $\frac{{1.1}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.5}}}}$ |

| Казахстан | $\frac{{1.5}}{{1.3 - {\text{2}}{\text{.4}}}}$ | $\frac{{1.5}}{{1.3 - {\text{1}}{\text{.6}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.7}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.8}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.4}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{1.0 - {\text{2}}{\text{.0}}}}$ |

| Донные отложения | ||||||

| Хим. элементы, территтрия | Sb | As | Br | Cs | Mo | Hf |

| Кыргызстан | $\frac{{7.9}}{{5.6 - {\text{11}}{\text{.3}}}}$ | $\frac{{7.0}}{{4.2 - {\text{10}}{\text{.9}}}}$ | $\frac{{2.4}}{{0.1 - {\text{12}}{\text{.1}}}}$ | $\frac{{1.9}}{{1.2 - {\text{3}}{\text{.1}}}}$ | $\frac{{1.8}}{{0.7 - {\text{3}}{\text{.0}}}}$ | $\frac{{1.9}}{{1.3 - {\text{3}}{\text{.0}}}}$ |

| Казахстан | $\frac{{9.2}}{{6.1 - {\text{12}}{\text{.3}}}}$ | $\frac{{7.0}}{{6.1 - {\text{9}}{\text{.0}}}}$ | $\frac{{0.6}}{{0.1 - {\text{2}}{\text{.9}}}}$ | $\frac{{1.5}}{{1.3 - {\text{2}}{\text{.5}}}}$ | $\frac{{2.2}}{{1.3 - {\text{5}}{\text{.1}}}}$ | $\frac{{2.2}}{{1.6 - {\text{3}}{\text{.4}}}}$ |

| Хим. элементы, территория | Pb | Ba | U | Th | Zr | Ce |

| Кыргызстан | $\frac{{1.4}}{{0.9 - {\text{3}}{\text{.0}}}}$ | $\frac{{1.3}}{{1.1 - {\text{1}}{\text{.7}}}}$ | $\frac{{1.6}}{{1.2 - {\text{2}}{\text{.4}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.8}}}}$ | $\frac{{1.1}}{{0.9 - {\text{1}}{\text{.9}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{0.9 - {\text{1}}{\text{.5}}}}$ |

| Казахстан | $\frac{{1.3}}{{0.8 - {\text{1}}{\text{.6}}}}$ | $\frac{{1.5}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.9}}}}$ | $\frac{{1.7}}{{1.1 - {\text{4}}{\text{.3}}}}$ | $\frac{{1.3}}{{1.0 - {\text{1}}{\text{.8}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{0.8 - {\text{1}}{\text{.9}}}}$ | $\frac{{1.2}}{{0.9 - 2.0}}$ |

При интерпретации полученных экспериментальных данных нами были использованы значения кларков в почве по А.П. Виноградову (Виноградов, 1957). Из табл. 1 следует, что наибольшие значения CF соответствуют Sb и As. Все значения данного показателя для сурьмы в почвах Кыргызстана больше 6 и подпадают в категорию “Очень высокое загрязнение”. К этой же категории относятся значения CF для Sb в почве на 9 КП в Казахстане. На 2 КП в Казахстане значение показателя CF для Sb больше 3, что соответствует определению “Значительное загрязнение”. Для Sb в донных отложениях распределение показателя CF имеет следующий вид: в Кыргызстане CF > 6 – на 20 КП, 3 < CF < 6 – на 2 КП; в Казахстане CF > 6 на всех 11 КП.

Распределение мышьяка в почве соответствует следующему: в Кыргызстане CF > 6 – на 14 КП, 3 < CF < 6 – на 8 КП; в Казахстане CF > 6 – на 7 КП, 3 < CF < 6 – на 4 КП. В донных отложениях данный химический элемент распределен следующим образом: в Кыргызстане CF > 6 на 20 КП, 3 < CF < 6 – на 2 КП, в Казахстане CF > 6 на всех 11 КП.

Максимальные значения CF для Sb установлены в следующих пробах почвы (S) и донных отложений (B): KG-12S (10.3), KG-6S (10.2); KZ-8S (10.0); KG-3B (11.3), KG-7B (10.7), KG-21B (10.2); KZ-10B (10.0). Максимальные значения CF для As соответствуют следующим КП: KG-15S (11.4), KG-12S (9.3); KG-11B (12.8), KG-7B (10.9), KG-10B (10.6), KZ-2B (9.0). К изложенному следует добавить, что максимальное значение показателя CF установлено для Br в пробах KG-20S (16.8) и KG-14B (12.1). Для отдельных химических элементов показатель 3 < CF < 6 соответствует следующим пробам: Br – KG-13S (5.6), KG-22S (3.5), KG-15S (3.1), KG-16B (5.3), KG-19B (4.6), KG‑22B (4.6); Mo – KG-22S (4.8), KZ-10B (5.8); Hf – KZ-4B (3.1), KZ-6B (3.4); Cs – KG-7B (3.1); U – KZ-10B (4.3). Все остальные значения показателя CF соответствуют категориям “Низкое загрязнение”, либо “Умеренное загрязнение”.

Численные значения коэффициента обогащения EF были вычислены по следующей формуле: EF = CFi/CFFe. Данный индекс определяется с использованием значения концентрации одного из наиболее распространенных металлов (Al, Fe, Mn, Ti, Sc) в качестве стандарта для сравнения. В большинстве случаев в этих целях используют Fe. EF является показателем накопления химических элементов в исследуемых объектах. Шкала EF включает следующую градацию: EF < 2 – нет накопления, 2 < EF < 5 – от отсутствия до среднего накопления, 5 < EF < 20 – среднее накопление, 20 < EF < 40 – от среднего до большого накопления, EF > 40 – очень большое накопление (Алексенко и др., 2013).

На основе расчетных значений коэффициента обогащения EF установлено, что максимальные величины данного показателя соответствуют As в пробе донных отложений KG-11B (22.7) и Br в пробе почвы KG-20S (20.6). Эти значения подпадают в категорию “От средних до больших накоплений”. Следует отметить также, что значению показателя 5 < EF < 20 “Среднее накопление” соответствуют практически все значения концентрации As и Sb в изученных пробах почвы и донных отложений (за исключением 1 пробы KG-14B). Кроме того, в эту же категорию по содержанию Br подпадают 3 пробы почвы и 6 проб донных отложений, отобранных на территории Кыргызстана, а также 1 проба почвы (по содержанию Hf) и 1 проба донных отложений (по содержанию Mo), отобранные на территории Казахстана. Все остальные значения этого показателя EF соответствуют категориям “Нет накопления”, либо “От отсутствия до средних значений накопления”.

Численные значения индекса геоаккумуляции Igeo были вычислены по следующей формуле:

где Ci – концентрация химического элемента в исследуемом объекте; Bi – фоновая концентрация элемента в регионе; 1.5 – коэффициент, используемый для компенсации возможных вариаций литологического характера данной местности. Шкала Igeo включает следующую градацию: Igeo ≤ 0 – отсутствие геоаккумуляции, 0 < Igeo < 1 – от отсутствия до умеренного содержания, 1 < Igeo < < 2 – умеренное содержание, 2 < Igeo < 3 – от среднего до значительного содержания, 4 < Igeo < < 5 – от значительного до очень значительного содержания, 5 < Igeo – очень высокое содержание (Алексенко и др., 2013).Среди расчетных значений индекса геоаккумуляции наибольшее внимание привлекают As, Sb и Br. Максимальные величины данного показателя, соответствующие категории 3 < Igeo < 4 “Высокое содержание” установлены для Br в пробах KG-20S (3.5) и KG-14B (3.01), а также для As в пробе KG-11B (3.1). Подавляющее большинство остальных значений для As и Sb соответствуют категории 2 < Igeo < 3 “От среднего до высокого содержания (отдельные из них соответствуют категории 1 < Igeo < 2 “Среднее содержание”). Следует отметить также, что в категорию “Среднее содержание”, обусловленную другими элементами, входят следующие пробы почвы и донных отложений: Br – KG-15S (1.05), KG-22S (1.2), KG-5B (1.4), KG-13B (1.6), KG-16B (1.8), KG-19B (1.6), KG-22B (1.6); Mo – KG-22S (1.7). Все остальные значения этого показателя Igeo соответствуют категориям “Не содержат геоаккумуляции”, либо “От отсутствия до среднего содержания”.

Для оценки суммарного загрязнения, с учетом вклада нескольких элементов, использовался “Индекс нагрузки загрязнения (PLI)”:

где n – количество используемых элементов. Шкала PLI включает следующую градацию: PLI < 1 – отсутствие загрязнения, 1 < PLI < 2 – умеренное загрязнение, 2 < PLI < 3 – от среднего до высокого загрязнения, 3 < PLI чрезвычайно высокое загрязнение (Алексенко и др., 2013).На основе полученных нами значений PLI установлено, что наибольшие значения этого показателя наблюдаются в пробах KG-20S (2.2) и KG-14B (2.6). Уровень загрязнения этих проб соответствует категории 2 < PLI < 3 “От среднего до высокого загрязнения”. Все остальные значения данного показателя находятся в интервале 1 < PLI < < 2 “Умеренное загрязнение”. Среди них можно отметить следующие пробы, которым соответствуют относительно высокие значения PLI: KG-13S (1.96), KG-15S (1.86), KG-7S (1.83); KG-6B (1.98), KZ-4B (1.93), KZ-10B (1.91).

Таким образом, на основе показателей CF, EF и Igeo установлено, что среди всех изученных химических элементов, наибольший вклад в загрязненность пойменных почв и донных отложений водного бассейна трансграничной р. Кара-Балта вносят Sb, As и Br. Среди данных элементов наиболее опасными являются As (1-й класс опасности) и Sb (2-й класс опасности). По распределению наиболее значимых элементов-загрязнителей (As, Sb, Br, Cs, Mo, Hf, Pb, U, Ba, Th) в почве и донных отложениях на территории водного бассейна р. Кара-Балта установлены средние значения их концентрации в почве и донных отложениях на территориях Кыргызстана и Казахстана, отдельно. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Средние значения концентраций наиболее значимых элементов-загрязнителей в водном бассейне р. Кара-Балта на территориях Кыргызстана и Казахстана (мкг/г)

| Страна | As | Sb | Br | Cs | Mo | Hf | Pb | U | Ba | Th |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Почвы | ||||||||||

| KG | 12.1 ± 1.2 | 1.6 ± 0.1 | 6.9 ± 3.6 | 6.4 ± 0.6 | 3.0 ± 0.5 | 5.3 ± 0.4 | 19.8 ± 2.9 | 3.6 ± 0.2 | 540 ± 29.8 | 11.6 ± 0.5 |

| KZ | 10.9 ± 1.16 | 1.44 ± 0.17 | 3.34 ± 1.06 | 5.22 ± 0.44 | 2.64 ± 0.29 | 6.34 ± 0.66 | 18.6 ± 3.17 | 3.10 ± 0.40 | 623 ± 28.8 | 11.8 ± 1.28 |

| KG/KZ | 1.11 | 1.09 | 2.08 | 1.23 | 1.15 | 0.84 | 1.07 | 1.15 | 0.87 | 0.98 |

| Донные отложения | ||||||||||

| KG | 12.6 ± 1.8 | 1.6 ± 0.1 | 5.9 ± 3.0 | 5.6 ± 0.5 | 2.6 ± 0.5 | 5.7 ± 0.6 | 17.7 ± 2.6 | 4.2 ± 0.5 | 569 ± 31.8 | 11.6 ± 0.9 |

| KZ | 12.6 ± 1.00 | 1.85 ± 0.21 | 1.58 ± 1.48 | 4.62 ± 0.62 | 3.37 ± 1.14 | 6.46 ± 1.22 | 16.2 ± 1.86 | 4.58 ± 1.46 | 628 ± 65.2 | 12.3 ± 1.25 |

| KG/KZ | 1.00 | 0.85 | 3.73 | 1.22 | 0.78 | 0.88 | 1.09 | 0.91 | 0.91 | 0.95 |

Из полученных данных следует, что содержание большинства токсичных элементов в береговой почве на территории Кыргызстана заметно выше, чем на территории Казахстана. Исключение составляют Hf и Ba, содержание которых в почве выше (на 15–19%) на территории Казахстана. В донных отложениях содержание Br, Cs и Pb выше в Кыргызстане, а Sb, Mo, Hf, U и Ba (на 10–30%) – в Казахстане. По-видимому, загрязнение донных отложений р. Кара-Балта на территории Казахстана такими химическими элементами, как молибден, сурьма и уран обусловлено поступлением их по руслу реки из Кыргызстана.

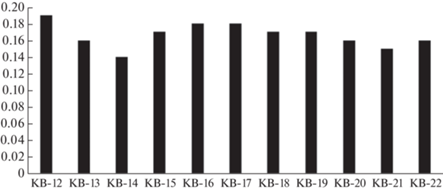

Мощность экспозиционной дозы радиационного фона по гамма-излучению в отдельных точках бассейна р. Кара-Балта варьирует в пределе 0.14–0.19 мкЗв/ч (рис. 3). Согласно Закона Техническому регламенту Кыргызской Республики “О радиационной безопасности” мощность дозы гамма-излучения на прилегающей территории от природных источников для населения не должна превышать 0.3 мкЗв/ч.

Рис. 3.

Уровень мощности экспозиционной дозы (мкЗв/ч) в бассейне реки Кара-Балта (территория Кыргызстана, 2021 г.).

Методом инструментальной гамма-спектрометрии установлен радионуклидный состав проб почвы и донных отложений, отобранных в бассейне р. Кара-Балта (Буркутбаев, 2006, МАГАТЭ). В общей сложности выполнен анализ 66 проб на территории Кыргызстана (44 пробы), и Казахстана (22 проб). На основе полученных данных об удельной активности естественных радионуклидов (ЕРН) 226Ra, 232Th (228Ac) и 40K в пробах пойменных почв и донных отложений рассчитаны значения мощности поглощенной дозы (МПД) на всех обследованных КП. Расчеты выполнены в соответствии с рекомендациями научного комитета ООН по действию атомной радиации (UNSCEAR). В табл. 3 представлены средние значения МПД на территории всего трансграничного бассейна р. Кара-Балта, рассчитанные по данным, полученным в результате анализа всех проб пойменных почв и донных отложений методом ИГС. Приведены также и соответствующие интервалы значений МПД. Результаты расчетов, выполненных на основе данных анализа лугово-аллювиальных почв и донных отложений практически полностью соответствуют друг другу. Все полученные средние значения МПД заметно превышают среднемировое значение МПД для ЕРН (60 нГр ч–1): весь бассейн – на 35%, Кыргызстан – на 38%, Казахстан – на 31%. Это вполне объяснимо, поскольку значительная часть изучаемого бассейна находится на территории урановорудной провинции. Вместе с тем, следует отметить, что все полученные значения МПД существенно уступают соответствующему санитарному нормативу (300 нГр ч–1). Даже максимальное значение МПД (103 нГр ч–1) в 3 раза ниже этого норматива. Отсюда следует, что радиационная ситуация на территории трансграничного водного бассейна р. Кара-Балта является нормальной и не представляет опасности для здоровья людей, проживающих в этой местности.

Таблица 3.

Средние значения и интервалы мощности поглощенной дозы в трансграничном бассейне р. Кара-Балта, нГр ч–1

| Объект исследования | Кыргызстан | Казахстан | Весь бассейн |

|---|---|---|---|

| Пойменные почвы | $\frac{{82.9}}{{67.1 - 103}}$ | $\frac{{78.4}}{{72.2 - 87.0}}$ | $\frac{{81.4}}{{67.1 - 103}}$ |

| Донные отложения | $\frac{{82.5}}{{70.6 - 99.8}}$ | $\frac{{78.7}}{{69.6 - 99.0}}$ | $\frac{{81.2}}{{69.6 - 99.8}}$ |

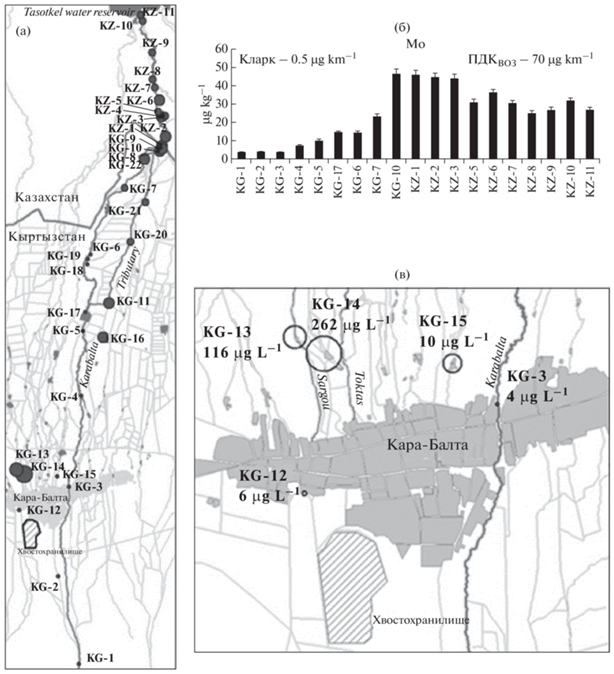

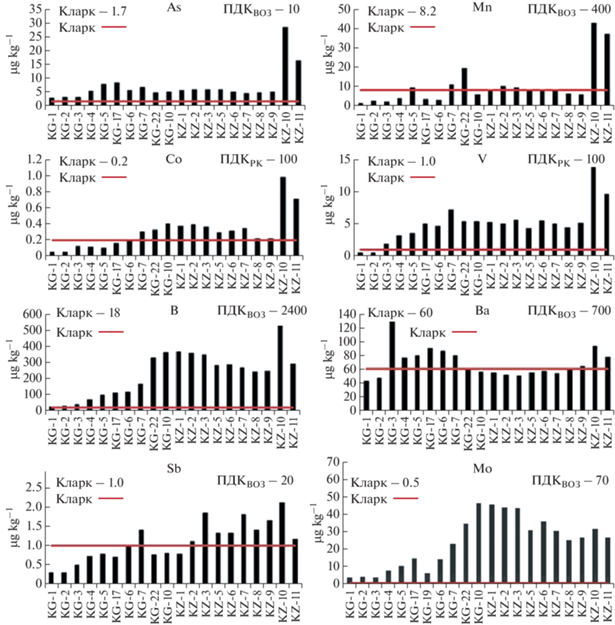

Методами МС-ИСП и АЭС-ИСП установлен химический состав 33-х проб воды, отобранных в бассейне р. Кара-Балта по 16-ти химическим элементам: As, B, Ba, Ca, Co, Cr, K, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Sb, Sr, U, V. На основе полученных данных в виде гистограмм построены графики, отражающие распределение изученных элементов в водах русла р. Кара-Балта (рис. 4). Путем сравнения полученных данных с соответствующими каждому из данных элементов значениями кларка (Войткевич и др., 1990), и ПДК установлено, что наибольший интерес представляют U (химический элемент 1-го класса опасности), а также As, B, Ba, Li, Mo, Sr (химические элементы 2-го класса опасности). На территории Кыргызстана такие химические элементы как B, K, Li, Mg, Mo, Sr, U имеют одинаковый характер распределения. В воде р. Кара-Балта – от гор Кыргызского хребта до местности возле границы с Казахстаном происходит плавное повышение их концентрации. Известно, что в советский период времени выращивание сельхозпродукции на территории Чуйской долины проводилось с интенсивным использованием минеральных удобрений, многие из которых имели повышенное содержание токсичных примесей. Вероятнее всего, выщелачивание данных химических веществ являлось причиной загрязнения водного бассейна.

Среди других особенностей обращает на себя внимание повышенная концентрация Ca (63.9 мг кг–1) и Ba (130 мг кг–1) в воде на контрольном пункте KG-3, расположенном близко к территории горнорудного комбината по переработке урана “Кара-Балта” (рис. 5).

Рис. 5.

Содержание химических элементов, образующих токсичные соединения, в пробах воды, отобранных в русле р. Кара-Балта на территориях Кыргызстана и Казахстана.

Кроме того, можно отметить повышенное содержание As на отдельных контрольных пунктах основного русла р. Кара-Балта (до 8.3 мкг кг–1) и на притоках (11.2 мкг кг–1). Основной причиной загрязнения мышьяком, вероятно, является выход на дневную поверхность подземных вод по артезианским скважинам.

На территории Казахстана большинство изученных элементов (Ca, K, Li, Mg, Mo, Sr, U) тоже имеют одинаковый характер распределения в водной системе рек Кара-Балта – Аксу. Наиболее загрязненными являются воды р. Кара-Балта на 3-х контрольных пунктах (KZ-1, KZ-2, KZ-3), расположенных близко к границе. На этих же КП наблюдается и повышенное содержание в воде бора.

Таким образом, установлено, что на территорию Казахстана по руслу трансграничной р. Кара-Балта поступают воды, загрязненные такими химическими элементами как, B, Li, Mo, Sr, U. Следует также особо отметить, повышенные концентрации в воде As, B, Ba, Co, Mn, Sb, Mo, V в устье р. Кара-Балта (KZ-10) и в бухте Тасоткельского водохранилища (KZ-11). В водах двух водохранилищ (KG-13, KG-14), расположенных относительно близко (7–7.5 км) к северу от хвостохранилища КГРК “Кара-Балта”, обнаружены повышенное содержание Mo (рис. 6). Из литературных источников известно, что вся территория КГРК “Кара-Балта” значительно загрязнена молибденом (Solodukhin, еt al., 2016).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований установлен уровень загрязненности пойменных прибрежных почв и донных отложений водного бассейна трансграничной р. Кара-Балта. Рассчитаны средние значения концентраций химических элементов как в почвах, так и в донных отложениях на всей протяженности р. Кара-Балта – от гор Кыргызского хребта до Тасоткельского водохранилища. При сопоставлении полученных средних значений концентраций изученных элементов с соответствующими им значениями кларка (Войткевич и др., 1990), определено повышенное (в 1.2–4.3 раза) содержание в почвах и донных отложениях следующих химических элементов: U, Sb, Ca, As, Na, Pb, Th, Sc, Co, K, Cu, Mo, Zn, V, Sr, Ba, Cs. С экологической точки зрения, их необходимо рассматривать как загрязнители побережья и донной части трансграничной реки. Среди них особое внимание обращают на себя внимание такие химические элементы, как U, Sb и As. Содержание большинства элементов-загрязнителей (U, Sb, Ca, As, Pb, Sc, Co, Cu, Zn, Mo, Ni, Cs) в пойменных почвах на территории Кыргызстана заметно (на 8–20%) выше, чем на территории Казахстана. В донных отложениях содержание Ca, As, Pb, Sc, Co, Cu, Zn, Cs выше (на 10–33%) в Кыргызстане, а Na, Mo, Sb, U, Ba (на 11–30%) – в Казахстане. Установленные особенности позволяют сделать заключение о том, что загрязнение донных отложений р. Кара-Балта на территории Казахстана такими химическими элементами, как молибден, сурьма и уран обусловлено поступлением их с водами по руслу реки из Кыргызстана.

На территории Кыргызстана многие из изученных химических элементов (B, K, Li, Mg, Mo, Sr, U) имеют одинаковый характер распределения в водах р. Кара-Балта – от гор Кыргызского хребта до местности возле границы с Казахстаном происходит плавное повышение их концентрации. Результаты проведенных отражают влияние урановорудной природно-техногенной геохимической провинции на миграцию комплекса микрокомпонетов с водами и взвесями трансграничной р. Кара-Балта

ВЫВОДЫ

1. Радиационная ситуация на территории трансграничного водного бассейна реки Кара-Балта не представляет опасности для биоты экосистем и здоровья местного населения.

2. В пойменных почвах и донных отложениях бассейна трансграничной реки Кара-Балта установлено повышенное содержание ряда химических элементов: U, Sb, Ca, As, Na, Pb, Th, Sc, Co, K, Cu, Mo, Zn, V, Sr, Ba, Cs. Содержание большинства из них на территории Кыргызстана выше, чем на территории Казахстана.

3. Содержание Mo, Sb, U в водах трансграничной реки Кара-Балта на территории Кыргызстана имеет равномерный региональный характер распределения до границы с Казахстаном, где происходит плавное повышение их концентрации, обусловленное поступлением по руслу реки из Кыргызстана.

4. Мозаичный характер распределения ряда химических элементов можно объяснить тем, что значительная часть бассейна трансграничной реки Кара-Балта находится в зоне урановорудной природно-техногенной геохимической провинции.

Авторы статьи искренне благодарны научному редактору – д. б. н., профессору В.В. Ермакову и рецензентам за замечания и корректировку рукописи.

Благодарны за финансовую поддержку международному проекту МНТЦ № TJ-2409 “Гидрохимический мониторинг и оценка рисков добычи полезных ископаемых и урановых хвостохранилищ в трансграничных речных бассейнах стран Центральной Азии: Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан”.

Список литературы

Алексеенко В.А., Панин М.С., Дженбаев Б.М. (2013) Геохимическая экология. Бишкек: Илим. 310 с.

Алехина В.М., Васильев И.А., Идрисова С.И. (2006) Количественная оценка наличия техногенного урана в хвостохранилище КГРК. Радиоэкологические и смежные проблемы уранового производства. Бишкек: Илим, 156-162.

Буркутбаев М.М. (2006) Основы гамма-спектрометрического анализа. Алматы: КазНУ. 48 с.

Быковченко Ю.Г., Быкова Э.И., Белеков Т.Б. (2005) Техногенное загрязнение ураном биосферы Кыргызстана. Бишкек: Алтын тамга, 171 с.

Васильев И.А. (2006) Радиоэкологические проблемы уранового производства. Бишкек: Илим, 107 с.

Виноградов А.П. (1957) Геохимия редких и рассеянных химических элементов в почвах. Москва: АН СССР. 219 с.

Войткевич Г.В., Кокин А.В., Мирошников А.Е., Прохоров В.Г. (1990) Справочник по геохимии. Москва: Недра. 480 с.

ГОСТ 31861-2012. (2019) Вода. Общие требования к отбору проб. М.: Стандартинформ., 31 с.

ГОСТ 53123-2008. (2009) Качество почвы. Отбор проб. М.: Стандартинформ., 60 с.

Дженбаев Б.М., Калдыбаев Б.К. (2014) Отбор проб и пробоподготовка для определения тяжелых металлов в объектах окружающей среды. Бишкек: Илим, 35 с.

Дженбаев Б.М., Калдыбаев Б.К., Жолболдиев Б.Т. (2013) Проблемы радиоэкологии и радиационной безопасности бывших урановых производств в Кыргызстане. Радиационная биология. Радиоэкология. 53(4), 428-431.

Дженбаев Б.М., Мурсалиев А.М. (2012) Биогеохимия природных и техногенных экосистем Кыргызстана. Бишкек: Илим, 404 с.

Ермаков В.В., Тютиков С.Ф., Сафонов В.А. (2018) Биогеохимическая индикация микроэлементозов. М.: издание РАН, 386 с.

Закон Кыргызской Республики Технический регламент “О радиационной безопасности” № 224, Министерство Юстиции, Кыргызская Республика, 2011.

Омургазиева Ч.М., Каулбекова А.А. (2002) Влияние радиоактивного загрязнения на почвенные микроорганизмы в зоне Кара-Балтинского уранового хвостохранилища. Исследование живой природы Кыргызстана. 1, 52-56.

Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования № 201, Министерство Юстиции, Кыргызская Республика, 2016.

Санитарно-эпидемиологические требования к источникам воды, питьевому водоснабжению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов Республики Казахстан № 209, Министерство национальной экономики, Республика Казахстан, 2015.

Торгоев И.А., Чарский В.П. (1998) Экологические последствия добычи радиоактивных руд в Кыргызстане. Бишкек: ОЦЭИ, 55 с.

Усупаев Ш.Е., Каримов А.А., Мамбеталиев Э. (2021) Геориски в бассейнах рек Кара-Балта и Зеравшан (Кыргызстан, Таджикистан). Известия ВУЗов Кыргызстана. 2, 16-21.

Lespukh E., Stegnar P., Usubalieva A., Solomatina A., Tolongutov B., Beĭshenkulova R. (2013) Assessment of the radiological impact of gamma and radon dose rates at former U mining sites in Kyrgyzstan. Environ. Radioact. 123, 28-36.

Ma L., Abuduwaili J., Li Y., Abdyzhapar uulu S., Mu S. (2019) Hydrochemical Characteristics and Water Quality Assessment for the Upper Reaches of Syr Darya Riverin Aral Sea Basin, Central Asia. Water. 11(9), 1-16.

Nazarkulova S., Burkitbayev M., Nursapina N. (2019) Species of Uranium of the Kamyshanovskoe Deposit (Kyrgyzstan). Int. J. Biol. Chem. 12(2), 116-121.

Solodukhin V., Poznyak V., Kabirova G., Ryazanova L., Lennik S., Liventsova A., Bychenko A., Zheltov D. (2016) Radionuclides and toxic chemical elements in the transboundary “Kyrgyzstan–Kazakhstan” rivers. Radioanal. Nucl. Chem. 2(309), 115-124.

WHO. Guidelines for Drinking Water Quality. 2017, 631 p.

Дополнительные материалы отсутствуют.