Вестник Военного инновационного технополиса «ЭРА», 2023, T. 4, № 3, стр. 317-325

Модели производства речи различных жанровых типов (на материале раннего онтосоциогенеза)

И. Г. Маланчук 1, *, А. Н. Коростелёва 1

1 Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”

Москва, Россия

* E-mail: cora1@inbox.ru

Поступила в редакцию 19.09.2023

После доработки 26.10.2023

Принята к публикации 26.10.2023

Аннотация

Представлены регрессионные модели порождения высказываний в зависимости от их принадлежности к типам речевых жанров – императивных, информативных, ритуальных, а также экспрессивов. Первичный анализ более 300 речевых продуктов детей второго года жизни основывался на неязыковых параметрах (коммуникативные потребности, типы ситуаций, типы адресатов, коммуникативный статус субъекта речи и др.). Регрессионный анализ по методу мультиномиальной логистической регрессии позволил установить вклад неязыковых факторов в продуцирование речи.

ВВЕДЕНИЕ

Речь – в различных ее реализациях (внешней/внутренней, устной/письменной, в аспектах продуцирования и восприятия, связи речи и языка с социальным и “предметным” мышлением и т.д.) – является самым сложным социально-коммуникативным и интрапсихическим феноменом, требующим быстрого формирования и постоянного развития огромного спектра интеллектуальных навыков, таких как социальное познание, анализ речекоммуникативной реальности и языка как средства выражения и построения концептуальной картины мира.

Анализ процессов речи, осуществляемый самыми разными способами в границах различных дисциплин (фонетики и акустики речи и языка, множества разделов психологии и лингвистики) и проводимый, в том числе, в целях разработки коммуникативного, а в клинических целях и диагностического, искусственного интеллекта, все еще нуждается в развитии концептуальной основы, верификации общих и частных концепций речи.

В аспекте темы необходимо актуализировать как широко известные, так и новейшие научные представления об интенциональности речи и типологиях речевых жанров.

Проблематика интенциональности речи связана прежде всего с теорией речевых актов, где интенциональность высказывания стала основополагающим понятием для различения типов речевых актов [1–9]. В связи с представлением о генеральной цели высказывания определяется, как правило, одна интенция (намерение), выражаемая тем или иным грамматическим показателем. Однако это не вполне точно, поэтому выделяют два типа интенций – когнитивную и коммуникативную [10, 11], действующих одновременно [11].

Понятие интенциональности речи с очевидностью соотносится с проблемой потребностей–мотивов–целей [12, 13]. В развитие представлений об интенциональности речи была разработана концепция, которая сложилась на основе анализа более чем 7200 речевых единиц, для каждой из которых были определены мотиваторы речепроизводства – коммуникативные и коммуникативно-связанные потребности. Выделено 11 типов потребностей, формирующих в своих различных конфигурациях мотивационную основу речевой деятельности, а именно: потребности в социальном существе, внимании, позиционировании, информации, материальном объекте и др. [14] (ср. с [15–18]).

Анализ показывает, что целеполагание речи имеет минимум пять векторов: часть потребностей/интенций направлена на внешние объекты и квазиобъекты, к которым относим материальные и информационные цели-ценности; другая часть – на социального партнера с целью установления и поддержания контакта, обеспечения поддержки в достижении цели, а также на самого себя в задачах изменения поведения, направленного на партнера, т.е. на коммуникативную систему в целом. Имеются интенции и “глубинного” характера, направленные на поддержание динамического равновесия психоэмоциональной системы [19]. С моделями поведения контакта, сотрудничества, позиционирования и идентификации соотносятся также цели освоения и использования языка и других знаковых систем.

Проблема дифференциации высказываний, отнесения их к конкретным жанровым формам и типам остается в последние 40 лет не просто актуальной, но и многообещающей. В разрабатываемой в России теории речевых жанров предложены теоретическая модель и типологии [20–23], исследуются интенции, характерные для различных типов дискурсов [24, 25]. В работе взята за основу типология [20], дополненная экспрессивами, которые транслируют аффект в форме вокализаций и междометий, и ритуальными жанрами, которые связаны с выработкой в диадах “ребенок–взрослый” правил коммуникации и началом освоения коммуникативных правил ближайшего микросоциума.

Исследование проводится, исходя из различения систем речи и языка, их особого когнитивного и нейронального обеспечения [14, 26]. Поэтому решаемая задача состоит в том, чтобы попытаться определить вклад неязыковых конституентов высказываний тех или иных жанровых форм.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Для создания вычислительных моделей речепорождения в их соотношении с типами речевых жанров был выбран метод мультиномиальной логистической регрессии (multinomial logistic regression) для категориальных (качественных) данных. Анализ проведен с помощью программирования на языке Python в программной среде Jupyter Notebook.

Типы речевых жанров являются категориальными зависимыми переменными, в процессе речепродукции данная переменная приобретает более трех значений, что является условием применения метода мультиномиальной логистической регрессии [27–29]. Независимыми переменными являются: пол как фактор речепроизводства, признаки, представляющие систему мотивации речи, особенности реализации и самоконтроля речи и языка, социально-когнитивные процессы, обеспечивающие учет условий коммуникативных актов, в том числе специфику адресатов (полный список параметров анализа дан в подписи к рис. 1). Коэффициенты регрессии на рисунках даны по модулю, в обсуждении результатов знак +/– будет уточнен.

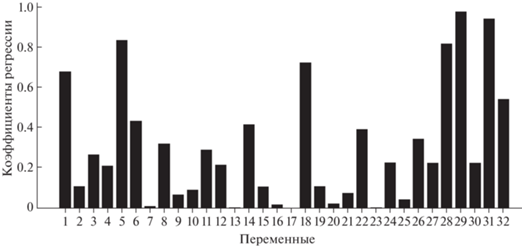

Рис. 1.

Модель продуцирования императивных высказываний: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–32, значения коэффициентов регрессии (по модулю). Переменные: 1 – пол, 2 – тип адресата (люди/игрушки, животные), 3 – коммуникативный статус говорящего (высокий/низкий), 4 – ситуация (естественная коммуникация/игра), 5 – речевое поведение (инициативное/ответное), 6 – языковая норма/языковые особенности (ошибки), 7 – речевая норма/ошибки, 8 – логические нормы/ошибки, 9 – связность (прагматический уровень), норма/ошибки, 10 – связность (коммуникативный уровень), норма/ошибки, 11 – связность (семантика), норма/ошибки, 12 – автоматизм/отсутствие автоматизма, 13 – языковая рефлексия (объект рефлексии – фонетика), 14 – языковая рефлексия (лексика), 15 – языковая рефлексия (словообразование), 16 – языковая рефлексия (синтаксис), 17 – языковая рефлексия (грамматика в аспекте словоизменения), 18 – рефлексия речевой стратегии, 19 – речежанровая рефлексия, 20 – рефлексия коммуникативных правил, 21 – рефлексия содержания высказывания, 22 – потребность в социальном существе, 23 – потребность во внимании, 24 – потребность в позиционировании, 25 – потребность в информации, 26 – потребность в материальном объекте, 27 – потребность предотвратить потенциальный ущерб, 28 – потребность изменить свое эмоциональное состояние, 29 – потребность изменить объективную ситуацию, в том числе социальную реальность, 30 – потребность выразить свое состояние/мысль, 31 – потребность в сотрудничестве, поддержке, 32 – потребность в идентификации.

Высокочастотными в выборке являются императивные, информативные и ритуальные жанры; меньшую представленность имеют экспрессивы. Оценочные жанры, становление которых только начинается, представлены минимально и не подвергались регрессионному анализу.

При представлении полных данных регрессионного анализа обсудим только вклад мотивационных и прагматических признаков.

При категоризации высказываний как императивов в доверительном интервале от 0.025 до 0.975 оказались с уменьшением коэффициента регрессии: потребности в изменении объективной ситуации (b = 0.97), в том числе социально-коммуникативной, в сотрудничестве/поддержке (b = 0.94), в изменении своего эмоционального состояния (b = 0.81), а также потребности в идентификации (b = 0.54), в социальном существе (социальном партнере) (b = 0.39), в материальном объекте (b = 0.34), в позиционировании (b = 0.23), предотвращении потенциального ущерба (b = 0.22), выражении своего состояния/мысли (b = 0.22). С минимальным отрицательным коэффициентом регрессии – потребность в получении информации (b = –0.04). Таким образом, наибольший вклад при продуцировании императивов на этом этапе онтосоциогенеза речи вносят потребности в изменении содержания ситуации, сотрудничестве/поддержке, изменении эмоционального состояния субъекта речи. В целом императивы, как видим, отвечают широкому кругу коммуникативных и коммуникативно-связанных потребностей человека в данном возрасте.

Из других типов независимых переменных наибольший вклад в процессе продуцирования императивов вносят характеристики инициативного/ответного речевого поведения с отрицательным коэффициентом b = –0.83, что показывает, что увеличение ответных высказываний в выборке, согласно полученным данным, не увеличивает вероятность их отнесения к императивам. Это отражает тенденцию расширения репертуара речевой коммуникации в развивающих диалогических взаимодействиях, которые задают речежанровую систему детской коммуникации потребностно и когнитивно/информационно как более сложную, чем ту, которая могла бы соотноситься исключительно с императивными формами высказываний.

Признак рефлексии речевой стратегии, выделенный на основе фиксации успешности/неуспешности речи и изменения речевых стратегий и тактик, имеет положительный коэффициент b = 0.72, что по своей значимости отвечает ситуации необходимости продуцирования эффективно воздействующих на партнера речевых форм.

Признак пола вносит высокий вклад с отрицательным коэффициентом b = –0.68, при этом нарастание в данной возрастной выборке высказываний мальчиков не увеличивает возможности отнесения речевых форм к императивам, что может означать сходство систем обусловливания и реализации императивных высказываний у мальчиков и девочек на этом этапе социального развития.

С меньшим коэффициентом вклад в продуцирование императивов вносит коммуникативный статус говорящего (b = –0.26). Нарастание в выборке представленности низкого статуса говорящего не увеличивает возможности отнесения высказывания к императивам, следовательно, низкий статус ребенка определяет продуцирование и других жанровых форм, например информативных или экспрессивных при запросе помощи от взрослого.

Тип ситуации естественная коммуникация либо игра имеет отрицательный коэффициент b = = ‒0.21; нарастание высказываний, определенных игровой коммуникацией, не увеличивает вклад этих ситуаций в продуцирование императивов. Можно предполагать, что психологическая граница между естественной коммуникацией и игрой еще “диффузна”, ее установление и речевое маркирование требуют проверки на последующих возрастах.

Тип адресата вносит в этом возрасте незначительный, с положительным коэффициентом b = 0.11, вклад в продуцирование императивов, при этом расширение типов объектов – потенциальных адресатов – увеличивает возможности их использования, адаптируя когнитивно-коммуникативную схему к другим типам адресатов (помимо человека).

Вклад речежанровой рефлексии с отрицательным коэффициентом b = –0.11 показывает, что при увеличении признака в выборке не увеличивается возможность отнесения высказываний к императивам. Это может свидетельствовать о том, что продуцирование и реализация императива требуют скорее возможностей автоматизации этого коммуникативно-речевого навыка при использовании вокальных и языковых средств в наглядной и понятной для коммуникантов ситуации либо в коммуникативной системе, характерной для данного возраста, вполне допускает спонтанность, сопряженную с аффективным переживанием потребностей, выражаемых императивно.

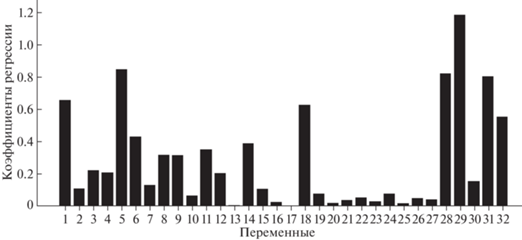

При категоризации высказываний как информативных в доверительном интервале с уменьшением значимости оказались: потребности в изменении объективной ситуации (b = 1.19), в изменении своего эмоционального состояния (b = 0.82), в сотрудничестве, поддержке (b = 0.81), а также потребности в идентификации (b = 0.55) и выражении своего состояния/мысли (b = 0.15). С существенно более низкими коэффициентами регрессии по сравнению с указанными здесь потребностями, а также по сравнению с уровнем вклада потребностей в продуцирование императивов: потребность в позиционировании (b = = 0.07), в социальном существе (социальном партнере) (b = 0.05), материальном объекте (b = 0.05), предотвращении потенциального ущерба (b = 0.04), внимании (b = –0.03). Таким образом, наибольший вклад при продуцировании информативных жанров вносят потребности в изменении объективной ситуации, изменении своего эмоционального состояния, сотрудничестве/поддержке, а также потребность в идентификации. Ожидалось, что высокий вклад в продуцирование информативных высказываний вносит потребность в получении информации, однако эта потребность не находится в данной нормотипичной возрастной выборке в доверительном интервале. Это может быть объяснено опережающим вербальным поведением взрослого в отношении идентификации и характеризации объектов реальности и/или смещением интереса в получении информации на другие типы потребностей, а также актуальностью в данном возрасте невербальных механизмов получения информации об объектах реальности. Возможно, это связано с недостаточной представленностью в выборке речевых/вербальных запросов ребенка об объектах, что следует проверить в дальнейшем, в том числе сравнив с последующими возрастными выборками и выборкой речи детей, демонстрирующих опережающее интеллектуальное и речеязыковое развитие.

Тип речевого поведения в категориях инициативной либо ответной речи оказался высокозначимым при продуцировании информативных высказываний, при этом коэффициент регрессии является отрицательным (b = –0.85), т.е. ответная речь не увеличивает возможность отнесения ее категории информативных высказываний, что может свидетельствовать о том, что на позиции ответных форм речи могут быть реализованы высказывания самых разных типов, вероятно, в зависимости от актуально возникшей в диалоге со взрослым потребности, а не “линейно” ожидаемые речевые структуры.

Признак пола с высоким отрицательным коэффициентом регрессии b = –0.66 является одним из самых существенных при продуцировании информативных высказываний, при этом увеличение объема высказываний мальчиков не увеличивает возможности отнесения их к информативным жанрам в исследуемой возрастной выборке.

Признак речевой стратегии вносит вклад в продуцирование информативных высказываний с коэффициентом регрессии b = 0.63, увеличение значения этого признака увеличивает вероятность отнесения высказывания к информативным и может означать нарастание актуальности информативных высказываний в данной возрастной выборке.

С меньшими коэффициентами регрессии вклад в продуцирование информативных высказываний вносят с отрицательными коэффициентами коммуникативный статус говорящего (b = –0.22) и тип ситуации естественной коммуникации либо игры (b = = –0.21), т.е. увеличение случаев с низким статусом и случаев игровой коммуникации не увеличивает вероятность отнесения высказывания к категории информативных жанров. Это может означать, что ребенок данного возраста в границах своей информационной компетентности способен продуцировать информативы, находясь в высоком статусе. В отношении параметра естественная коммуникация/игра вывод, как и при обсуждении императивов, может быть сделан о несформированности психологических границ этих форм деятельности и их специфического речевого обеспечения, при этом специфика использования речевых жанров в игре (и разных видов игр) требует продолжения исследований.

В еще меньшей степени информативы определяются типом адресата (b = 0.11), при этом положительный коэффициент показывает, что увеличение значения признака – от общения с конкретным адресатом-человеком и автококоммуникации до речевого взаимодействия с другими объектами (животные, игрушки, прежде всего, антропоморфные) – увеличивает вероятность отнесения высказывания к информативам.

С минимальным вкладом и отрицательным коэффициентом регрессии b = –0.07 представлен признак речежанровой рефлексии, при увеличении значения которого не увеличивается вероятность отнесения к информативным жанрам. Низкий уровень вклада данного параметра, так же как и при продуцировании императивов, свидетельствует о начале формирования речежанровой рефлексии, отрицательный коэффициент регрессии может свидетельствовать о том, что соответствия продуцируемых детьми высказываний некой заданной их форме не требуется в силу особенностей бытовой коммуникации, ситуативного понимания целей речи взрослыми и возможностью проверки гипотез о намерениях/целях ребенка, использующего речь.

Переменная, характеризующая рефлексию коммуникативных правил, при продуцировании императивов и информативных жанровых форм в доверительном интервале не представлена.

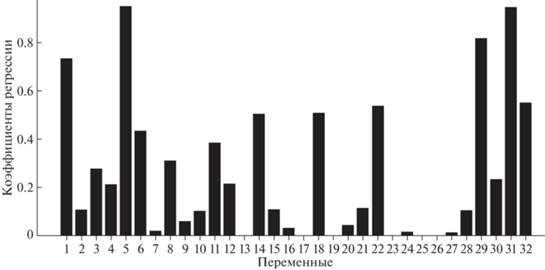

В продуцирование ритуальных, поддерживающих социальные правила, высказываний из обсуждаемых признаков вносят значимый вклад следующие потребности: в сотрудничестве (b = = 0.94), измении объективной ситуации, в том числе социальной реальности (b = 0.81), идентификации (b = 0.55), социальном существе (b = = 0.53), в меньшей степени потребность выразить свое состояние/мысль (b = 0.23), изменить свое эмоциональное состояние (b = 0.10), которые, как видно, с одной стороны, связаны с поддержанием отношений с социальным окружением, с другой стороны, с возможностью регулировать ситуацию и приобретать определенное эмоциональное состояние.

Признак инициативного/ответного речевого поведения с высоким отрицательным коэффициентом (b = –0.94) показывает, что при увеличении количества ответных высказываний не увеличивается возможность их отнесения к ритуальным жанрам, т.е. при их освоении они могут использоваться ребенком инициативно, в том числе в собственных целях.

Признак пола говорящего с высоким отрицательным коэффициентом регрессии (b = –0.73) показывает, что увеличение объема высказываний мальчиков не увеличивает возможности отнесения их к ритуальным жанрам в данной возрастной выборке.

С существенно меньшими коэффициентами регрессии вклад в продуцирование ритуальных высказываний вносят с отрицательными коэффициентами коммуникативный статус говорящего (b = –0.28) и тип ситуации естественной коммуникации либо игры (b = –0.21): увеличение случаев с низким статусом и случаев игровой коммуникации не увеличивает вероятность отнесения высказывания к категории ритуальных жанров. Это может означать, как и в случае информативных высказываний, способность продуцировать ритуальные высказывания из высокого статуса, что соотносится и с реализацией речи в инициативной/ответной позиции. В отношении параметра естественная коммуникация/игра, как и при обсуждении информативных и императивных форм речи, может быть сделан вывод о несформированности психологических границ этих деятельностей.

В меньшей степени ритуальные высказывания определяются типом адресата (b = 0.11), увеличение значения признака – от общения с конкретным адресатом-человеком и автококоммуникации до речевого взаимодействия с другими объектами (животные, игрушки) – может увеличить вероятность отнесения высказывания к ритуальным. Эта закономерность, вероятно, может определять речевую ритуализацию социодраматической игры в дальнейшем, что требует проверки на материале более старших возрастов.

Рефлексия речевой стратегии вносит вклад в продуцирование ритуальных форм с коэффициентом регрессии b = 0.51, увеличение значения этого признака увеличивает вероятность отнесения высказывания к ритуальным и может означать нарастание актуальности ритуальных высказываний в данной возрастной выборке, однако в существенно меньшей степени, чем императивов и информативов.

В доверительном интервале оказался для ритуальных высказываний признак рефлексии коммуникативных правил, хотя и с минимальным коэффициентом (b = 0.04): тенденция к увеличению представленности этого признака увеличивает возможность отнесения высказываний к ритуальным на этом периоде онтосоциогенеза речи. Тем не менее признак речежанровой рефлексии при этом не находится в доверительном интервале.

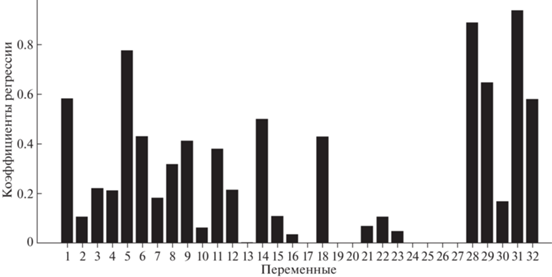

В продуцирование экспрессивов, характерных для раннего периода речевого развития, значимый вклад вносят потребности в сотрудничестве, поддержке (b = 0.94), измении своего эмоционального состояния (b = 0.89) и объективной ситуации (b = 0.65), идентификации (b = 0.58), выразить свое состояние/мысль (b = 0.17), в социальном существе (b = 0.11). При этом только нарастание потребности во внимании (b = –0.05) не увеличивает возможность отнесения высказываний к экспрессивам, что еще требует дальнейшего осмысления на основе качественного анализа ситуаций их использования.

Признак инициативного/ответного речевого поведения имеет коэффициент b = –0.78. При увеличении ответных высказываний не увеличивается возможность их отнесения к экспрессивам, что в целом логично: эго-состояния обычно требуют конкретизации и, конечно, информативные высказывания на позиции ответных оказываются предпочтительными.

Признак пола с отрицательным коэффициентом регрессии (b = –0.58) показывает, что увеличение объема высказываний мальчиков не увеличивает возможности отнесения их к экспрессивам. Рис. 2

Рис. 2.

Модель продуцирования информативных высказываний: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–32 (см. подпись к рис. 1), значения коэффициентов регрессии (по модулю).

С меньшими коэффициентами регрессии вклад в продуцирование экспрессивов вносят коммуникативный статус говорящего (b = –0.22) и тип ситуации естественной коммуникации либо игры (b = –0.21): увеличение случаев с низким статусом и случаев игровой коммуникации не увеличивает вероятность отнесения высказывания к данной категории жанров. Это может означать, что экспрессивы могут продуцироваться и из высокостатусной коммуникативной позиции, которая может быть связана со специфическими эмоциями (например, с удивлением), что определяет движение к развитию системы оценочных жанров, в частности, из экспрессивов. В отношении естественной коммуникации/игры в данном случае недостаточно вывода о несформированности психологических границ между ними; показатель связан скорее с возможными ограничениями на перенос экспрессивов в сферу игры с характерными для данного периода типами игр (сенсомоторной, функциональной и лишь зачатков ролевой игры). Рис. 3

Рис. 3.

Модель продуцирования ритуальных высказываний: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–32 (см. подпись к рис. 1), значения коэффициентов регрессии (по модулю).

Признак тип адресата вносит вклад в продуцирование экспрессивов на уровне значения b = = 0.11, нарастание в выборке значения признака коммуникации с “партнерами”, не являющимися людьми, увеличивает вероятность отнесения высказывания к этой категории жанров. Это может означать оценку эффективности использования экспрессивов и оптимизацию систем коммуникации (языковой/неязыковой) с человеком и собой в сравнении с нечеловеческими агентами и атропоморфными объектами. Возможно, что, в частности, в связи с этим признак рефлексии речевой стратегии вносит вклад в продуцирование экспрессивов с относительно высоким коэффициентом регрессии b = 0.43, когда увеличение значения этого признака увеличивает вероятность отнесения высказывания к экспрессивам. Рис. 4

Рис. 4.

Модель продуцирования экспрессивов: второй год жизни. Вклад независимых переменных 1–32 (см. подпись к рис. 1), значения коэффициентов регрессии (по модулю).

Рефлексия коммуникативных правил и речежанровая рефлексия не находятся в доверительном интервале для экспрессивов на этом этапе речевого развития.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Важнейшей темой эмпирических исследований речи является оценка вклада неязыковых факторов в продуцирование речевых высказываний в соответствии с их принадлежностью к типам речевых жанров.

Данные регрессионного анализа по методу мультиномиальной логистической регрессии показали различия в системах формирования высказываний исследованных жанровых типов. Прежде всего это относится к системам потребностей – мотиваторов речи. При продуцировании императивных, информативных, ритуальных высказываний и экспрессивов общими значимыми признаками с близкими высокими положительными коэффициентами являются потребности в сотрудничестве, поддержке (0.97/1.19/0.94/0.94 соответственно), изменении объективной ситуации (для нее коэффициент существенно варьируется: 0.97/1.19/0.81/0.65). Конститутивный признак “потребность изменить свое эмоциональное состояние” является высокозначимым для императивов, информативов и экспрессивов. Потребность в идентификации также является общей для всех типов жанров, положительный коэффициент регрессии варьирует от 0.54 до 0.58. Глубинная для человека потребность в социальном существе наиболее актуализирована при продуцировании ритуальных жанров, в меньшей степени – при продуцировании императивов. Наиболее широкий спектр потребностей-конституентов характерен для императивных жанров, императивы, таким образом, закрывают большой круг проблем, требующих вмешательства коммуникативного партнера; ритуальные жанры и экспрессивы выявляют большую фокусировку на специфических задачах в узком круге ситуаций.

Из других неязыковых переменных наибольший вклад в процессе продуцирования всех четырех типов высказываний вносят характеристики инициативного/ответного речевого поведения (с отрицательными коэффициентами –0.83/–0.85/ /–0.94/–0.78 соответственно): при увеличении ответных высказываний в жанровых субвыборках не увеличивается возможность их отнесения к каждому из типов жанров, объяснения чему представлены выше.

Признак пола с отрицательными коэффициентами –0.68/–0.66/–0.73/–0.58, когда нарастание в выборке высказываний мальчиков не увеличивает возможности отнесения к исследуемым типам жанров, в целом свидетельствует, вероятно, о значительном сходстве речекоммуникативных систем у девочек и мальчиков в раннем возрасте, что и перепроверяется во многих современных исследованиях.

Признак рефлексии речевой стратегии является в высокой степени конститутивным (0.72/0.63/0.51/0.43), когда увеличение значения этого признака в жанровых субвыборках увеличивает вероятность отнесения высказывания к каждому из типов высказываний, особенно императивам и информативам, где ключевой является оценка успешности речи.

Коммуникативный статус говорящего вносит меньший вклад в высказывания (–0.26/–0.22/ /‒0.28/–0.22), не увеличивая вероятность изучаемой категоризации с увеличением представленности низкого статуса. Интерес представляет высокостатусная позиция в случае экспрессивов, связанных со специфической эмоцией (удивлением), что может определять движение к формированию оценочной позиции и развитию системы оценочных жанров, в частности, из экспрессивов. Близкие негативные коэффициенты имеет и признак ситуации естественной коммуникации/игры: высказывания в игре не увеличивают вклада в продуцирование жанровых форм каждого из типов, что поддерживает представление о диффузной психологической границе между этими типами ситуаций, а экспрессивы, вероятно, в незначительной степени отвечают видам игры на данном этапе развития.

Тип адресата вносит в этом возрасте незначительный, с положительным коэффициентом (0.11 для каждого из типов жанров), вклад в их продуцирование, при этом некоторое расширение типов адресатов задает тенденцию к адаптации базовой когнитивно-коммуникативной схемы к другим помимо человека типам адресатов, может определять речевую ритуализацию социодраматической игры в дальнейшем и влиять на оптимизацию коммуникации (языковой/неязыковой) с человеком и собой в сравнении с нечеловеческими агентами и атропоморфными объектами.

Признак рефлексии коммуникативных правил с минимальным вкладом обнаруживается только в ситуациях продуцирования ритуальных высказываний.

С этих стартовых позиций возможно будет проследить процесс когнитивизации факторов коммуникативной ситуации и динамику систем неязыкового обусловливания речи в течение всего периода раннего онтосоциогенеза.

Психологическое, социокогнитивное содержание коммуникации, его распознавание в формах речи и языка является значимым для разработок возрастно-специфичного искусственного интеллекта.

Исследование выполнено в рамках Тематического плана НИЦ “Курчатовский институт” (приказ № 87 от 20.01.2023).

Список литературы

Austin J. How to do things with words. Oxford: Oxford Univ. Press, Clarendon Press. 1975. 168 p.

Searle J. Intentionality. An essay in the philosophy of mind. Cambridge, NY: Cambridge Univ. Press. 1983. 278 p.

Strawson P. // Philos. Rev. 1964. V. LXXIII. № 4. P. 439.

Dore J. // Psycholinguist. Res. 1974. V. 3. P. 343.

Bruner J. // J. Child Lang. 1975. V. 2. P. 1.

Speech acts, meaning, and intentions: critical approaches to the philosophy of John R. Searle / Ed. Burkhardt A. Berlin; NY: W. de Gruyter, 1990. 428 p.

Cameron-Faulkner T., Lieven E., Tomasello M. // Cog. Sci. 2003. V. 27. P. 843.

Ninio A., Snow C. Pragmatic Development. Boulder, Colo: Westview Press, 1996. 222 p.

Rakoczy H., Tomasello M. // Cogn. 2009. V. 13. P. 205.

Безуглая Л. Прагмалингвистическая концепция И.П. Сусова // Сусов И.П. Лингвистическая прагматика. Винница: Нова кныга, 2009. С. 249–260.

Клушина Н.И. // Медиаскоп. 2012. № 4. С. 4.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М.: Политиздат, 1977. 304 с.

Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214 с.

Маланчук И.Г. Речь как психический процесс. Красноярск: КГПУ им. В.П. Астафьева, 2009. 285 с.

Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М.: Педагогика, 1986.143 с.

Марисова Л.И. О мотивационно-потребностной основе общения. Берлин, 1978.

Murray H. Explorations in personality. NY: Oxford Univ. Press. 1938. 790 p.

Shneidman E. Lives and deaths: selections from the works of Edwin S. Shneidman. Philadelphia: Bruner/Mazel, 1999. 541 p.

Malanchuk I.G. // Proc. Comp. Sci. 2021. V. 190. P. 546.

Шмелева Т.В. // Жанры речи. Вып. 1. Саратов: Колледж, 1997. С. 88.

Бахтин М.М. // Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979. С. 237.

Дементьев В.В. Теория речевых жанров. М.: Знак, 2010. 594 с.

Балашова Л.В., Дементьев В.В. Русские речевые жанры. 2-е изд. М.: ЯСК, 2022. 831 с.

Ушакова Т.Н. // Мир психологии. 2005. № 2 (42). С. 222.

Pavlova N., Almayev N., Latinov V., Murasheva O. // Nat. Syst. Mind. 2022. V. 2 (1). P. 64.

Маланчук И.Г., Орлов В.А., Карташов С.И., Малахов Д.Г. // Физиология человека. 2023. Т. 49. № 3. С. 106.

Kwak Ch., Clayton-Matthews A. // Nurs. Res. 2002. V. 51 (6). P. 404.

Krishnapuram B., Carin L., Figueiredo M., Hartemink A. // IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2005. V. 27 (6). P. 957.

El-Habil A. // Pakistan J. Stat. Oper. Res. 2012. V. 8 (2). P. 271.

Дополнительные материалы отсутствуют.

Инструменты

Вестник Военного инновационного технополиса «ЭРА»