Геохимия, 2023, T. 68, № 6, стр. 545-569

Источники металлов колчеданных месторождений Рудного Алтая по данным высокоточного MC-ICP-MS изучения изотопного состава свинца

И. В. Чернышев a, *, И. В. Викентьев a, А. В. Чугаев a, А. Л. Дергачев b, В. В. Раткин c

a Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии Российской академии наук (ИГЕМ РАН)

119017 Москва, Старомонетный пер., 35, Россия

b Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)

119991 Москва, Ленинские горы, д. 1, Россия

c Дальневосточный геологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук

(ДВГИ ДВО РАН)

690022 Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 159, Россия

* E-mail: cheriv1935@gmail.com

Поступила в редакцию 08.11.2022

После доработки 22.12.2022

Принята к публикации 17.01.2023

- EDN: EMNCHT

- DOI: 10.31857/S001675252306002X

Аннотация

Металлогеническая провинция Рудного Алтая, конформная одноименному террейну и расположенная в Центрально-Азиатском складчатом поясе (ЦАСП), – одна из крупнейших в мире по запасам колчеданных (volcanogenic massive sulfide (VMS)) руд. Изотопный состав свинца впервые с высокой точностью (±0.02%, SD) измерен по галениту (всего 61 образец) для 20 колчеданно-полиметаллических месторождений, представляющих доминирующий в Рудном Алтае тип сульфидных залежей. Они залегают в ранне–среднедевонской вулканогенно-осадочной толще, ассоциируя с вулканитами бимодальной базальт-риолитовой серии. Среди изученных присутствуют крупные и суперкрупные месторождения этого типа: Риддер-Сокольное, Тишинское, Ново-Лениногорское, Зыряновское, Змеиногорское, Корбалихинское. В провинции в целом изотопные отношения 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb варьируют в узких пределах. При средних значениях 206Pb/204Pb = 17.820, 207Pb/204Pb = 15.517 и 208Pb/204Pb = 37.669 среднеквадратичный разброс (коэффициент вариации, %) составляет 0.22, 0.038 и 0.063% соответственно. Еще более гомогенный состав наблюдается внутри рудных районов провинции (0.054, 0.012 и 0.020%) и особенно внутри месторождений (0.025, 0.010 и 0.013%), масштаб вариаций изотопных отношений свинца здесь достигает уровня погрешности их измерения (±0.02%). Изотопный состав свинца провинции не содержит изотопных “меток” ювенильного (астеносферного) происхождения. Эволюционные характеристики источника свинца (его деплетированность ураном, удревненный модельный Pb-Pb возраст, умеренные значения параметра µ2) в совокупности с выдержанностью изотопного состава позволяют в качестве его источника рассматривать литосферную мантию, состоящую из метасоматизированных и рециклированных пород. Этот источник носил региональный характер, был гомогенным в химическом (U-Th-Pb) и изотопном (Pb-Pb) отношении и единым для всех месторождений. Среди других пространственно-близких террейнов ЦАСП, включая Китайский Алтай, рудный свинец Рудно-Алтайского террейна обладает наименее радиогенным составом по содержанию всех трех изотопов 206Pb, 207Pb и 208Pb. Отмеченное ранее (Chiaradia et al., 2006) систематическое уменьшение содержания радиогенных изотопов в свинце руд и пород указанных террейнов ЦАСП в направлении с юго-запада на северо-восток коррелируется с уменьшением в том же направлении роли нижней коры в составе террейнов, где в том числе участвуют фрагменты и блоки докембрийской коры. Особенность изотопного состава Pb Рудно-Алтайского террейна в большой степени определяется отсутствием в его составе блоков докембрийской коры.

ВВЕДЕНИЕ

Рудный Алтай – одна из крупнейших горно-рудных провинций мирового класса с суммарными запасами вулканогенных массивных сульфидных руд (VMS deposits) – около 1000 млн тонн (Смирнов, 1979; Беспаев и др., 1997; Дергачев, 2010). Здесь на площади менее 10 000 км2 сконцентрировано 60 месторождений меди, свинца и цинка. Четверть из них относится к разряду крупных и суперкрупных месторождений (более 25 млн тонн) (Дергачев, 2010).

В современных металлогенических обобщениях доминирующие в Рудном Алтае колчеданно-полиметаллические месторождения чаще классифицируются как тип Куроко или siliciclastic-felsic VMS deposits (Franklin et al., 2005; Shanks et al., 2012; Lobanov et al., 2014; Гаськов, 2015). В то же время, находящиеся в андезитоидных осадочно-вулканогенных формациях месторождения миоценового Пояса зеленых туфов (Куроко) в пределах Японской энсиалической дуги по петрологии вулканических пород заметно отличаются от таковой для Рудного Алтая (Миронов и др., 1999; Викентьев и др., 2023). Существует точка зрения (Кудрявцева, Кузнецов, 2012) о необходимости выделения месторождений Рудного Алтая в самостоятельный “рудно-алтайский” тип, главным образом, на основании резкого различия масштабов колчеданной минерализации в Рудном Алтае от более мелких по запасам руды и металлов месторождений Куроко. Рудообразование в Рудном Алтае рассматривается как процесс, синхронный с проявлением бимодального базальт-риолитового вулканизма девонского возраста (Вулканогенные …, 1978; Гаськов, 2002; Чекалин, Дьячков, 2013; Akinfiev, Vikentyev, 2020). При этом природа девонских вулканических пород и их рудоносности остается предметом дискуссии (Промыслова, 2005; Куйбида и др., 2013, 2019; Козлов, 2015; Кузнецов и др., 2019; Куйбида, 2019). Одним из ключевых вопросов обсуждаемой проблемы является источник металлов этой металлогенической провинции.

Развитие геохимии изотопов повлекло за собой многие исследования, в которых различные изотопные характеристики рудного вещества и ассоциированных с ним горных пород использовались как “метки” для идентификации источников рудной минерализации в крупных рудных провинциях различного профиля и отдельных месторождений Тихоокеанского пояса, юго-восточной Австралии, Забайкалья, Верхоянья, Урала и других регионов. Проводившееся в XX столетии, особенно интенсивно в 1950–80-х гг., геологическое изучение колчеданных месторождений Рудного Алтая практически не было поддержано исследованиями радиогенных изотопов при разработке вопросов происхождения месторождений этой крупнейшей рудной провинции. Так, результаты единичных, выполненных более 40 лет назад работ, в которых анализировался изотопный состав Pb Рудного Алтая, ввиду низкой точности были мало информативными (Аксенов и др., 1977; Сыромятников и др., 1981; Гаськов, 2002).

Предпринятое в настоящей работе систематическое изучение изотопного состава Pb колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая проведено с помощью высокоточного (с погрешностью ±0.02%) MC-ICP-MS метода, который по точности на порядок превосходит традиционно применявшийся ранее метод TIMS. Метод MC-ICP-MS (Rehkämper, Halliday, 1998) в последние 10–15 лет стал новой методической основой свинцово-изотопных гео-исследований, обеспечив заметный прогресс в первую очередь в области изучения рудного свинца. Он позволил при неопределенности всего 0.02% фиксировать различия изотопного состава свинца в объектах различного масштаба, вплоть до уровня микрокристаллов рудных минералов, и выявлять реальную картину распределения в них изотопного состава свинца. Эти качества метода, как уже показал опыт региональных свинцово-изотопных исследований с использованием высокоточных MC-ICP-MS данных (Kamenov et al., 2002, 2005; Чугаев и др., 2013; Standish et al., 2014; Чугаев, Чернышев, 2017; Чернышев и др., 2018), оказываются существенными при выяснении геологических причин региональных и локальных вариаций изотопного состава свинца и идентификации его источников.

Полученные в настоящей работе результаты носят, прежде всего, региональный характер, поскольку относятся к 20 месторождениям и рудопроявлениям из четырех рудных районов – Зыряновского, Лениногорского, Змеиногорского и Рубцовского, формирующих в Рудном Алтае протяженный (примерно 500 км) пояс северо-западного простирания. Кроме того, для отдельных месторождений, среди которых наиболее крупные колчеданно-полиметаллические объекты провинции – Риддер-Сокольное, Тишинское, Зыряновское и Ново-Лениногорское, полученные данные носят более детальных характер, характеризуя масштаб вариаций изотопного состава свинца внутри месторождений. Всего в ходе работы изучен 61 рудный образец, в каждом из которых непосредственным объектом анализа являлся галенит. Возможность “сквозного” использования галенита – благоприятная особенность месторождений Рудного Алтая, поскольку галенит по ряду причин является оптимальным минералом при свинцово-изотопном изучении гидротермальных месторождений.

В результате проведенной работы с высокой точностью измерен изотопный состав свинца в 20 колчеданно-полиметаллических месторождениях и рудопроявлениях Рудного Алтая, изучено его региональное и локальное распределение в провинции; на основании Pb-Pb изотопных данных подкоровая литосферная мантия рассматривается как возможный источник рудной минерализации.

ГЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ, СТРОЕНИЕ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУДНОГО АЛТАЯ

Рудно-Алтайский террейн

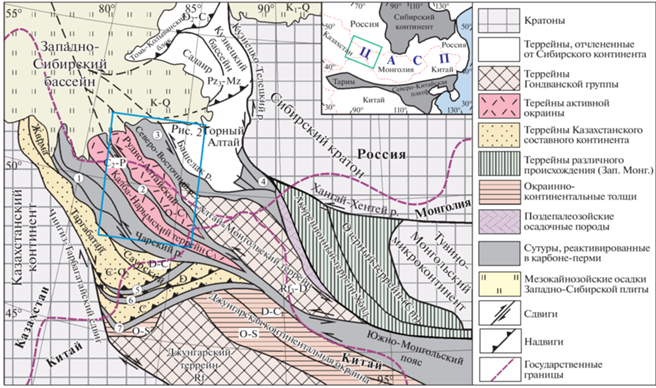

Рудно-Алтайская металлогеническая провинция отвечает Рудно-Алтайскому террейну (Буслов и др., 2000), который наряду с другими Алтаидами входит в состав Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) (рис. 1). В геологической структуре ЦАСП этот террейн располагается в юго-западной части Алтае-Саянского коллажа террейнов юго-западного обрамления Сибирского континента. Рудно-Алтайский террейн соседствует с расположенными северо-восточнее Горно-Алтайским и Алтае-Монгольским террейнами, а с юго-запада он ограничен Иртышской зоной смятия, отделяющей Рудный Алтай от террейнов сутурной зоны Обь-Зайсанского палеоокеана (рис. 1).

Рис. 1.

Положение Рудного Алтая на схеме тектонического строения западной части Алтае-Саянской складчатой области (по (Буслов и др., 2003; Сафонова, 2021) с изменениями авторов), расположенной в центральной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП – см. врезку). Цифрами показаны сдвиговые зоны, реактивированные в позднем палеозое: 1 – Чарская, 2 – Иртышская, 3 – Чарыш-Теректинская, 4 – Курайская, 5 – Барлык, 6 – Майле, 7 – Дарлабуте; р – разлом.

Фундамент Рудно-Алтайского террейна сложен (по данным (Государственная …, 2019)) складчатым комплексом ордовик-силурийских флишоидов корбалихинской свиты, в которой переслаиваются кварц – серицит – (эпидот) хлоритовые сланцы, метапесчаники и метаалевролиты с редкими прослоями мраморизованных известняков. По данным (Буслов и др., 2000), сформированные в турбидитовом бассейне флишоиды подстилаются метабазальтовыми сланцами океанического основания. В процессе аккреции ордовик-силурийская толща, суммарная мощность которой превышает 10 км, испытала финальную складчатость и метаморфизм на силур-раннедевонском рубеже времени (Козаков и др., 2005).

Для Рудно-Алтайского террейна характерна пониженная мощность земной коры. В нем выделяется гребневидный мантийный выступ северо-западного простирания, ось которого погружается на юго-восток (Щерба и др., 1998). Обособленность Рудно-Алтайского террейна по отношению к смежным геологическим структурам подчеркивается положительной аномалией поля силы тяжести, интенсивность которой в 2–2.5 раза превышает таковую смежных структур, а также повышенной интенсивностью магнитного поля.

Постаккрециционный чехол Рудно-Алтайского террейна

Cкладчатый раннепалеозойский комплекс Рудно-Алтайского террейна на большей его части перекрыт рудоносными вулканогенно-осадочными эмс-франскими толщами и лежащими выше осадочными и вулканогенными породами фран-каменноугольного возраста. Эмс-раннефранский вулканизм, проявившийся как бимодальная антидромная базальт-риолитовая ассоциация, реализовался в мелководно-морских условиях в линейных зонах растяжения – вулкано-тектонических структурах (ВТС), представленных как депрессии первого порядка, сопряженные с ограничивающими Рудно-Алтайский террейн региональными зонами сдвиговых дислокаций (Филатов, Ширай, 1975; Вулканогенные …, 1978; Викентьев, 1994; Щерба и др., 1998; Филатов, 1999; Кузнецов и др., 2019 и др.). Мощность вулканогенно-осадочных толщ, выполняющих краевые депрессии, достигает 2.5 км.

Вулканиты девонской базальт-риолитовой формации Рудного Алтая по геохимическим и петрохимическим признакам являются переходными между толеитовой и известково-щелочной сериями (Гладких, 1992; Миронов и др., 1999). Базальты по содержаниям Mg и La соответствуют толеитам СОХ, а по Са, К и большей части некогерентных элементов – базальтам островных дуг, тогда как по содержанию Al – континентальным платобазальтам (Миронов и др., 1999; Промыслова, 2005). Изменчивость петрохимических характеристик вулканических пород эмс-франской бимодальной антидромной ассоциации выступает как индикатор геодинамической обстановки их формирования, которая может быть связана как с субдукцией, так и с внутриплитными (рифтогенными) обстановками (Щерба, 1983; Филатов, 1999; Промыслова, 2005; Сараев и др., 2012; Куйбида и др., 2015, 2019; Куйбида, 2018, 2019; Кузнецов и др., 2019).

В последнюю четверть XX в. эволюция Рудного Алтая в девоне рассматривается с позиций мобилизма (Филатов, Ширай, 1975; Зоненшайн и др., 1976; Ротараш и др., 1982; Dobretsov et al., 1995; Ширяй и др., 1999; Владимиров и др., 2003 и др.). Общим для представлений большинства авторов является вывод о формировании палеозойских структур региона в пределах островодужной системы, при этом Иртышская зона смятия многими отождествляется с палеозоной Беньофа.

В современных геодинамических и петрологических обобщениях (Ханчук и др., 2019; Grebennikov, Khanchuk, 2021; Крук, 2021), в частности, показано, что “пестрота” состава пород проявляется в магматических ассоциациях, сформированных в трансформном режиме, в обстановке скольжения литосферных плит на границе “континент-океан”. Что касается конкретно Рудного Алтая, то на основании геолого-структурных наблюдений (Промыслова, 2005; Кузнецов и др., 2019) и палеогеодинамических построений (Владимиров и др., 2003; Крук, 2021) предполагается, что формирование девонских вулкано-тектонических депрессий происходило в условиях деструкции Рудно-Алтайского террейна в результате интенсивных сдвиговых перемещений вдоль ограничивающих его СЗ разломов Иртышской и Северо-Восточной зон смятия в режиме проскальзывания Обь-Зайсанской океанической плиты относительно края Сибирского кратона.

РУДНО-АЛТАЙСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ

Геологическое положение и типы колчеданных месторождений

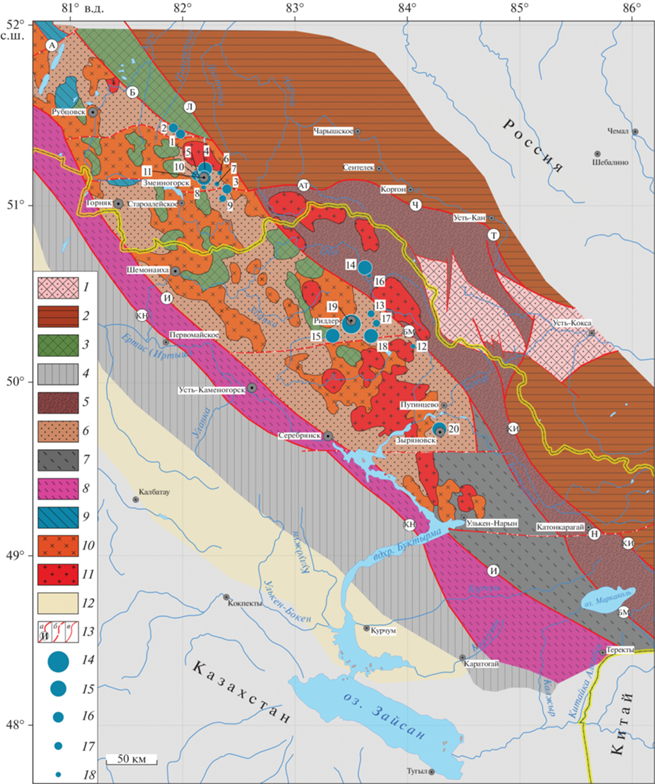

В ряде террейнов ЦАСП известны колчеданные месторождения различных типов, варьирующие по возрасту от кембриийского до девонского. Среди них Рудно-Алтайский террейн, включающий Алтайскую металлогеническую провинцию, является наиболее насыщенным в отношении колчеданных месторождений. Данная металлогеническая провинция, в которой сосредоточено около 70 колчеданных месторождений, представляет собой линейно вытянутую область северо-западного простирания длиной примерно 850 км, проходящую через территории России, Казахстана и Китая (рис. 2).

Рис. 2.

Позиция колчеданно-полиметаллических месторождений в структурах Рудного Алтая. 1 – докембрийские метаморфиты; 2 – додевонские флишоидные формации; 3 – силур-ордовикские метаморфические сланцы; 4 – карбонатно‒терригенные фации девона ‒ карбона Калба-Нарымской зоны; 5 – преимущественно вулканиты нижнего ‒ среднего девона; 6 – нерасчлененные вулканогенно-осадочные породы девона рифтогенной и островодужной обстановок (рудообразующая формация); 7 – известняково‒терригенные и флишоидные образования верхнего девона–нижнего карбона; 8 – разновозрастные динамометаморфические сланцы Иртышской зоны смятия; 9 – молассовые лимнические угленосные отложения юры; 10 – гранитоидные интрузии девон-каменноугольного возраста (коллизионные); 11 – граниты пермь-триасовые (постколлизионные); 12 – карбонатно‒терригенные фации девона ‒ карбона Западно-Калбинской зоны; 13 – разрывные нарушения: а ‒ главные достоверные, б ‒ главные предполагаемые, в ‒ второстепенные; 14–17 – колчеданные месторождения: 14 – очень крупные, 15 – крупные, 16 – средние, 17 – малые; 18 – рудопроявления. Цифрами на схеме обозначены месторождения и проявления: 1 – Степное, 2 – Таловское, 3 – Лазурское, 4 – Корбалихинское, 5 – Петровское рудопр., 6 – рудопр. Привет, 7 – Комиссаровское рудопр., 8 – Зайцевское рудопр., 9 – Семеновское, 10 – Зареченское, 11 – Змеиногорское, 12 – Выше-Ивановское рудопр., 13 – Шубинское, 14 – Чекмарь, 15 – Тишинское, 16 – Ермолаевское рудопр., 17 – Долинное, 18 – Ново-Лениногорское, 19 – Риддер-Сокольное, 20 – Зыряновское. Разломы: А – Аламбайский, Б – Бугринский, Л – Локтевский, АТ – Алейско-Тигирекский, Ч – Чарышский, Т – Теректинский, КИ – Кара-Иртышский, БМ – Белоубинско-Маркакольский, Н – Нарымский, КН – Калба-Нарымский, И – Иртышский.

Помимо резко преобладающих девонских колчеданно-полиметаллических месторождений, в сопредельной с Рудным Алтаем Иртышской зоне смятия, к юго-западу от Иртышского глубинного разлома, давно известны два мелких медно-колчеданных месторождения Карчига и Вавилонское, приближающихся к типу Бесси и обычно рассматриваемые в составе Рудно-Алтайской провинции. Последние залегают среди сильно метаморфизованных базитов – сланцев и амфиболитов и являются додевонскими (Попов и др., 1995; Lobanov et al., 2014).

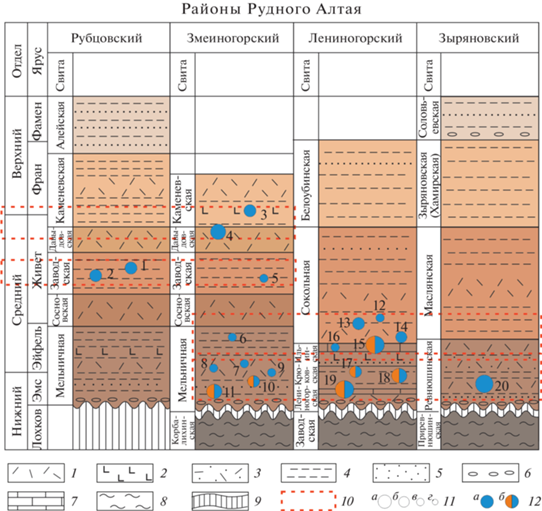

Рудоносен на Рудном Алтае, близкий основному для Урала магнитогорскому уровню, эмс-живетский стратиграфический интервал колчеданного оруденения, причем так же с максимальной продуктивностью эмс-эйфельcких отложений (Vikentyev et al., 2017). На Рудном Алтае отмечается стратиграфический контроль рудных залежей. В разрезе базальт-риолитовой формации эйфель-франского возраста выделена серия общих для всего региона стратиграфических интервалов концентрации полиметаллических месторождений (рис. 3). Первый и второй стратиграфические уровни расположены в пределах эмс-эйфельских и эйфель-живетских отложений Алейской и Синюшинской вулканогенных геоантиклиналей. Третий интервал приходится на среднеживетские образования, а последний четвертый – на позднеживет-раннефранские отложения северо-западной (российской) части Рудного Алтая (Вулканогенные …, 1978; Щерба, 1983; Яковлев и др., 1984; Кузнецов и др., 2019).

Рис. 3.

Схема корреляции рудоносных уровней девонской системы в Рудном Алтае и стратиграфическое положение изученных колчеданно-полиметаллических месторождений, с учетом данных (Дубатолов и др., 1980; Козлов, Дубатолов, 1994; Беспаев и др., 1997; Щерба и др., 1998; Гутак и др., 2000). 1–6 – преимущественный литолого-петрографический состав отложений девона: 1–3 – вулканогенный (преобладают: 1 – риодациты, 2 – базальты, 3 – туфы кислого состава); 4–6 – осадочный терригенный (преобладают: 4 – алевролиты, 5 – песчаники, 6 – конгломераты); 7 – известняки; 8 – зеленые сланцы; 9 – стратиграфические перерывы; 10 – рудоносные уровни; 11 – колчеданные месторождения суперкрупные (а), крупные (б), средние (в), малые и рудопр. (г); 12 – состав руд: колчеданно-полиметаллический (а), золото-серебро-барит-полиметаллический (б). Цифрами на схеме обозначены месторождения и рудопроявления: 1 – Степное, 2 – Таловское, 3 – Лазурское, 4 – Корбалихинское, 5 – Петровское рудопр., 6 – рудопр. Привет, 7 – Комиссаровское рудопр., 8 – Зайцевское рудопр., 9 – Семеновское, 10 – Зареченское, 11 – Змеиногорское, 12 – Выше-Ивановское рудопр., 13 – Шубинское, 14 – Чекмарь, 15 – Тишинское, 16 – Ермолаевское рудопр., 17 – Долинное, 18 – Ново-Лениногорское, 19 – Риддер-Сокольное, 20 – Зыряновское.

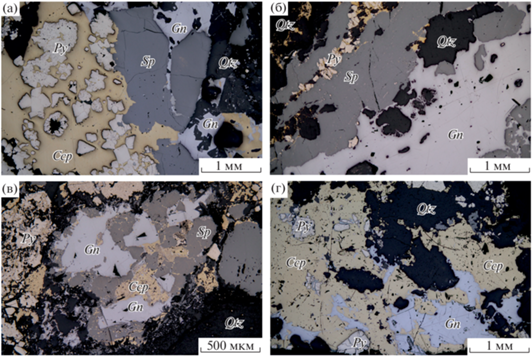

Колчеданно-полиметаллические месторождения Рудного Алтая связаны с палеовулканами центрального типа и вмещаются вулканитами бимодальной базальт-риолитовой серии, а также перекрывающими их терригенными и терригенно-карбонатными породами (рис. 3). Рудные тела ассоциируют с субвулканическими интрузиями кислого состава и представлены крупными сульфидными линзами и жилами, прожилками и штокверковыми зонами в лежачем боку рудных тел (Григорьев, 1934; Попов и др., 1995). Главными рудными минералами в рассматриваемых месторождениях являются пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, теннантит-тетраэдрит, а жильные минералы представлены кварцем, серицитом, хлоритом и баритом (рис. 4а–4г). Главными полезными компонентами руд этих месторождений являются Zn, Pb, Cu, Au и Ag, а сопутствующими элементами – Pt, Pd, Cd, In, Sb, Se, Te, Tl, Bi, Ba, Hg.

Рис. 4.

Микрофотографии в отраженном свете руд некоторых изученных колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая. а – месторождение Риддер-Сокольное; б – месторождение Ново-Лениногорское; в – месторождение Корбалихинское; г – месторождение Степное. Py – пирит, Ccp – халькопирит, Sp – сфалерит, Gn – галенит, Qtz – кварц.

Руды месторождений как слабо (Риддер-Сокольное, Ново-Лениногорское и др.), так и сильно (Зыряновское, Тишинское, Шубинское и др.) метаморфизованы в результате стресс-деформаций (Викентьев, 1987; Мохов, Викентьев, 1988; Starostin et al., 1989; Зиновьев и др., 2016), а также испытали локальный контактовый метаморфизм (Вулканогенные …, 1978; Викентьев и др., 1988).

Учитывая свинцово-изотопную направленность настоящей статьи, отметим, что изученные нами колчеданно-полиметаллические месторождения Рудного Алтая отличаются значительно более высокими содержаниями Pb в рудах – первые мас. % и выше, по сравнению, например, с близкими по возрасту колчеданными месторождениями Урала, а также упомянутыми выше додевонскими медно-колчеданными месторождениями Иртышской зоны смятия, где они как правило, совсем низкие (СPb < 0.01 мас. %). По данным балансов запасов колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая, с учетом отработанных, среднее соотношение Cu : Pb : Zn составляет 16 : 22 : 62.

Рудные районы

В Рудном Алтае отчетливо проявлено узловое распределение месторождений и их концентрация в территориально обособленных рудных районах (рис. 2), выраженных в палеовулканической структуре как индивидуальные ВТС или их сочетания (Филатов, 1999; Гаськов, 2002; Викентьев, 2004; Промыслова, 2005; Кузнецов и др., 2019). В свою очередь рудные поля в палеоструктуре районов отвечают депрессиям второго порядка, которые разделяют вулканические постройки центрального типа и морфологически проявлены как межвулканические, надвулканические и склоновые прогибы, выполненные глинисто-кремнистыми алевролитами и песчаниками. Внутренняя структура рудных полей обычно осложнена экструзивными, лавовыми куполами и сопряженными с ними впадинами. В число наиболее значительных по запасам колчеданно-полиметаллических руд входят рудные районы Зыряновский, Лениногорский (они наиболее крупные), Змеиногорский и Рубцовский. В них сконцентрировано более 50 колчеданно-полиметаллических месторождений и рудопроявлений. Далее в тексте упоминаются только те из них, которые изучались в настоящей работе.

Зыряновский рудный район, расположенный на крайнем юго-востоке Рудно-Алтайской металлогенической провинции, отвечает интенсивно деформированной Ревнюшинской ВТС. Месторождения района локализованы на трех стратиграфических уровнях. Большая часть месторождений, включая одно из крупнейших в провинции – Зыряновское, приурочена к пачкам глинисто-известковистых вулканомиктовых алевролитов и песчаников позднеэмсского-раннеэйфельского возраста, которые перекрывают толщу вулканитов риолитового и риодацитового состава. Руды здесь представлены согласными и комбинированными залежами сплошных, реже вкрапленных колчеданно-полиметаллических руд (Аксенов и др., 1977; Юдовская, 1984; Викентьев, 1986; Гаврилец, 1986).

Лениногорский рудный район расположен в центре Рудно-Алтайской провинции. В геолого-структурном плане район представлен несколькими ВТС, которые обрамляют Синюшинский горст-антиклинорий, в ядре которого обнажаются гранитоиды и слюдистые сланцы раннепалеозойского фундамента Рудно-Алтайского террейна. Месторождения ассоциированы с эмс-живетской вулканогенно-осадочной толщей, сложенной доминирующими кислыми вулканитами при незначительном участии базальтоидов (Вулканогенные …, 1978; Мохов, Викентьев, 1988; Starostin et al., 1989). Месторождения локализуются на множестве (до 8) литолого-стратиграфических уровнях (Щерба, 1983; Лапухов и др., 1986; Викентьев, Карманов, 1989; Ганженко и др., 2018); три из них главные (рис. 3). Нижний, эмсский уровень характерен для субширотной Лениногорской ВТС размером 25 × 5 км, вмещающей, кроме крупнейшего месторождения Риддер-Сокольного, также месторождения Ново-Лениногорское и Долинное. В средней части вулканогенно-осадочного разреза среди среднеэйфельских слоев, выполняющих узкую, протяженную (около 80 км, при ширине 2–8 км) Кедровско-Бутачихинскую ВТС, локализовано крупное месторождение Тишинское. Верхний уровень, отвечающий верхней части эфельского яруса, характерен для Листвяжной ВТС. Здесь среди алевролитов, перекрывающих горизонт вулканических пород риолитового состава, локализованы руды месторождений Шубинское и Чекмарь (Трофимов, 1981; Попов и др., 1995). Для значительной части месторождений Лениногорского района характерно присутствие барита в рудах и повышенные содержания золота и серебра.

Змеиногорский рудный район находится в краевой, северо-восточной части Рудно-Алтайской провинции. Район размером 20 × 100 км отвечает ВТС, сопряженной с Северо-Восточной зоной смятия. Для месторождений отмечается стратификация рудных залежей и их приуроченность к седиментационным и вулканическим циклам от эмса до франа включительно. Нижний, эмсский литолого-стратиграфический уровень включает барит-полиметаллические месторождения Зареченское, Змеиногорское, Петровское и другие. Оруденение локализуется в составе осадочной толщи, перекрытой кислыми вулканитами. Средний, эйфельский уровень представлен мелкими колчеданно-полиметаллическими месторождениями, в основном ассоциированными с алеврито-песчанистыми отложениями. Верхний, позднеживетско-раннефранский литолого-стратиграфический уровень характеризуется более значимым проявлением оруденения колчеданно-полиметаллического состава (месторождения Корбалихинское, Лазурское, Петровское и другие). Рудовмещающими являются терригенные отложения, которые слагают горизонты среди базальт-риолитовой серии и характеризуют периоды затухания активного вулканизма и развития поствулканической гидротермальной деятельности.

Рубцовский рудный район размером 30 × 60 км расположен на северо-западном фланге металлогенической провинции и отвечает Рубцовской ВТС, облегающей с северо-востока Алейское горст-антиклинальное поднятие. Рудовмещающий эмс-франский разрез сложен преимущественно терригенными и туфогенно-осадочными породами. Только на ранне-среднефранском уровне присутствует толща с доминированием кислых вулканогенных пород. Выявленные в районе 4 месторождения локализуются на двух стратиграфических уровнях. На нижнем уровне среднеживетская осадочная толща вмещает Таловское и Степное колчеданно-полиметаллические месторождения. На верхнем, нижне-среднефранском уровне присутствуют Рубцовское и Захаровское месторождения, не входившие в число изучавшийся нами. В Рубцовском районе, в отличие от других районов, отсутствует оруденение на нижнедевонском (эмсском) уровне.

Возраст месторождений

Прямые определения возраста гидротермальных рудных минералов, необходимые для датирования рудных процессов, для колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая пока отсутствуют. Представления об их возрасте сейчас базируются на косвенных датировках – детальных биостратиграфических (Дубатолов и др., 1980; Козлов, Дубатолов, 1994; Гутак и др., 2000), а также изотопных – для интрузивных и вулканических пород, с которыми ассоциирует рудная минерализация (Владимиров и др., 2001; Куйбида и др., 2009, 2013). В качестве геологической оценки возраста обсуждаемых месторождений приводится интервал 400–375 млн лет (Lobanov et al., 2014). Последний укладывается в диапазон значений 408–372 млн лет (с округлением до 1 млн лет), который, согласно современной цифровой шкале (Cohen et al., 2019), отвечает рудоносному участку разреза девонской вулканогенно-осадочной толщи. С этими интервалами значений в пределах погрешности совместимы недавно полученные U-Pb датировки по циркону трех образцов риолитов Рудного Алтая (391–378 млн лет) (Куйбида и др., 2019; Kuibida et al., 2020). Приведенные интервалы времени весьма широки (15–20 млн лет) и могут рассматриваться сейчас лишь в качестве грубой оценки, указывающей на ранне-среднедевонский возраст месторождений.

Результаты Re-Os датирования пирита из медно-колчеданного месторождения Карчига (тип Бесси), залегающего в Иртышской зоне смятия Рудного Алтая (Lobanov et al., 2014), с большой неопределенностью указали на неопротерозоский – раннепалеозойский (590–470 млн лет) возраст месторождений этого типа в Рудном Алтае. В рамках указанной работы было проведено 39Ar/40Ar (по биотиту) и U-Pb (по циркону) изучение, соответственно, вкрапленных руд и рудовмещающих амфиболитов этого месторождения. Часть датировок, полученных с помощью каждого из трех перечисленных методов, лежит в интервале 370–350 млн лет, который авторы цитируемой работы рассматривают в качестве оценки возраста регионального метаморфизма и отмечают его синхронность с образованием колчеданно-полиметаллических месторождений (близких типу Куроко) Рудного Алтая. Аналогичные оценки возраста метаморфизма ранее были сделаны по циркону в других террейнах восточного сегмента ЦАСП (Бибикова и др., 1992; Козаков и др., 2005). Однако наиболее надежным определением возраста метаморфизма в этой части ЦАСП, в том числе и для Рудно-Алтайского террейна, по-видимому, являются высокоточные U-Pb (ID-TIMS) датировки 374 ± 2–360 ± 5 млн лет, характеризующие поздний высокобарический эпизод метаморфизма как позднедевонское (фамен) событие (Козаков и др., 2005).

Определенный геохронологический аспект, как мы полагаем, несет в себе широко признанный факт узко-локального распределения колчеданно-полиметаллической минерализации Рудного Алтая в вертикальном разрезе пород нижнего-среднего девона, т.е. факт литолог-стратиграфического контроля оруденения (Овчинников, Баранов, 1973; Беспаев и др., 1997). Пользуясь цифровыми рубежами отделов и ярусов девонской системы (Cohen et al., 2019), нетрудно видеть весьма значительную разницу в возрасте месторождений, находящихся в пределах одного рудного района, т.е. в пределах единой ВТС. Так, в Лениногорском районе эта разница составляет около 23 млн лет, а в Змеиногорском районе она достигает 28 млн лет. Подобная длительность не свойственна процессам вулканизма и связанного с ними рудообразования, развивавшихся в рамках одной ВТС или даже целого вулканического района. Продолжительность циклов активной жизни вулканических районов в фанерозое составляет нескольких сотен тыс. лет (Чернышев и др., 2006). В отсутствии хотя бы единичных прямых датировок колчеданно-полиметаллической минерализации упомянутая виртуальная длительность формирования месторождений Рудного Алтая, строго говоря, не имеет однозначной интерпретации. Если такую продолжительность рудообразования считать реальной, то ее нужно отнести к числу существенных специфических особенностей Рудного Алтая. Однако вполне вероятно, что литологический контроль обусловлен не “полихронным” захоронением сингенетичной минерализации, образовавшейся в поверхностном слое морского осадка, как это наблюдается для “черных курильщиков”: причиной вертикального распределения минерализации и целых месторождений в Рудном Алтае могло быть эпигенетическое (по отношению к осадкам) проникновение рудоносного флюида в благоприятные для этого литофицированные слои эмс-раннефранской толщи.

Таким образом, все имеющиеся сейчас данные не являются прямыми датировками рудной минерализации и потому окончательно не решают проблему возраста колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая. Сложности этой задачи, которую предстоит решать в будущем, подчеркиваются неоднозначностью вышеупомянутых результатов Re-Os датирования пирита из месторождения Карчига, представляющего в Рудном Алтае другой – медно-колчеданный тип минерализации.

МЕТОД ВЫСОКОТОЧНОГО ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА СВИНЦА

Многоколлекторная масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (MC-ICP-MS), которая в последнее десятилетие стала новой методической основой современной изотопной геохимии свинца, как и для некоторых других элементов, обладает целым рядом достоинств. В совокупности они обеспечивают решение наиболее сложной проблемы высокоточного изотопного анализа – возможность корректирования результатов измерений на эффект приборной масс-дискриминации при обязательном условии проведения анализа из моноэлементных растворов. В случае анализа свинца коррекция осуществляется с помощью трасера – изотопного отношения 205Tl/203Tl, измеряемого в ходе анализа on line с изотопными отношениями свинца. Этот подход, предложенный в (Rehkämper, Halliday, 1998), реализован в конкретных методиках анализа, одна из которых разработана соавторами настоящей статьи в ИГЕМ РАН (Чернышев и др., 2007), с некоторыми изменениями применена уже во многих изотопно-свинцовых исследованиях, включая настоящую работу.

Изучение изотопного состава Pb методом MC-ICP-MS проводилось в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН (Москва). Отбор проб галенита осуществлялся при оптическом контроле как из тяжелых минеральных фракций в виде микрокристаллов, так и непосредственно из аншлифов с помощью твердосплавной иглы. Подготовка галенита для изотопного анализа сводилась к растворению отобранной микропробы массой 0.001–0.003 г в капле 10 M HNO3 и приготовлению рабочего раствора необходимой концентрации (3% HNO3). Непосредственно перед измерениями к рабочему раствору добавляли аликвоту стандартного раствора таллия. Лабораторная контаминация образца в ходе химической процедуры по данным холостых опытов не превышала 0.1 нг Pb.

Использовался 9-коллекторный масс-спектрометр типа MC-ICP-MS NEPTUNE (ThermoFinnigan, Германия) и методика, подробно описанная в работе (Чернышев и др., 2007). Анализировались растворы с концентрацией Pb 100–200 нг/г и концентрацией Tl 10–20 нг/г в режиме “мокрой плазмы”, что обеспечивало интенсивность ионных токов 208Pb+ 4–8 × 10–11 А и 205Tl+ – 0.6–1.0 × 10–11 А. Помимо пиков изотопов Pb (коллекторы H3, Н2, Н1 и L1) также проводилась регистрация ионных токов изотопов 205Tl+, 203Tl+ и 202Hg+ соответственно на коллекторах Ax, L2 и L3. По интенсивности пика 202Hg+ вводилась коррекция на интерференционное наложение ионов изотопа 204Hg на 204 массу. Изотопный анализ включал регистрацию 27 масс-спектров при времени интегрирования на пиках 8 с. Измерение “нуля” электрометрических усилителей и центровка пиков проводились через каждые три спектра. Обработка результатов измерений проводилась с помощью программного обеспечения масс-спектрометра NEPTUNE. Нормирование измеренных изотопных отношений свинца осуществлялось по опорному отношению 205Tl/203Tl = 2.3889 с использованием экспоненциального закона.

Правильность и точность конечных результатов контролировалась по данным параллельных анализов стандартного образца изотопного состава Pb SRM-981 и образцов галенита. Итоговая погрешность (±2SD) измерения отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb не превышала ±0.02%, а для отношений 208Pb/206Pb и 207Pb/206Pb составляла соответственно ±0.01 и ±0.005%.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты измерений изотопного состава Pb в галените (всего 61 образец) из 20 колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая представлены в таблице (табл. 1). Наряду с изотопными отношениями 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb в табл. 1 приведены величины 207Pb/206Pb и 208Pb/206Pb, которые в настоящей работе также используются при интерпретации свинцово-изотопных данных. Результаты статистической обработки полученных данных сведены в отдельную таблицу (табл. 2), в которой приводятся средние значения изотопных отношений, величины их среднеквадратичного разброса и коэффициента вариации (νi/204, %)11 для рудных районов и для отдельных рудных месторождений, которые наиболее детально (от 6 до 17 образцов для каждого месторождения) представлены в изучавшейся коллекции. Это – крупные и суперкрупные месторождения Зыряновское, Риддер-Сокольное, Тишинское и Ново-Лениногорское.

Таблица 1.

Изотопный состав свинца галенита в рудах колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая** (Россия, Казахстан)

| № | Образец | Место-рождение*** | 206Pb/ 204Pb | 207Pb/ 204Pb | 208Pb/ 204Pb | 207Pb/ 206Pb | 208Pb/ 206Pb | Tм млн лет |

Эволюционные параметры источника по модели Стейси–Крамерса Tм μ2 ω2 Th/U | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Зыряновский рудный район | |||||||||||

| 1 | 24-6 | Зыряновское 49°44′ С 84°17′ В |

17.7204 | 15.5028 | 37.6229 | 0.87486 | 2.12314 | 489 | 9.43 | 36.2 | 3.84 |

| 2 | 25-1* | То же | 17.7204 | 15.5032 | 37.6255 | 0.87488 | 2.12329 | 489 | 9.43 | 36.2 | 3.84 |

| 3 | 26-3 | То же | 17.7234 | 15.5060 | 37.6316 | 0.87489 | 2.12327 | 493 | 9.44 | 36.3 | 3.85 |

| 4 | 24/3а | То же | 17.7234 | 15.5047 | 37.6300 | 0.87482 | 2.12318 | 490 | 9.44 | 36.3 | 3.84 |

| 5 | 27/3б* | То же | 17.7329 | 15.5063 | 37.6347 | 0.87444 | 2.12231 | 487 | 9.44 | 36.3 | 3.85 |

| 6 | 122б* | То же | 17.7294 | 15.5011 | 37.6222 | 0.87432 | 2.12202 | 482 | 9.43 | 36.2 | 3.84 |

| Лениногорский рудный район | |||||||||||

| 7 | П-122-3 | Риддер-Сокольное, 50°20′ С 83°30′ В |

17.8188 | 15.5175 | 37.6490 | 0.87085 | 2.11288 | 442 | 9.47 | 35.9 | 3.79 |

| 8 | П-323 | То же | 17.8150 | 15.5154 | 37.6607 | 0.87092 | 2.11399 | 441 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 9 | 2ЮЗ-350 | То же | 17.8232 | 15.5171 | 37.6668 | 0.87061 | 2.11336 | 438 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 10 | 3ЮЗ-223 | То же | 17.8212 | 15.5161 | 37.6617 | 0.87065 | 2.11331 | 438 | 9.46 | 35.9 | 3.80 |

| 11 | Р-С- (1) | То же | 17.8219 | 15.5172 | 37.6671 | 0.87068 | 2.11353 | 439 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 12 | Р-С- (2) | То же | 17.8132 | 15.5151 | 37.6598 | 0.87099 | 2.11415 | 442 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 13 | Р-С- (3) | То же | 17.8204 | 15.5170 | 37.6643 | 0.87074 | 2.11355 | 440 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 14 | Р-С-302.3 | То же | 17.8176 | 15.5166 | 37.6650 | 0.87086 | 2.11392 | 442 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 15 | Р-С-286.7а | То же | 17.8176 | 15.5169 | 37.6656 | 0.87087 | 2.11395 | 442 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 16 | А-8 | То же | 17.8225 | 15.5178 | 37.6698 | 0.87069 | 2.11361 | 440 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 17 | Л-11 (8/9) | То же | 17.8175 | 15.5174 | 37.6660 | 0.87091 | 2.11399 | 443 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 18 | П-309 | То же | 17.8182 | 15.5186 | 37.6675 | 0.87094 | 2.11399 | 445 | 9.47 | 36.0 | 3.81 |

| 19 | П-331 | То же | 17.8147 | 15.5177 | 37.6633 | 0.87106 | 2.11417 | 446 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 20 | 3ЮЗ-280 (сф) | То же | 17.8241 | 15.5189 | 37.6706 | 0.87067 | 2.11346 | 441 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 21 | Б-026(хп) | То же | 17.8254 | 15.5194 | 37.6750 | 0.87063 | 2.11356 | 441 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 22 | Б-072(сф) | То же | 17.8249 | 15.5170 | 37.6675 | 0.87052 | 2.11320 | 437 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 23 | Б-108(хп) | То же | 17.8198 | 15.5130 | 37.6520 | 0.87055 | 2.11293 | 432 | 9.45 | 35.8 | 3.79 |

| 24 | 9-7-24 | Тишинское, 50°16′ С 83°20′ В |

17.8233 | 15.5207 | 37.6801 | 0.87081 | 2.11409 | 445 | 9.48 | 36.1 | 3.81 |

| 25 | 10-7-3 | То же | 17.8175 | 15.5160 | 37.6624 | 0.87083 | 2.11379 | 440 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 26 | С-100-6 | То же | 17.8175 | 15.5158 | 37.6633 | 0.87082 | 2.11384 | 440 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 27 | Т-1 | То же | 17.8206 | 15.5162 | 37.6664 | 0.87069 | 2.11364 | 438 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 28 | Т-2 | То же | 17.8193 | 15.5154 | 37.6606 | 0.87071 | 2.11347 | 438 | 9.46 | 35.9 | 3.80 |

| 29 | Т-210 | То же | 17.8188 | 15.5155 | 37.6596 | 0.87074 | 2.11348 | 438 | 9.46 | 35.9 | 3.80 |

| 30 | ТИ-1 | То же | 17.8208 | 15.5153 | 37.6634 | 0.87063 | 2.11345 | 436 | 9.46 | 35.9 | 3.80 |

| 31 | ТИ-5а | То же | 17.8193 | 15.5159 | 37.6653 | 0.87074 | 2.11386 | 439 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 32 | Т-102.5 | То же | 17.8200 | 15.5180 | 37.6676 | 0.87082 | 2.11378 | 443 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 33 | Т-110 | То же | 17.8190 | 15.5146 | 37.6646 | 0.87068 | 2.11373 | 436 | 9.45 | 35.9 | 3.80 |

| 34 | 11-7а-11 | То же | 17.8199 | 15.5169 | 37.6665 | 0.87076 | 2.11373 | 440 | 9.46 | 36.0 | 3.80 |

| 35 | С-92-1 | То же | 17.8237 | 15.5155 | 37.6611 | 0.87050 | 2.11298 | 438 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 36 | Шу-1 | Шубинское 50°23′29″ С 83°40′34″ В |

17.8029 | 15.5092 | 37.6428 | 0.87116 | 2.11442 | 438 | 9.43 | 35.8 | 3.80 |

| 37 | Ч-39/32 | Чекмарь 50°39′7″ С 83°37′12″ В |

17.8232 | 15.5128 | 37.6566 | 0.87037 | 2.11279 | 429 | 9.44 | 35.8 | 3.79 |

| 38 | Д-25/4/548 | Долинное 50°20′14″ С 83°43′26″ В |

17.8195 | 15.5173 | 37.6674 | 0.87080 | 2.11383 | 441 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 39 | 1606б/108 | Ново-Лениногорское 50°15′57″ С 83°40′31″ В |

17.8305 | 15.5170 | 37.6630 | 0.87025 | 2.11228 | 432 | 9.46 | 35.9 | 3.79 |

| 40 | 1610/941.5 | То же | 17.8307 | 15.5172 | 37.6656 | 0.87025 | 2.11240 | 433 | 9.46 | 35.9 | 3.79 |

| 41 | 1610/1053-1 | То же | 17.8214 | 15.5177 | 37.6690 | 0.87073 | 2.11369 | 441 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 42 | 1610/1053-2 | То же | 17.8166 | 15.5172 | 37.6641 | 0.87094 | 2.11399 | 444 | 9.47 | 36.0 | 3.80 |

| 43 | 1608/898.4 | То же | 17.8307 | 15.5160 | 37.6621 | 0.87018 | 2.11221 | 430 | 9.46 | 35.9 | 3.79 |

| 44 | 1743а/775(1) | То же | 17.8336 | 15.5168 | 37.6707 | 0.87009 | 2.11234 | 430 | 9.46 | 35.9 | 3.80 |

| Рудопроявления в вост. части Лениногорского рудного района | |||||||||||

| 45 | Ер-1 | Ермолаевское 50°36′30″ С 83°39′29″ В |

17.8252 | 15.5134 | 37.6581 | 0.87031 | 2.11263 | 429 | 9.45 | 35.8 | 3.79 |

| 46 | В-И (1) | Выше-Ивановское 50°12′23″ С 84°2′58″ В |

17.7885 | 15.5091 | 37.6459 | 0.87186 | 2.11631 | 449 | 9.44 | 36.0 | 3.81 |

| Змеиногорский рудный район | |||||||||||

| 47 | ЗМ-2 | Змеиногорское 51°9′18″ С 82°11′17″ В |

17.8266 | 15.5219 | 37.6811 | 0.87072 | 2.11376 | 445 | 9.48 | 36.1 | 3.81 |

| 48 | Зареч-е 3-4 | Заречное 51°10′9″ С 82°7′10″ В |

17.8357 | 15.5215 | 37.6929 | 0.87025 | 2.11334 | 438 | 9.48 | 36.1 | 3.81 |

| 49 | 6зб/542.3 | Петровское 51°10′13″ С 82°8′17″ В |

17.8174 | 15.5198 | 37.6752 | 0.87105 | 2.11452 | 448 | 9.48 | 36.1 | 3.81 |

| 50 | 4зб/505.6 | То же | 17.8110 | 15.5186 | 37.6690 | 0.87129 | 2.11493 | 451 | 9.47 | 36.1 | 3.81 |

| 51 | СН-5 | Семеновское 51°2′24″ С 82°21′19″ В |

17.8596 | 15.5226 | 37.6915 | 0.86915 | 2.11043 | 421 | 9.48 | 35.9 | 3.79 |

| 52 | ЛК-3 | Лазурское 51°5′34″ С 82°23′36″ В |

17.8840 | 15.5228 | 37.7149 | 0.86797 | 2.10886 | 403 | 9.47 | 35.9 | 3.79 |

| 53 | 485к/618 | Корбалихинское 51°12′11″ С 82°11′52″ В |

17.8633 | 15.5209 | 37.7020 | 0.86887 | 2.11058 | 415 | 9.47 | 35.9 | 3.79 |

| 54 | 23вк/498.1 | Зайцевское 51°6′12″ С 82°11′4″ В |

17.8396 | 15.5214 | 37.6905 | 0.87005 | 2.11274 | 434 | 9.48 | 36.1 | 3.80 |

| 55 | 24вк/276.9 | То же | 17.8406 | 15.5230 | 37.6903 | 0.87009 | 2.11261 | 437 | 9.49 | 36.1 | 3.80 |

| 56 | 29зб/394 | Привет 51°10′59″ С 82°19′44″ В |

17.8491 | 15.5245 | 37.7077 | 0.86976 | 2.11258 | 433 | 9.49 | 36.1 | 3.81 |

| 57 | 19вк/376.5 | Комиссаровское 51°7′18″ С 82°18′13″ В |

17.8639 | 15.5218 | 37.6951 | 0.86889 | 2.11013 | 416 | 9.47 | 35.9 | 3.79 |

| Рубцовский рудный район | |||||||||||

| 58 | Тал-418/610.3 | Таловское 51°25′59″ С 81°55′В |

17.9034 | 15.5297 | 37.7220 | 0.86742 | 2.10697 | 402 | 9.50 | 35.9 | 3.78 |

| 59 | С-106 | Степное 51°23′45″ С 81°59′34″ В |

17.8950 | 15.5263 | 37.7200 | 0.86763 | 2.10785 | 402 | 9.48 | 35.9 | 3.78 |

| 60 | С-8в | То же | 17.9008 | 15.5292 | 37.7280 | 0.86751 | 2.10762 | 403 | 9.50 | 36.0 | 3.79 |

| 61 | С-150/6 | То же | 17.8955 | 15.5278 | 37.7237 | 0.86769 | 2.10800 | 404 | 9.49 | 35.9 | 3.79 |

Таблица 2.

Средние значения и коэффициенты вариации* изотопного состава Pb галенита в рудных районах и отдельных колчеданно-полиметаллических месторождениях Рудного Алтая (Россия, Казахстан)

| Для всех месторождений | |||

|---|---|---|---|

| 206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb | |

| Среднее значение | 17.820 | 15.517 | 37.669 |

| Минимальное | 17.7204 | 15.5011 | 37.6222 |

| Максимальное | 17.9034 | 15.5297 | 37.728 |

| SD | 0.0393 | 0.0058 | 0.0236 |

| νi/204, % | 0.221 | 0.038 | 0.063 |

| Зыряновский рудный район | |||

| Среднее значение | 17.725 | 15.504 | 37.628 |

| SD | 0.00508 | 0.00201 | 0.00505 |

| νi/204, % | 0.029 | 0.013 | 0.013 |

| Лениногорский рудный район | |||

| Среднее значение | 17.820 | 15.516 | 37.663 |

| SD | 0.00736 | 0.00227 | 0.00711 |

| νi/204, % | 0.041 | 0.015 | 0.019 |

| Змеиногорский рудный район | |||

| Среднее значение | 17.845 | 15.522 | 37.692 |

| SD | 0.0220 | 0.0016 | 0.0135 |

| νi/204, % | 0.123 | 0.010 | 0.036 |

| Рубцовский рудный район | |||

| Среднее значение | 17.899 | 15.528 | 37.723 |

| SD | 0.004 | 0.002 | 0.003 |

| νi/204, % | 0.023 | 0.010 | 0.009 |

| Месторождение Зыряновское | |||

| Среднее значение | 17.725 | 15.504 | 37.628 |

| SD | 0.00508 | 0.00201 | 0.00505 |

| νi/204, % | 0.029 | 0.013 | 0.013 |

| Месторождение Риддер-Сокольное | |||

| Среднее значение | 17.820 | 15.517 | 37.664 |

| SD | 0.0038 | 0.0017 | 0.0055 |

| νi/204, % | 0.021 | 0.011 | 0.015 |

| Месторождение Тишинское | |||

| Среднее значение | 17.820 | 15.516 | 37.665 |

| SD | 0.0019 | 0.0016 | 0.0056 |

| νi/204, % | 0.011 | 0.010 | 0.015 |

| Месторождение Ново-Лениногорское | |||

| Среднее значение | 17.827 | 15.517 | 37.666 |

| SD | 0.007 | 0.001 | 0.003 |

| νi/204, % | 0.037 | 0.006 | 0.009 |

* ${\text{SD}} = \sqrt {\frac{{\sum {{{{\text{(}}{{{\text{{\rm X}}}}_{{\text{i}}}} - {{\bar {{\rm X}})}}}}^{{\text{2}}}}}}{{{\text{N}} - {\text{1}}}}} $ – cреднеквадратичный разброс единичного значения в серии образцов, где: Xi, $\overline {\rm X} $ – индивидуальные и средние значения изотопных отношений в серии образцов, N – количество образцов; νi/204, % – то же, выраженное в %.

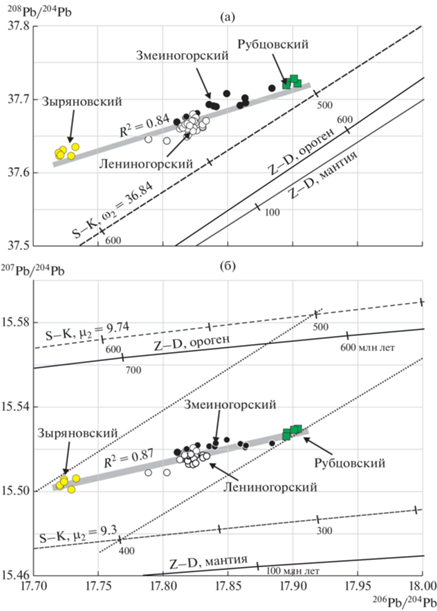

На Pb-Pb изотопных диаграммах (рис. 5, 6) размеры символов точек, отображающих величины изотопных отношений, примерно соответствуют и во всяком случае не меньше аналитической погрешности соответствующих изотопных отношений. Пояснения, касающиеся оценки точности величин всех используемых изотопных отношений даны в разделе 4 (Метод…), а также в примечаниях к табл. 1.

Рис. 5.

Изотопные диаграммы 206Pb/204Pb – 208Pb/204Pb (а) и 206Pb/204Pb – 207Pb/204Pb (б) с результатами измерений изотопного состава свинца галенита колчеданно-полиметаллических месторождений Зыряновского, Лениногорского, Змеиногорского и Рубцовского рудных районов Рудного Алтая. Размеры символов примерно соответствуют аналитической погрешности (±0.02%) отображаемых изотопных отношений. На диаграммы пунктирными линиями нанесены эволюционные кривые модели (S–K) Стейси–Крамерса (1975), сплошными линиями – эволюционные кривые модели плюмботектоники (Z–D) Зартмана–Доу (1981), точечными линиями – Pb-Pb изохроны.

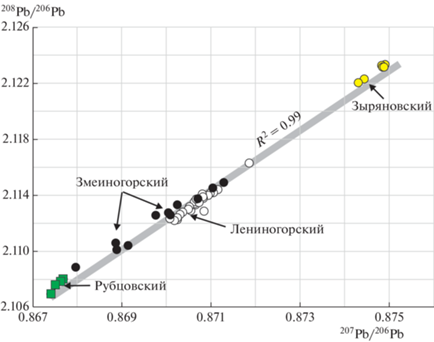

Рис. 6.

Изотопная диаграмма 207Pb/206Pb–208Pb/206Pb с результатами измерений изотопного состава свинца галенита колчеданно-полиметаллических месторождений Зыряновского, Лениногорского, Змеиногорского и Рубцовского рудных районов Рудного Алтая. Размеры символов по обеим осям графика примерно соответствуют аналитическим погрешностям отображаемых изотопных отношений, соответственно ±0.005 и ±0.010%.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В Рудно-Алтайской провинции в целом величины изотопных отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb варьируют в пределах 17.9034–17.7204, 15.5297–15.5011 и 37.7280–37.6222, соответственно. В относительном выражении ширина этих диапазонов вариаций составляет 1.0, 0.18 и 0.28% и, соответственно, в 50, 10 и 15 раз превышает аналитическую погрешность.

По наиболее вариативному изотопному отношению 206Pb/204Pb максимально (на 0.98%) различаются средние значения, характеризующие Рубцовский (17.899) и Зыряновский (17.725) районы, а минимально (на 0.14%) по этому показателю различаются Змеиногорский (17.845) и Лениногорский (17.820) районы. По изотопным отношениям 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb масштаб “районных” различий средних значений ожидаемо в несколько раз меньше и находится в пределах 0.15–0.04% для отношений 207Pb/204Pb и 0.25–0.08% для 208Pb/204Pb.

Полученные данные характеризуют степень гомогенности – гетерогенности изотопного состава Pb колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая в трех масштабах: 1) рудная провинция в целом; 2) отдельные рудные районы; 3) отдельные месторождения.

1) В Рудно-Алтайской рудной провинции в целом, как уже отмечено выше, выраженная в процентах ширина интервалов вариаций изотопных отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb соответственно составляет 1.0, 0.18 и 0.28%. При этом коэффициенты вариации νi/204 для совокупности значений изотопных отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb, измеренных в 61 образце галенита, соответственно равны 0.22, 0.038 и 0.063%.

2) Степень гомогенности изотопного состава Pb в пределах отдельных рудных районов оценена по данным анализов совокупности образцов галенита из месторождений, локализованных в пределах конкретных рудных районов. Средние значения νi/204 по четырем районам (табл. 2) составляют 0.054% для 206Pb/204Pb, 0.012% для 207Pb/204Pb и 0.019% для 208Pb/204Pb.

3) Оценка степени гомогенности изотопного состава Pb в масштабе отдельных месторождений базируется на данных изучения образцов галенита по четырем крупным и суперкрупным месторождениям Зыряновское (6 образцов), Риддер-Сокольное (17), Тишинское (12) и Ново-Лениногорское (6) (табл. 2). Среднее по ним значение коэффициентов вариации νi/204 для различных изотопных отношений составляет ν206/204 = 0.025%, ν207/204 = 0.010% и ν208/204 = 0.013%. С этими значениями νi/204 вполне согласуются более грубые оценки масштаба вариаций νi/204 ≤ 0.02%, полученные по данным изучения трех других, небольших по запасам металлов месторождений – Степное, Петровское и Зайцевское, для которых было проанализировано по 2–3 образца галенита.

При рассмотрении результатов изучения изотопного состава Pb месторождений Рудного Алтая прежде всего обращает на себя внимание узкий диапазон вариаций изотопных отношений 206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb и 208Pb/204Pb (соответственно ν206/204 = 0.22%, ν207/204 = 0.038% и ν208/204 = = 0.063%) в рудной провинции в целом, который сочетается с еще более гомогенным составом, наблюдаемым внутри входящих в состав провинции рудных районов (ν206/204 = 0.054%, ν207/204 = 0.012% и ν208/204 = 0.020%) и локализованных в них конкретных колчеданно-полиметаллических месторождениях (ν206/204 = 0.025%, ν207/204 = 0.010% и ν208/204 = 0.013%). Вариации изотопного состава Pb внутри рудных районов и конкретных месторождений в большинстве случаев соответствуют масштабу аналитической погрешности 0.02% или находятся ниже этого уровня.

Число регионов, близких к Рудному Алтаю в отношении гомогенности изотопного состава рудного свинца, невелико, что отчасти объяснимо пока еще ограниченным количеством детальных свинцово-изотопных исследований, проведенных на основе высокоточного изотопного анализа. К исследованным регионам относится Sn-Pb-Zn-рудная провинция Южного Сихотэ-Алиня позднемезозойского возраста, в которой общий диапазон изотопного состава Pb (0.8% для отношения 206Pb/204Pb, 0.3% для 207Pb/204Pb и 0.5% для 208Pb/204Pb) близок к означенному выше на Рудном Алтае. Одновременно с этим внутри отдельных рудных районов и месторождений Южного Сихоте-Алиня наблюдается гомогенный изотопный состав Pb, определяемый для всех трех изотопных отношений коэффициентами вариации νi/204, характерными и для Рудного Алтая. Наиболее высока степень изотопной гомогенности свинца в крупных касситерит-сульфидных месторождениях Арсеньевское и Южное (Chugaev et al., 2020). Помимо Южного Сихотэ-Алиня Рудный Алтай принципиально аналогичен распределению изотопного состава свинца, зафиксированному в еще одной известной рудной провинции – Кураминском регионе Западного Тянь-Шаня, содержащем крупномасштабную Au-Ag и Pb-Zn-рудную минерализацию.

Ближайший металлогенический аналог Рудного Алтая – Уральская колчеданная провинция обладает значительно более широким по сравнению с Рудным Алтаем размахом значений изотопного состава рудного Pb (Чернышев и др., 2008). В Уральской провинции этот размах в 2–8 раз для разных изотопных отношений шире, чем на Рудном Алтае (рис. 5), причем данная оценка относится как к провинциям в целом, так и к сравнению масштаба различий изотопного состава Pb между конкретными месторождениями и целыми районами (зонами) внутри рассматриваемых двух рудных провинций. Что касается степени гомогенности изотопного состава Pb, то внутри уральских месторождений она также заметно ниже, чем в месторождениях Рудного Алтая. В то же время некоторые крупнейшие уральские месторождения – Гайское и Сафьяновское по всем трем изотопным отношениям обладают характеристиками νi/204, близкими или аналогичными таковым в Рудном Алтае.

Сформированные в металлогенические эпохи фанерозоя рудные провинции и составляющие их месторождения, в которых, согласно рассмотренным критериям, проявлена региональная и локальная гомогенность изотопного состава Pb, разнообразны по таким параметрам как тектоническое положение, возраст, минеральный состав, масштаб минерализации и некоторые другие. Общим важнейшим признаком (параметром) изотопно-гомогенных месторождений является их связь с магматизмом. Что касается Рудного Алтая, то определяющая роль ранне-среднедевонского магматизма в рудогенезе колчеданно-полиметаллических месторождений сейчас не вызывает больших сомнений, хотя, глубинная, магматическая поставка рудного вещества колчеданных месторождений поддерживается не всеми (Козлов, 2015; Simonov et al., 2010; Vikentyev et al., 2013). Особенно дискуссионными остаются вопросы, связанные как с геодинамическими условиями, так и источниками расплавов рудообразующего магматизма.

Выводы, вытекающие из обсуждавшихся выше особенностей распределения изотопного состава Pb в месторождениях Рудного Алтая, состоят в следующем. (1) В девонское время, во всяком случае в период формирования колчеданно-полиметаллических месторождений, в Рудно-Алтайском террейне существовал обширный, регионального масштаба, глубинный, гомогенный в химическом (U, Th, Pb) и изотопном (Pb) отношении резервуар – источник магм и металлоносных флюидов. (2) Диапазон изотопного состава Pb в колчеданно-полиметаллических месторождениях Рудного Алтая (отметим, небольшой для крупной рудной провинции), практически определяется различиями значений изотопных отношений, характерных для отдельно взятых рудных районов и соответствующих им ВТС. Возможные причины этих различий обсуждаются ниже. (3) В пределах рудных районов процессы образования и преобразования конкретных месторождений (движение металлоносных растворов, рудоотложение, метаморфизм руд) не сопровождались сколько-нибудь существенными сдвигами исходного, характерного для каждого района, изотопного состава свинца, что и обеспечило униформность изотопного состава в месторождениях внутри каждого рудного района.

Выявленная с помощью высокоточного изотопного анализа гомогенность изотопного состава свинца внутри колчеданно-полиметаллических месторождений и в пределах целых рудных районов Рудно-Алтайской провинции может служить основой для некоторых оценок длительности процессов рудогенеза. Среди изученных в настоящей работе наиболее подходящими для таких оценок являются колчеданно-полиметаллические месторождения Лениногорского района, отличающиеся высокой степенью гомогенности изотопного состава свинца. Среди них – два суперкрупных месторождения (Риддер-Сокольное и Тишинское) и одно крупное Ново-Лениногорское, локализованные на разных стратиграфических уровнях девонского разреза Рудно-Алтайской провинции: в породах эмсского яруса (Риддер-Сокольное и Ново-Лениногорское) и средней части эйфельского яруса (Тишинское месторождение) (рис. 3). Цифровые границы подразделений девонской системы (Cohen et al., 2019) позволяют оценить выраженную в млн лет разницу в “стратиграфическом” возрасте трех упомянутых месторождений. Месторождение Риддер-Сокольное оказывается древнее месторождения Тишинское примерно на 20 млн лет и древнее месторождения Ново-Лениногорское соответственно на 10 млн лет. Для всех трех месторождений в настоящей работе получены наиболее представительные Pb-Pb изотопные данные, исключающие случайный характер вычисленных средних значений изотопных отношений и обеспечивающие их высокую точность. Оптимальным для использования в последующих расчетах и оценках является отношение 206Pb/204Pb, средние значения которого в рассматриваемых месторождениях совпадают в пределах односигмового (±1SD) разброса: Риддер-Сокольное – 17.820 ± ± 0.004, Тишинское – 17.820 ± 0.002, Ново-Лениногорское – 17.827 ± 0.007 (табл. 2).

Используя разницу “стратиграфических” возрастов, с помощью уравнения, определяющего накопление радиогенного изотопа свинца, мы рассчитали величину ∆(206Pb/204Pb)∆t, которая представляет прирост величины изотопного отношения 206Pb/204Pb в U-Pb системе источника за время между событиями, имеющими возраст t1 и t2. Величина ∆t = t1 – t2 – разница “стратиграфического” возраста месторождения Риддер-Сокольное (t1) и более “молодых” месторождений (t2), в одном случае месторождения Тишинское, а в другом – Ново-Лениногорское. Как показывают расчеты, через 10 млн лет, прошедшие с момента, когда образовалось месторождение Риддер-Сокольное, а величина отношения 206Pb/204Pb в галените “застыла” на уровне 17.820, отношение 206Pb/204Pb в рудоносном источнике, едином для месторождений Лениногорского рудного района, возросло на величину 0.015, а еще через 10 млн лет – на величину 0.030. При расчетах принимались значения 238U/204Pb отношения в источнике, оцененные из модели Стейси-Крамерса для месторождений Рудного Алтая. Таким образом, в моменты образования месторождений Ново-Лениногорское и Тишинское величина отношения 206Pb/204Pb должна была бы зафиксироваться (“застыть”) соответственно на уровнях 17.842 и 17.850. Весьма значительное (до 0.17%) несоответствие этих расчетных данных и фактического, весьма гомогенного изотопного состава свинца в месторождениях одного рудного района – факт, который ограничивает предположения или взгляды о длительном развитии колчеданного рудогенеза в отдельных районах Рудного Алтая и в провинции в целом. Решая обратную задачу (оценка интервала ∆t, соответствующего определенному сдвигу величины отношения 206Pb/204Pb), можно показать, что, например, рассматриваемые месторождения Лениногорского рудного района сформировались в течение отрезка времени не более 2 млн лет.

Полученные свинцово-изотопные данные позволяют оценить эволюционные характеристики свинца этого гомогенного источника. На диаграмме в координатах 206Pb/204Pb–207Pb/204Pb (рис. 5б) точки изотопных составов свинца галенита изученных месторождений Рудного Алтая занимают линейно вытянутую область, которая лежит значительно ниже средней эволюционной кривой, определяемой моделью Стейси–Крамерса (1975), и ниже близкой к ней линии орогена по модели Зартмана–Доу (1981). Положение этой области изотопных составов свинца на диаграмме отвечает по модели Стейси–Крамерса узкому диапазону значений параметра µ2 = 9.50–9.43, которые заметно выше величины µ2 = 9.2, характеризующей согласно изотопно-геодинамическим моделям астеносферную мантию (Zartman, Doe, 1981; Zindler, Hart, 1986; Kramers, Tolstikhin, 1997).

Другой эволюционный параметр источника свинца месторождений Рудного Алтая – модельный (по S-K) 207Pb–206Pb возраст (Тм) лежит в широком диапазоне значений 493–402 млн лет, которые систематически древнее эмс-франского возраста колчеданно-полиметаллических месторождений. Для разных районов Рудного Алтая эти различия составляет примерно от 200 до 30 млн лет; они максимально проявлены в рудном свинце Зыряновского района и минимально в свинце Рубцовского района. Для Рудного Алтая, в целом, такое соотношение модельного Тм возраста источника свинца и возраста процесса его минерализации, т.е. возраста рудогенеза, может интерпретироваться как свидетельство того, что процессу минерализации свинца, который геологически синхронен моменту отделения свинца от U–Th–Pb системы источника, предшествовала длительная, не менее 200 млн лет, изотопная эволюция свинца в резервуаре с отношением U/Pb, пониженным относительно значений µ2 = 9.55–9.48.

Изотопные характеристики рудного свинца в колчеданно-полиметаллических месторождениях Рудного Алтая не содержат прямых, не искаженных изотопных “меток” мантийного (астеносферного) происхождения. В этом отношении наблюдается существенное отличие изотопных характеристик от таковых в колчеданных месторождениях Урала (Чернышев и др., 2008). Значения отношений 206Pb/204Pb и 207Pb/204Pb и определяемые ими значения параметра µ2 свинца Рудного Алтая совпадают только с небольшой, средней частью широкого спектра значений µ2 (9.83–9.28) в колчеданных месторождениях Урала (рис. 5), которая представлена на Урале группой месторождений Магнитогорской зоны, залегающих в относительно примитивных по составу и неполно дифференцированных вулканитах (Амплиева и др., 2008; Викентьев и др., 2000б; Карпухина и др., 2013; Серавкин, 2013). Среди ранее изучавшихся нами колчеданных месторождений Урала, свинец только двух месторождений Сан-Донато и Кабан, локализованных в Тагильской зоне, обладает значениями µ2 = 9.30–9.27, т.е. более низкими, чем обладают все без исключения колчеданные месторождения Урала и Рудного Алтая. Породы рудообразующих толщ этих двух месторождений Урала являются производными толеитовой магмы, близкой по характеристикам к базальтам срединно-океанических обстановок (Викентьев и др., 2000а), и отвечают ранней стадии развития островных океанических дуг (Викентьев, 2004; Косарев и др., 2021). При интерпретации Pb-Pb данных в пользу мантийного происхождения этих двух месторождений Урала нужно отметить тот факт, что точки их изотопных составов Pb образуют линейный тренд, проходящий через точку изотопного состава деплетированной мантии типа DMM-A. Подобными метками свинец месторождений Рудного Алтая не обладает, и по ряду показателей (пониженное значение U/Pb, средние µ2, удревненные Тм) в качестве его вероятного источника может рассматриваться подкоровая литосферная мантия, которая может включать рециклированное вещество пород океанической коры. Еще один аргумент в пользу такой интерпретации дает анализ данных в системе 206Pb/204Pb–208Pb/204Pb.

В системе координат 206Pb/204Pb–208Pb/204Pb, так же как и в системе 206Pb/204Pb–207Pb/204Pb, точки изотопных составов образуют линейный тренд. Тренд точек находится выше средних эволюционных кривых по моделям S–K и Z–D, будучи значительно смещен в сторону линии эволюции свинца в нижней коре по модели Z–D (рис. 5а, 5б).

Положение точек в этой системе координат, определяемое по модели S–K параметрами ω2 и Th/U со значениями 36.3–35.9 и 3.85–3.78, соответственно, указывает на еще одну особенность источника свинца месторождений Рудного Алтая, которая заключается в деплетированности источника ураном относительно тория. Геохимическая фракционированность такого типа (Kramers, Tolstikhin, 1997), свойственна породам, которые прошли стадию рециклинга (преобразования) при P-T-условиях нижней коры, обеспечивших частичную потерю урана. Данные высокоточного изучения Pb-Pb изотопной систематики, в данном случае для месторождений Рудного Алтая, и последующий модельный расчет Th/U отношения показывают, что в источнике Pb дефицит U в отношении Th на фоне среднего значения 3.78 хорошо заметен. Этот дефицит минимален в источнике месторождений Рубцовского рудного района (Th/U = 3.78) и максимален для Зыряновского района (Th/U = 3.85).

Отметим далее исключительно высокую для Pb-Pb изотопно-геохимических данных степень линейной корреляции (R2 = 0.99) точек изотопных составов Pb в координатах 207Pb/206Pb–208Pb/206Pb (рис. 6). Эта корреляция формально является следствием подобия отмеченных выше распределений точек изотопных составов вдоль трендов (рис. 5а, 5б), а геологический (геохимический) смысл корреляции определяется тем, что оба изотопных отношения 207Pb/206Pb и 208Pb/206Pb контролируют присутствие в месторождениях Рудного Алтая свинца, происходящего из одного и того же источника, а именно, источника, деплетированного ураном. Отношение 207Pb/206Pb контролирует его вклад посредством модельного эволюционного параметра U/Pb (или µ2), а отношение 208Pb/206Pb – посредством параметра Th/U. В обоих случаях таким региональным источником предположительно является литосферная мантия.

Линейный тренд точек изотопных составов свинца в координатах 206Pb/204Pb–207Pb/204Pb, которым задается размах значений параметра Тм почти в 100 млн лет, не является вторичной изохроной22, поскольку тангенс угла наклона тренда (tg = = 0.139), определяющий возраст источника свинца около 2.0 млрд лет, не согласуется с тем обстоятельством, что породы такого возраста в пределах террейна Рудного Алтая не установлены. Среди суммированных в работе (Куйбида, 2019) данных, которые противоречат присутствию в Рудном Алтае фрагментов докембрийского фундамента, помимо геологических и палеонтологических наблюдений, нужно отметить Sm-Nd изотопные данные (Крук и др., 1999), а именно, положительные величины εNd (T) для риолитов и относительно молодые (<1 млрд лет) значения модельного TDM возраста.

Эти же данные поддерживают базирующийся на рассмотренных выше результатах изучения изотопного состава рудного свинца вывод о том, что литосферная мантия, как гомогенный, обширный по масштабу региональный источник вещества колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая, была относительно молодой, новообразованной скорее всего в раннепалеозойское время.

При интерпретации обсуждаемого линейного тренда точек изотопного состава рудного свинца, вызванного небольшими его вариациями (рис. 5), можно рассматривать две возможные причины. 1) Тренд является линией смешения свинца источника и свинца – контаминанта, захваченного восходящими магмами и рудоносными флюидами из пород складчатого комплекса и осадочного чехла Рудно-Алтайского террейна. 2) Тренд является следствием изотопной (Pb-Pb) и химической (U-Th-Pb) гетерогенности источника.

Вдоль тренда отчетливо проявлена группировка точек изотопных составов Pb в соответствии с принадлежностью к четырем конкретным рудным районам Рудного Алтая. При этом крайнюю нижнюю-левую позицию на тренде занимают точки, отвечающие Зыряновскому району, представленному в настоящей работе свинцово-изотопными данными по месторождению Зыряновское – одному из крупнейших в провинции. Наименее радиогенный изотопный состав свинца Зыряновского района (месторождения) по содержаниям всех трех изотопов 206Pb, 207Pb и 208Pb и определяемые ими значения эволюционных параметров источника свинца (µ2, ω2, Тм, Th/U) позволяют рассматривать рудный свинец этого района по сравнению с другими районами как наиболее близкий по составу к свинцу источника, которым, как мы предполагаем, были деплетированные ураном породы подкоровой литосферной мантии.

Принимая такую концепцию, вернемся к интерпретации небольших различий изотопного состава свинца в месторождениях Рудного Алтая, определивших региональный тренд изотопного состава.

Контаминация свинца регионального металлоносного источника свинцом пород основания и чехла Рудно-Алтайского террейна в общем балансе изотопного состава рудного свинца не играла существенной роли. Основанием для этого вывода служит, прежде всего, высокое валовое содержание Pb в рудах изучавшихся колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая. Они характеризуются Cu-Pb-Zn метальным профилем и валовыми содержаниями Pb от 0.8 до 5.4 мас. % (Lobanov et al., 2014), что несомненно является прямым показателем высокого содержания Pb в гидротермальных растворах, перемещавшихся непосредственно от источника в зону минерализации. Отметим, что существуют данные прямых определений (Викентьев и др., 2012; Audétat, 2019) содержания свинца в первичных флюидных включениях, полученные с помощью LA-ICP-MS, в магматическом кварце, связанном с гранитоидными расплавами. Согласно этим данным содержания Pb в магматическом флюиде весьма высоки и составляют от первых десятков до 8000 ppm. Очевидно, что эффект изотопного обмена таких металлоносных растворов с породами, имеющими содержание Pb на порядок ниже, будет незначительным: даже при контрастной разнице изотопных составов свинца в растворе и породе-контаминанте в 0.5% смещение изотопного состава свинца в растворе превысит величину 0.02%, если доля свинца из осадков превысит 5%. Заметим, что принципиально иная ситуация встречается при детальном свинцово-изотопном изучении золоторудных месторождений орогенного типа, когда коровая контаминация мантийного Pb оказывается хорошо заметной вследствие, наоборот, низкого содержания Pb в рудообразующей системе, который сопровождал поступление Au из мантийного источника (Чугаев и др., 2020; Chugaev et al., 2022). Другое ограничение роли контаминации связано с характером подробно рассмотренного выше распределения изотопных составов Pb в регионе. Если коровая контаминация свинца, в региональном масштабе, имела бы место и привела к наблюдаемым различиям средних изотопных составов свинца отдельных рудных районов, то необъяснимым остается факт высокой степени гомогенности изотопных составов свинца внутри рудных районов и отдельных месторождений.

Наиболее предпочтительным объяснением различий рудных районов колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая по их изотопным характеристикам представляется изотопная Pb-Pb и химическая U-Th-Pb неоднородность источника рудоносной бимодальной базальт-риолитовой ассоциации. Зыряновский, Лениноногорский, Змеиногорский и Рубцовский рудные районы образуют линейный пояс33 юго-восток-северо-западного простирания, являющийся одним из латеральных элементов металлогенической зональности Рудного Алтая. Зональность, отражающая геолого-вещественную неоднородность региона, проявляется в смене подтипов колчеданных месторождений (Zn-Cu, Cu-Pb-Zn, Pb-Zn) с уменьшением в их составе содержания Cu и возрастании содержания Pb в сторону северо-востока Рудного Алтая. В этом же направлении увеличивается содержание калия в вулканических породах (Авдонин и др., 1987), а по данным измерений геофизических параметров, происходит возрастание толщины коры (Попов и др., 1995; Беспаев и др., 1997; Большой Алтай…, 2000). Согласно данным (Вулканогенные …, 1978; Авдонин и др., 1987 и др.), вулканизм “мигрировал” с востока и юго-востока на запад и северо-запад (т.е. в направлении простирания пояса, в котором расположены изучавшиеся нами колчеданно-полиметаллические месторождения), результатом чего стали наблюдаемые в разрезах вулканической формации изменения в соотношении основных и кислых пород.

Одна из причин геолого-вещественной неоднородности Рудно-Алтайской провинции, вероятно, состояла в различиях состава исходных пород, участвовавших в выплавлении магм в ходе формирования рудоносной бимодальной базальт-риолитовой ассоциации. При этом изотопно-химическая (Pb-Pb и U-Th-Pb) неоднородность источника магм обусловила наблюдаемые небольшие (~1%) различия рудных районов по изотопному составу свинца, которые, будучи хорошо заметны на фоне его общей гомогенности в провинции в целом, фактически и определяют весь региональный размах его вариаций. Характер неоднородности состава источника рудного свинца в регионе, вероятно, закономерно изменялся вдоль упомянутого регионального пояса колчеданно-полиметаллических месторождений северо-западного простирания, о чем свидетельствует тот факт, что последовательность размещения Зыряновского, Лениногорского, Змеиногорского и Рубцовского рудных районов вдоль пояса повторяет последовательность расположения полей этих районов на диаграмме вдоль тренда, отражающего постепенное изменение изотопного состава Pb (рис. 5, 6).

Отметим, что в колчеданных (Ашеле, Кекетале) и других (Au-W, Cu-Ni) месторождениях Китайского Алтая, локализованных на юго-восточном продолжении рассматриваемого пояса, изотопный состав свинца отличается от такового в изученных месторождениях Рудного Алтая более высоким содержанием радиогенных изотопов 206Pb и 207Pb. Изотопный состав Pb месторождений Китайского Алтая интерпретируется как результат контаминации ювенильного мантийного компонента свинца свинцом, мобилизованным из фрагментов докембрийской континентальной коры, присутствующей в этой части орогена (Chiaradia et al., 2006).

Как уже отмечалось выше, геодинамические условия продуктивного ранне-среднедевонского магматизма Рудного Алтая остаются предметом дискуссий (Щерба, 1983; Филатов, 1999; Промыслова, 2005; Сараев и др., 2012; Козлов и др., 2015). В недавно опубликованных работах (Куйбида, 2019; Куйбида и др., 2019) на основании анализа геологических и геохимических данных эволюцию базальт-риолитового вулканизма Алтая на активной окраине Сибирского континента предлагается рассматривать в рамках двухстадийной модели субдукции и миграции вулканизма от континента к океану. При этом автором модели не исключается возможность действия других причин раннего рифтогенеза: мантийного плюма под пассивной окраиной или вращения и дрейфа Сибирского континента. Альтернативная концепция (Владимиров и др., 2003; Кузнецов и др., 2019; Крук, 2021) предполагает, что девонский магматизм протекал в условиях деструкции Рудно-Алтайского террейна, вызванной сдвиговыми перемещениями Обь-Зайсанской океанической плиты относительно края Сибирского кратона.

Рассмотренные в настоящей работе свинцово-изотопные данные освещают некоторые стороны генезиса, в частности, источники вещества колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая, однако они недостаточны для расшифровки геодинамических условий развития ранне-среднедевонского магматизма и колчеданного рудообразования в этой провинции. Помимо данных изотопного состава рудного свинца обсуждение проблем региональной геодинамики требует привлечения отсутствующих пока для Рудного Алтая столь же систематических и эквивалентных по точности свинцово-изотопных данных по магматическим породам террейна, а также систематических Nd-изотопных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящее исследование позволило впервые увидеть особенности изотопного состава свинца колчеданной провинции Рудного Алтая и сопоставить их с изотопными характеристиками месторождений, локализованных в других террейнах зоны Алтаид ЦАСП. Согласно данным изучения рудного свинца и свинца пород террейнов ЦАСП от Западного Тянь-Шаня до Китайского Алтая, наблюдается систематическое уменьшение содержания ураногенных изотопов в направлении с юго-запада на северо-восток (Chiaradia et al., 2006). Такое изменение изотопного состава свинца коррелируется с уменьшением в том же направлении роли нижней коры в составе террейнов, где в том числе участвуют фрагменты и блоки докембрийской коры. Изотопный состав рудного свинца Рудного Алтая, определяемый в среднем значениями отношений 206Pb/204Pb = 17.820 ± ± 0.039 (SD), 207Pb/204Pb = 15.517 ± 0.006 (SD) и 208Pb/204Pb = 37.669 ± 0.024 (SD), является наименее радиогенным по содержанию всех трех изотопов 206Pb, 207Pb и 208Pb среди других террейнов ЦАСП, включая Китайский Алтай. Он обладает высокой гомогенностью и не содержит изотопных “меток” свинца ювенильного (астеносферного) мантийного происхождения. При этом изотопный состав свинца Рудно-Алтайской провинции выявляет такие эволюционные характеристики источника как его деплетированность ураном и, как следствие, повышенное отношение Th/U, удревненный модельный Pb-Pb возраст, умеренные значения параметра µ2 (9.55–9.48), которые в совокупности дают основание в качестве вероятного источника рассматривать литосферную мантию, состоящую из рециклированных и метасоматизированных пород. Такая интерпретация Pb-Pb изотопных данных согласуется с ранее высказанной точкой зрения об участии вещества подкоровой литосферной мантии в петрогенезисе кислых рудоносных расплавов (Гаськов, 2015, Кузнецов и др., 2019).

Униформность изотопного состава Pb, которая при небольших отклонениях от средних значений выдерживается вдоль протяженного (~500 км) пояса колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая, определенно говорит о том, что упомянутый источник в период формирования месторождений носил региональный характер, был гомогенным в химическом и изотопном отношении и единым для всех месторождений. Узкий диапазон вариаций изотопного состава свинца (максимально ν206/204 = 0.22%) в рудной провинции в целом сочетается с еще более гомогенным изотопным составом, наблюдаемым внутри рудных районов (максимально ν206/204 = = 0.054%) и локализованных в них конкретных месторождениях (максимально ν206/204 = 0.025%). Поэтому общий размах вариаций изотопного состава свинца в изучавшихся месторождениях определяется различиями значений изотопных отношений в отдельно взятых рудных районах и соответствующих им ВТС. В пределах рудных районов различные по своему характеру процессы, связанные с образованием и метаморфическим преобразованием конкретных месторождений, не сопровождались существенными (по крайней мере на уровне точности ±0.02% применявшегося высокоточного метода изотопного анализа) сдвигами изотопного состава свинца. Высокая степень его гомогенности в пределах рудных районов и месторождений ограничивает длительность их формирования отрезком времени 2 млн лет.

Полученные данные свидетельствуют о наличие единого регионального источника вещества для колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая, что объясняет гигантский масштаб проявленной в регионе колчеданной минерализации, близость геохимических и свинцово-изотопных характеристик локализованных здесь месторождений данного типа. Результаты исследований подтверждают высокий ресурсный потенциал Рудно-Алтайской провинции и перспективы открытия новых рудных залежей.

Авторы благодарны академику Н.С. Бортникову за поддержку нашей работы в рамках указанного гранта и своим коллегам по лаборатории ИГЕМ К.Н. Шатагину и Н.В. Сердюку за помощь в проведении работы.

Авторы выражают признательность В.В. Кузнецову и С.В. Кузнецовой за предоставление для исследований части каменного материала, а также за рекомендации при подготовке статьи. Авторы благодарят руководство и геологическую службу ТОО “Казцинк” за доступ к керну и в подземные горные выработки месторождений Лениногорского рудного района, геологов Риддерского ГОКа (прежде всего, В.И. Мамина) и Алтайского геолого-экологического института (Г.Д. Ганженко) за содействие в проведении полевых работ и получение образцов руд. Авторы выражают благодарность анонимному рецензенту, чьи ценные замечания способствовали улучшению итогового варианта статьи.

Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Министерства науки и высшего образования РФ № 13.1902.21.0018 “Фундаментальные проблемы развития минерально-сырьевой базы высокотехнологичной промышленности и энергетики России”.

Список литературы

Авдонин В.В., Дергачев А.Л., Шатагин Н.Н. (1987) Петрохимическая зональность базальт–риолитовой формации Рудного Алтая. Вестник МГУ, Сер. 4, геология, (4), 18–24.

Аксенов В.С., Гриненко Л.Н., Гриненко В.А. (1977) Изотопы свинца и вопросы генезиса сульфидных руд полиметаллических месторождений Зыряновского района. В кн.: Проблемы генезиса колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая. Под ред. Абдулина А.А. Алма-Ата: Наука, 153-158.