БИОФИЗИКА, 2023, том 68, № 5, с. 999-1007

БИОФИЗИКА CЛОЖНЫX CИCТЕМ

УДК 902/904; 579.24; 631.48

НИЗКОАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ

МИКРООРГАНИЗМОВ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОНТЕКСТАХ

© 2023 г. Л.Н. Плеханова*, #, С.Н. Удальцов*, А.С. Сыроватко**, ***, Н.Н. Каширская*

*Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения - обособленное подразделение ФИЦ

«Пущинский научный центр биологических исследований РАН»,

Институтская ул., 2/2, Пущино Московской области, 142290, Россия

#E-mail: dianthus1@rambler.ru

**МБУ «Коломенский археологический центр», Кремлевская ул., 5, Коломна Московской области, 140400, Россия

***Институт географии РАН, Старомонетный пер., 29/4, Москва, 119017, Россия

Поступила в редакцию 25.07.2023 г.

После доработки 21.08.2023 г.

Принята к публикации 06.09.2023 г.

Представлены результаты исследования низкоактивных форм целлюлозолитических микроорга-

низмов в почвах археологических памятников. Объектами исследования послужили грунты со сле-

дами древесных конструкций в погребениях вятичей (XII в.). К настоящему времени следы древе-

сины не проявляются на макроуровне. Полученные данные сопоставлены с результатами лабора-

торного эксперимента по определению скоростей разложения целлюлозы в грунтах из различных

археологических контекстов. Целлюлозолитическую активность определяли аппликационным ме-

тодом. Показано, что целлюлазная активность почвогрунтов со следами погребальных деревянных

конструкций составляет

20% от уровня современных почв. Это позволяет предполагать

пробуждение либо наличие живых низкоактивных микроорганизмов, сохранившихся в почве на

протяжении 800 лет.

Ключевые слова: палеопочвы, целлюлоза, целлюлаза, микроорганизмы, погребальный грунт, кремации,

захоронения.

DOI: 10.31857/S0006302923050204, EDN: MZZDIC

Различные типы антропогенного воздействия

и микробиологическими свойствами [10-12], и

единичные работы с диагностикой древних паст-

на почву изменяют условия существования поч-

бищных нагрузок [13, 14].

венных микроорганизмов и нарушают нормаль-

ное протекание в почвах процессов микробной

Целлюлоза является наиболее распространен-

трансформации, в том числе, оставляя в почвах

ным полисахаридом растительного мира и пред-

следы присутствия различных антропогенных на-

ставляет собой высокомолекулярный полимер с

рушений. Последствия антропогенного воздей-

неразветвленной цепью, состоящей из соединен-

ствия на почвенные микроорганизмы изучены

ных 1,4-связями глюкозных остатков, число ко-

слабо, в особенности - антропогенного воздей-

торых в молекуле глюкозы колеблется от 300 до

ствия в древности.

3000. В состав целлюлозы (клетчатки) входит бо-

К концепции биологической памяти почв

лее 50% всего органического углерода биосферы.

археологическое почвоведение вплотную при-

Микроорганизмы, разлагающие целлюлозу, иг-

близилось через традиционные работы по палео-

рают важную роль в процессе минерализации и

климатическим реконструкциям ([1-6] и др.),

круговороте углерода. Первым этапом в разло-

присовокупив к ним микробиологическую со-

жении целлюлозы является ферментативный

ставляющую ([7-9] и др.). Этот этап длился около

гидролиз этого полимера, процесс протекает под

двадцати лет. Следующим шагом стали отдель-

влиянием фермента целлюлазы. Нерастворимая в

ные работы по культурным слоям древних посе-

воде клетчатка превращается в дисахарид целло-

лений и идентификации их хозяйственно-быто-

биозу, которая затем под влиянием фермента

вых зон с определенными физико-химическими

целлобиазы гидролизуется и переходит в глюкозу.

Сокращения: КОЕ

- колониеобразующие единицы,

При аэробном разложении целлюлозы в основ-

КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза.

ном получаются два продукта - углекислый газ и

999

1000

ПЛЕХАНОВА и др.

вода. При этом могут накапливаться небольшие

ющего субстрата (жира) в образцах грунта из ке-

количества органических кислот.

рамических сосудов [16], то есть после разложе-

ния органических остатков в почве формируется

Целлюлозоразрушающая активность микро-

ферментный пул, который может сохраняться на

организмов, преимущественно, бактерий, явля-

протяжении неопределенно длительного периода

ется одним из показателей биологической актив-

времени. Например, был реконструирован состав

ности почвы. Биологическая активность почв иг-

пищи под развалом крупного сосуда эпохи позд-

рает роль при оценке почвенного плодородия,

ней бронзы [17], то есть сохраняются не только

оценке возможности вовлечения в биологиче-

естественные турбации [18], что позволяет про-

ский круговорот содержащихся в почвах элемен-

чтение истории ландшафта, но и локальные

тов азотного и зольного питания. Разнообразие

участки привноса вещества, что детализирует ис-

микрофлоры, способной разлагать целлюлозу в

торию антропогенных воздействий.

почве, позволяет трансформировать это вещество

в различных условиях аэрации, при кислой или

В одном из горшков из погребения эпохи

щелочной рН, низкой или высокой влажности и

бронзы (II тыс до н.э.) путем мультисубстратного

при разной температуре. Целлюлозу разлагают

тестирования дыхательной активности микроор-

аэробные микроорганизмы (бактерии, миксобак-

ганизмов были выявлены индикаторные соеди-

терии, актиномицеты и грибы) и анаэробные бак-

нения, такие как лактат и ацетат - из группы со-

терии. Наиболее богато в почве представлена

лей карбоновых кислот, цистеин - из группы

группа аэробных целлюлозоразрушающих мик-

аминокислот, перспективные для реконструкции

роорганизмов.

исходного содержимого ритуальных сосудов.

Эталоном сравнения стали данные длительного

В отличие от шерсти, кожи или войлока, цел-

двухгодичного инкубационного эксперимента по

люлоза является основным компонентом тканей,

скорости разложения почвогрунтов с добавлен-

созданных из растительного сырья, например,

льна. Остатки тканей растительного происхожде-

ными различными субстратами [19]. Показано,

что при инкубационном эксперименте изменя-

ния могут быть надежно идентифицированы с

ются функциональные особенности микробных

помощью фитолитного анализа, возможно при-

сообществ. Эти изменения оцениваются с помо-

менение споро-пыльцевого анализа. Мы пробуем

щью мультисубстратного тестирования дыхатель-

применить микробиологический метод с целью

идентификации поступления целлюлозы антро-

ной активности микроорганизмов, когда поч-

венным микробным сообществам предлагаются

погенного происхождения в почвогрунты захоро-

низкомолекулярные индукторы дыхания (амино-

нений и погребальных конструкций 800-летнего

кислоты и карбоновые кислоты) и проводится ре-

возраста.

гистрация изменения интенсивности выделения

В археологическом почвоведении сейчас

углекислого газа почвенными микроорганизма-

сформулирована концепция биологической па-

ми. Специфические дыхательные отклики мик-

мяти почв и культурных слоев археологических

робных сообществ на внесение солей карбоновых

памятников. Под этим термином предлагается

кислот вместе с высокой микробной биомассой

понимать информацию об условиях почвообра-

придонного слоя в горшке указывают на то, что

зования в прошлом, носителями которой являют-

горшок изначально содержал белковый продукт с

ся живые организмы [15], их генеративные и по-

возможной составляющей масла и крахмала.

коящиеся формы, отмершие и минерализован-

ные организмы и ткани, биоорганические

По аналогии с определением субстратов жи-

соединения, низко- и супрамолекулярные про-

вотного происхождения, кератина и коллагена,

дукты микробной трансформации органического

входящих в состав шерсти и кож [20], а также

вещества, а также следы и продукты жизнедея-

определения наличия специфичных групп, таких

тельности живых организмов в почвенном про-

как термофилы [21], нами сделана попытка при-

филе. Установленные на сегодняшний день вре-

менить методы чашечного посева с целью опре-

менные масштабы функционирования микроб-

деления поступления целлюлозы.

ной и ферментной памяти почв составляют до

Любые попадающие в почву вещества, такие

нескольких тысяч лет.

как шерсть с кожей или целлюлозосодержащие

На почвогрунтах из древних сосудов показан

ткани, будут являться питательными субстратами

механизм функционирования микробной памяти

для почвенных микроорганизмов. Подобный

почв, способность микробного сообщества почв

подход к определению животных субстратов ра-

сохранять изменения своей структуры, функцио-

нее применялся для идентификации содержимо-

нальное разнообразие и биологическую актив-

го ритуальных сосудов [22]. Численность молоч-

ность, возникшие в результате действия природ-

нокислых бактерий, выращенных из грунта по-

ных или антропогенных факторов в прошлом.

гребального сосуда срубной культуры (XVI-XV

Так, установлено что уровень липазной активно-

вв. до н.э.) увеличилась в три раза на молочной

сти в почве прямо зависит от количества поступа-

среде по сравнению с контролем, что свидетель-

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

НИЗКОАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

1001

ствовало о наличии молочного продукта. По-

нашей стране ведутся многолетние наблюдения

скольку в аэробных условиях клетчатку разлагают

за последовательными изменениями биологиче-

многие микроорганизмы различных системати-

ской активности почв, с целью выработки страте-

ческих групп, мы предлагаем при проведении ар-

гий природопользования в нарушенных место-

хеологических исследований определять увели-

обитаниях. Но даже в таких работах целлюлазная

чение общей численности микробного сообще-

активность исследуется редко, исследователей

ства на субстрате, содержащем целлюлозу.

больше интересуют метанотрофы в разных типах

почв, в том числе и в серых лесных [33], как в на-

Изложим основания, позволяющие нам пред-

шем эксперименте. Константы минерализации

полагать отклик целлюлозолитиков на внесение

целлюлозы были рассчитаны для серой лесной

субстратов в древности. Ранее для определения

почвы в целях биоиндикации минерализуемого

кератинолитической активности в почве был раз-

пула органического вещества почвы [34]. Ис-

работан метод приманок [23], позволяющий су-

пользуются аппликационные методы, которые

дить о степени выраженности данного показателя

основаны на получении следов воздействия мик-

по интенсивности зарастания субстрата - кон-

роорганизмов или продуктов их жизнедеятельно-

ского или человеческого волоса - колониями ке-

сти на те или иные материалы непосредственно в

ратинолитических грибов. Для выявления следов

почве.

навоза, внесенного на поля в древности, были ис-

пользованы микробиологические посевы термо-

В середине XX века было предложено учиты-

фильных микроорганизмов [24, 25]. Показана

вать скорость разложения клетчатки по убыли в

высокая сохранность ферментативной активно-

весе льняного или бумажного полотна, заложен-

сти в культурных слоях поселений эпохи бронзы

ного в почву [35-37]. Синтез белков или амино-

[26, 27]. Иными словами, определять таким обра-

кислот на ткани протекает интенсивно в той зоне,

зом другие субстраты оказалось возможным.

где она более активно разрушается микробами.

Накопление на ткани, помещенной в почву, за-

Пионерные работы по обнаружению целлю-

метного количества аминокислот, пропорцио-

лазной активности в археологических контекстах

нально биологической активности почвы. Хотя

уже проводились в лаборатории археологическо-

при использовании этого подхода определение

го почвоведения ИФХиБПП РАН на двух объек-

биологической активности производится не не-

тах. При микробиологических исследованиях

посредственно в почве, а в зоне контакта ее с

каштановых палеопочв, погребенных под валом

льняным полотном, тем не менее, метод дает воз-

Анны Иоанновны (1718-1720 гг.), было установ-

можность определять активность in situ и реко-

лено, что микробные сообщества погребенных

мендован для широкого использования [38], по-

почв отличались от современных по ряду характе-

скольку дает возможность приблизиться к опре-

ристик, в числе которых присутствовала и целлю-

делению протекания процессов в природных

лазная активность [28]. Более подробно изуча-

условиях различных биоценозов, оценить мик-

лись культурные слои поселения аланской куль-

робно-экологические пейзажи по генетическим

туры Подкумское-2 (II-IV вв. н. э.) и

горизонтам. Лидером по доступности исполне-

современных дерново-карбонатных почв вблизи

ния и информативности стала методика опреде-

поселения, имеющих различное хозяйственное

ления биологической активности почв, а именно,

использование. Наряду с показателями суммар-

целлюлозоразрушающей активности в почвен-

ной микробной биомассы, мицелия микроскопи-

ном слое 0-20 см путем закладки полотен на

ческих грибов, уреазной активности были выяв-

срок, близкий к длительности всего вегетацион-

лены повышенные значения целлюлазной актив-

ного сезона, с поэтапным снятием данных. Мак-

ности именно в культурных слоях. Это позволяет

симум биологической активности на изученных

заключить, что исходные характеристики микро-

почвах приходится на слой 10-20 см, что обу-

биологических свойств профиля более полутора

словлено длительным сохранением влаги на этой

тысяч лет сохраняются с отличиями от современ-

глубине [39]. Установлена четкая зависимость

ных фоновых почв [24].

целлюлазной активности от поступающих тепла

Скорость деструкции целлюлозы в почве мо-

и влаги, выявлена динамика показателей внутри

жет служить индикаторным показателем общей

вегетационного сезона, выявлены лимитирую-

биологической активности в почвах, биологиче-

щие факторы, в степной зоне таким фактором яв-

ской трансформации растительных остатков в

ляется влага [40, 41]. Иными словами, в черно-

биоценозе, что, в свою очередь будет отражать

земных почвах степной зоны заложенные целлю-

процессы самовосстановления почвенного сооб-

лозные полотна разлагаются за один или

щества микроорганизмов после прекращения

несколько полевых сезонов, в зависимости от

кратковременного антропогенного воздействия.

влажности и глубины залегания. Соответственно,

Считается, что скорость разложения целлюлозы

для исторических периодов и древности на поч-

находится в прямой зависимости от содержания

вах других природных зон мы можем ожидать

доступного микроорганизмам азота [29-32]. В

только отклика на вновь внесенный питательный

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

1002

ПЛЕХАНОВА и др.

субстрат пробуждением именно тех покоящихся

сти, после отбора до трех суток образцы хранили

форм, что могут сохраняться.

охлажденными при 4°C, длительное хранение

осуществлялось при -24°C, что находится в пре-

Целью настоящей работы является оценка

делах температур, характерных для данной кли-

численности целлюлозолитических микроорга-

матической природной зоны. Перед эксперимен-

низмов, большинство из которых в почвах экс-

том образцы были разморожены, а затем инкуби-

перимента будут грибами, в глубоких слоях серых

рованы 7 суток при 22°C и влажности до 60%

лесных супесчаных почв для выявления следов

полной полевой влагоемкости.

привнесения целлюлозы в погребениях и погре-

бальных конструкциях 800-летнего возраста.

Для подсчета общей численности колониеоб-

разующих единиц (КОЕ) на целлюлозном суб-

страте использовали 20%-й почвенный агар с

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

добавлением

10% карбоксиметилцеллюлозы

Образцы грунта из средневековых погребений

(КМЦ). Стерилизацию среды проводили в 2 эта-

были отобраны при раскопках курганных мо-

па. Для учета контрольной численности КОЕ

гильников Кременье и Щурово (Южное Подмос-

применяли чистый почвенный агар. Навеску

ковье, вблизи г. Ступино). Эти могильники рас-

грунта массой 1 г заливали 10 мл 0.5%-го раствора

положены в ландшафте на надпойменных терра-

пирофосфата натрия, затем обрабатывали ультра-

сах р. Оки; прилегающие почвы формируются на

звуком при мощности 50 Вт и частоте 22 кГц в те-

песках и супесях, что позволяет корректно сопо-

чение 15 с для дезинтеграции почвенных частиц.

ставлять данные. Для могильника Кременье уста-

Из третьего разведения полученной суспензии на

новлен факт сочетания архаичного погребально-

поверхность твердых питательных сред наносили

го обряда, когда грунтовые кремации помещены

каплю объемом 50 мкл. Инкубацию проводили в

в небольшие ямки или рассыпанные по древней

течение 10-14 суток при 26°С. Общую числен-

поверхности, с поздней датой - не ранее середи-

ность КОЕ после подсчета колоний определяли

ны XII в., т.е., времени вятичей. Отмечена син-

по формуле:

хронность грунтовых кремаций курганной части

N = (a/v × 1000 × 1000)/(m×Квл × 1000),

могильника и кремированных захоронений, ко-

торые представляли собой единый комплекс в

где N - общая численность КОЕ (тыс. / г почвы),

глубине «вятической» территории и с «вятиче-

a - число колоний на поверхности питательной

скими» вещами [42, 43]. Образцы для анализа

среды, v - объем капли (мкл), 1000 - число мкл в

грунтов были взяты из погребений-кремаций

1 мл, 1000 - третье разведение суспензии, m -

№№ 5, 8, 10, из участков контакта слоя кремации

масса навески, Квл - коэффициент увлажненно-

(темно-серого песка с углем и кальцинированны-

сти почвы для расчета общей численности КОЕ

ми костями) с материковым светло-серым или

на 1 г абсолютно сухого грунта.

светло-желтым песком. На могильнике Щурово,

Увеличение общей численности КОЕ на поч-

расположенном на некотором расстоянии от мо-

венном агаре с карбоксиметилцеллюлозой отно-

гильника Кременье, образцы были отобраны из

сительно их общей численности на чистом поч-

ямы 47 (участок 15, раскоп II); это кремированное

венном агаре определяли по формуле:

погребение с множественными костями, приняв-

шими вертикальное положение, вероятно, после

X = (N(ПА+КМЦ) - N(ПА)) / N(ПА) × 100%,

просадки грунта в полость под деревянным пере-

где X - искомый прирост общей численности

крытием. Основной образец представляет собой

КОЕ микробного сообщества, %; N(ПА+КМЦ) -

«тело» кремации, другой взят из обрамления кре-

общая численность КОЕ микроорганизмов на

мации, представляющего собой коричневый

почвенном агаре с карбоксиметилцеллюлозой;

грунт. Образец из канавки квадрата 577 (участок

N(ПА) - общая численность КОЕ микроорганиз-

18, раскоп II) отобран для характеристики круго-

вой конструкции, опоясывающей кремирован-

мов на чистом почвенном агаре.

ное погребение.

Термостатный эксперимент по установлению

скоростей разложения целлюлозы почвами в при-

родной зоне изучаемых кремированных погребений.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данный эксперимент был проведен для понима-

Определение численности колониеобразующих

ния скоростей процессов в связи с вариабельно-

единиц целлюлозолитических микроорганизмов.

стью свойств почв различных природных зон (и,

Основные результаты были получены посевами

соответственно, их целлюлозоразлагающей ак-

на среды, методом, модифицированном в лабора-

тивности) на усредненном почвогрунте заполне-

тории археологического почвоведения ИФХи-

ния круговой канавки вокруг погребения 5. В

БПП РАН. Образцы почвогрунтов для посевов из

целлюлозоразлагающем термостатном экспери-

конструкций захоронений разных сезонов раско-

менте использовали образцы, привезенные охла-

пок отбирали с соблюдением условий стерильно-

жденными (4°C) в лабораторию непосредственно

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

НИЗКОАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

1003

после отбора. Эксперимент проведен в условиях

состава нашей почвы и более холодной природ-

постоянной температуры (30°С, термостат) и

ной зоны) с данными по целлюлазной активно-

влажности, составляющей 60% от полной поле-

сти как культурных слоев поселения Подкумское

вой влагоемкости (с поддержккой каждые 5 су-

[24, 28], так и с данными для биогеоценозов [40],

ток). Целлюлазную активность почв определяли

поскольку выражены в одних и тех же единицах.

аппликационным методом [23], который был мо-

Для каждого срока экспозиции мы рассчитали

дифицирован в лаборатории археологического

скорость разложения целлюлозных субстратов,

почвоведения [24]. Для этого в чашки Петри по-

выраженную в процентной убыли массы в сутки.

мещали слой увлажненной до 60% полной влаго-

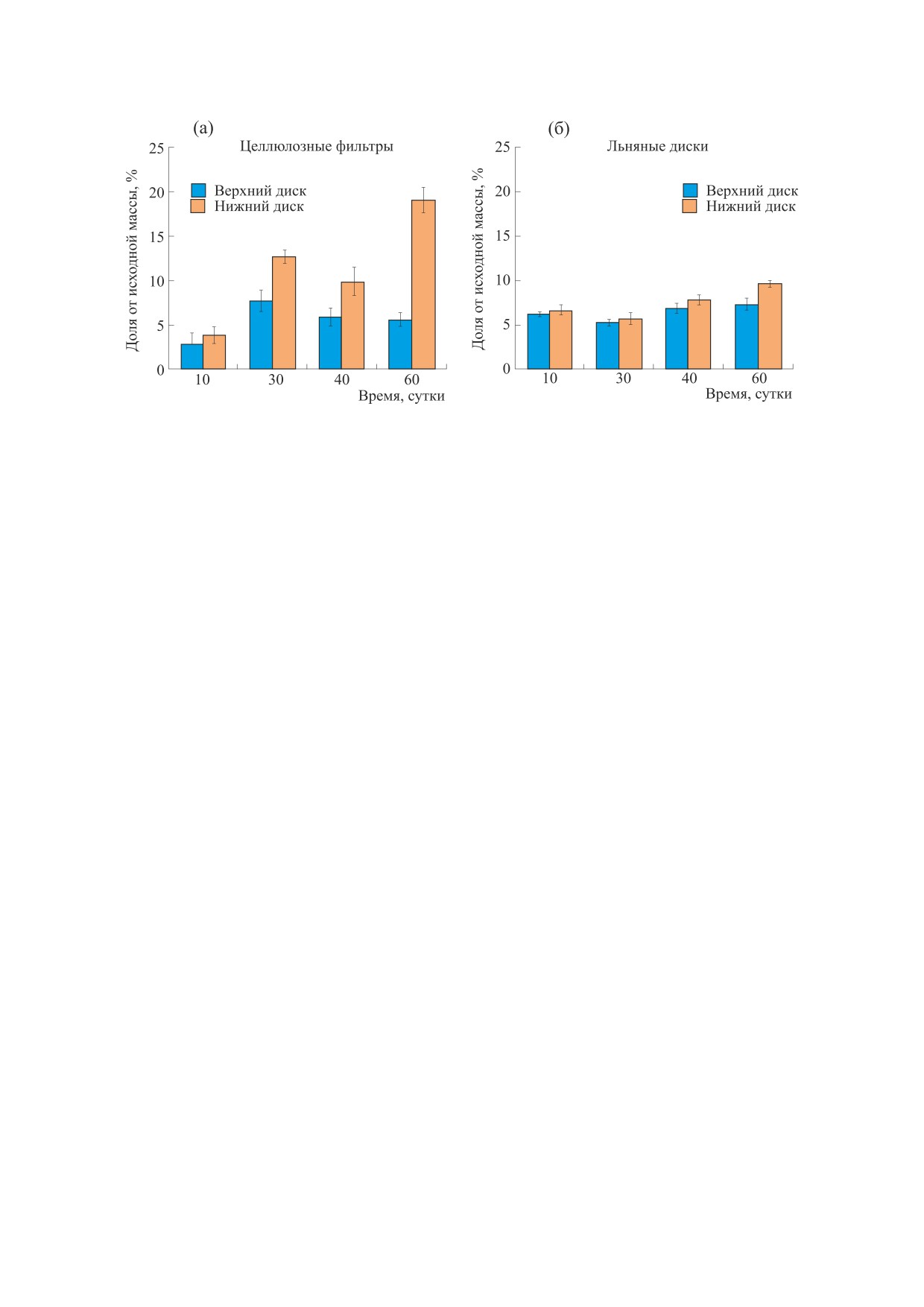

При этом целлюлозные фильтры демонстрируют

емкости почвы, поверх которого помещали сте-

падение скорости разложения в зависимости от

рильную капроновую сетку с ячейками 3×3 мм.

срока экспозиции, но имеют флуктуации. Льня-

На сетку укладывали диск из грубой стерильной

ные диски демонстрируют повышенные скоро-

льняной ткани, который также перекрывали сет-

сти разложения субстрата в первые десять суток

кой. Сверху насыпали еще один слой почвы.

эксперимента, на уровне 0.7% в сутки. К тридца-

Чашки помещали в термостат при температуре

тым суткам экспозиции скорость падает до 0.2% в

30°С. После 30 суток инкубации образцы ткани

сутки и держится на этом уровне до конца экспе-

извлекали из чашек, тщательно промывали, по-

римента, демонстрируя стабилизацию. Соответ-

мещали в сушильный шкаф и высушивали при

ственно, выявлено, что начальные скорости раз-

температуре 105°С до постоянного веса. Целлю-

ложения льняных дисков в три раза выше, чем

лазную активность рассчитывали по изменению

средняя стабильная скорость. Подобная картина

массы образцов ткани после инкубации от исход-

начальных процессов почвообразования в био-

ной. Поэтому активность выражена в процентах

геоценозах многократно демонстрировалась на

по убыли веса заложенного в чашки полотна, что

других почвенных показателях.

не позволяет сравнивать напрямую эти данные с

Проводя сравнения целлюлазной активности

числом колониеобразующих единиц. Мы исполь-

культурных слоев для ключевого участка Под-

зовали этот метод для понимания скоростей раз-

кумское-2 [24], отметим значимое ее повышение

ложения целлюлозы в нашем биогеоценозе и со-

(в два раза по сравнению с фоном, в абсолютных

поставления с литературными данными, увели-

значениях до 60% при фоновых значениях на

чив время инкубации с последовательным

уровне 17-33%) всего в одном образце из двух де-

снятием результатов в пяти повторностях на сро-

сятков. Образец был взят с глубины 10-30 см, в

ках 10-30-40-60 суток.

зоне I поселения, где разрез культурного слоя

Статистическую обработку данных проводили

расположен у стенки большой западины внутри

стандартными методами [44].

загона, ограниченного со всех сторон развалами

стен. Эта зона использовалась для содержания

скота, где загоны выстилались подстилками.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Второе значимое повышение поселения Под-

Численность колоний целлюлозоразлагающих

кумское в абсолютных значениях невелико, на

микроорганизмов в наших экспериментах

уровне 30%, что сопоставимо с фоном, но нахо-

(табл. 1) мы сравниваем со значениями из фоно-

дится на глубине 70-80 см зоны II эксплуатации,

вой почвы того же возраста, что и кремированные

где не видны контуры развалов построек, что

захоронения, выделяя случаи достоверного пре-

предполагает иной характер использования тер-

вышения фоновых значений.

ритории в аланское время (жилая зона II-IV вв.

Для интерпретации данных рассмотрим ре-

н.э.), поэтому объяснимо антропогенным при-

зультаты термостатного эксперимента (рис. 1). В

вносом вещества.

этом эксперименте на всех сроках экспозиции в

Эти данные хорошо сопоставимы с нашими,

пяти повторностях достоверно для каждого срока

когда у нас в термостатном эксперименте серыми

была зафиксирована убыль в массе как для льня-

лесными супесями террасы р. Оки в Московской

ных дисков, так и для целлюлозных фильтров.

области Московской области за два месяца разла-

Льняные диски демонстрируют убыль в массе от

гается до 10-20% внесенного субстрата, в то вре-

5 до 10% на различных сроках экспозиции. Убыль

мя как фоновые значения горных черноземов

в массе целлюлозных фильтров колеблется от 3 до

первой речной террасы Карачаево-Черкесской

20%, демонстрируя разброс данных. Однако ниж-

республики демонстрируют максимальные зна-

ний диск во всех случаях, как для льна, так и для

чения до 30-40%. Антропогенная нагрузка от

целлюлозных фильтров, разлагался более интен-

проживания населения оставляет след в виде из-

сивно по сравнению с верхним диском, что объ-

мененной ферментативной активности почв.

ясняется более высокой влажностью на дне чаш-

ки Петри и плотным контактом с грунтом. Отме-

Переходя от целлюлазной активности есте-

тим, что эти результаты сравнимы (с учетом

ственных почв биогеоценозов, через подтвер-

уменьшения из-за легкого гранулометрического

жденные следы различного антропогенного воз-

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

1004

ПЛЕХАНОВА и др.

Таблица 1. Характеристики исследуемых участков генома S. cerevisae

Численность микробных колоний, млн.

Характеристика анализируемого

Увеличение численности

КОЕ/г почвы

грунта, средняя глубина залегания,

колоний при добавлении

Почвенный агар с

см;

Почвенный агар

целлюлозы в почвенный агар, %

добавлением КМЦ

Могильник Кременье

Разрез современной почвы на насыпи кургана

А1 (10 см)

0.97 ± 0.03

1.91 ± 0.57

97

АВ насыпи (20 см)

0.63 ± 0.03

0.62 ± 0.10

нет

АВ насыпи (38 см)

0.59 ± 0.01

0.83 ± 0.11

41

Фрагмент строительной

конструкции кургана с печиной (60

0.88 ± 0.18

0.87 ± 0.05

нет

см)

В насыпи (75 см)

0.85 ± 0.01

0.65 ± 0.01

нет

Могильник Кременье

Захоронения с кремированными останками

Раскоп 1, участок 8, погребение 5, заполнение канавки

Северная часть, придонный слой

1.66 ± 0.26

1.31 ± 0.03

нет

Восточная часть, низ кремации

0.97 ± 0.01

1.11 ± 0.09

14

Левая сторона восточной части,

0.68 ± 0.08

0.71 ± 0.05

нет

коричневый грунт

Правая сторона восточной части

2.03 ± 0.07

1.95 ± 0.69

нет

Нижний слой восточной части,

1.26 ± 0.16

1.22 ± 0.22

нет

черный грунт

Восточная часть, коричнево-

1.44 ± 0.24

1.54 ± 0.08

нет

охристый грунт

Западная часть

1.50 ± 0.12

1.31 ± 0.05

нет

Заполнение канавки, усредненный

3.04 ± 0.04

3.07 ± 0.09

нет

образец грунта

Раскоп 1, участок 9, погребение 8

Центр погребения, дно

2.53 ± 0.07

2.30 ± 0.11

нет

Центр погребения, придонная часть

1.06 ± 0.08

1.24 ± 0.05

17

Правая сторона придонной части

1.33 ± 0.03

1.38 ± 0.02

нет

Левая стенка

0.71 ± 0.10

0.69 ± 0.12

нет

Могильник Щурово, кремированные захоронения

Раскоп II, участок 15, яма 47,

обрамление кремации, коричневый

0.57 ± 0.01

0.73 ± 0.01

29

грунт

Раскоп II, участок 15, яма 47, «тело»

0.57 ± 0.08

0.54 ± 0.02

нет

кремации

Раскоп II, участок 18, кв. 577,

0.13 ± 0.02

0.15 ± 0.01

нет

круговая канавка

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

НИЗКОАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

1005

Рис. 1. Целлюлазная активность усредненных почвогрунтов круговой канавки погребения 5 (Кременье) в термостатном

60-суточном эксперименте при использовании целлюлозных фильтров (а) и льняных дисков (б).

действия, в частности, загонного содержания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

скота, к кремированным захоронениям, остано-

вимся на фоновых значениях почвы курганной

Целлюлазная активность почвогрунтов погре-

насыпи

800-летнего возраста, выступающей

бальных сооружений и захоронений в зоне серых

лесных супесчаных почв зафиксирована на уров-

корректным одновозрастным фоном для наших

не до 20% на примере образцов из окружной ка-

исследуемых кремированных погребений. Здесь

навки погребения 5 в ходе лабораторного 60-су-

отмечено достоверное увеличение КОЕ в верхнем

точного термостатного эксперимента при 22°С.

горизонте фоновой почвы до 97% (табл. 1), что

свидетельствует о работоспособности применен-

Впервые методом чашечного посева в шести

ного метода.

повторностях, по разнице в числе колониеобра-

зующих единиц на среде с внесением целлюлоз-

Также увеличение КОЕ целлюлозолитиков по

ного субстрата, зафиксированы превышения цел-

сравнению с почвенным агаром без карбоксиме-

люлазной активности в трех образцах почвогрун-

тилцеллюлозы, получено еще в трех образцах из

тов кремированных захоронений

800-летнего

всей выборки в 22 образца. Слабое превышение -

возраста. Отметим, что при детальном изучении

на 17% - было зафиксировано в центре погребе-

культурных слоев поселения Подкумское, значи-

ния 8, в его придонной части. В канавке погребе-

мая разница по целлюлазной активности получе-

ния 5, в восточной ее части, также было отмечено

на всего в двух образцах [24], но хорошо и логич-

увеличение КОЕ целлюлозолитиков на 14%.

но объяснима типом хозяйственного использова-

ния территории.

Превышение на 30% зафиксировано в корич-

невом грунте обрамления, в кремации ямы 47 мо-

У нас фоновые значения естественной целлю-

гильника Щурово. Проявившие целлюлазную ак-

лазной активности в верхнем горизонте значи-

тивность микроорганизмы позволяют реконстру-

тельно превышают активность почвогрунтов, но

ировать наличие у данной кремации обертки

в горизонте на глубине до 40 см уже сопоставимы

растительного происхождения. Поскольку тем-

с максимумами в кремированных грунтах. Кре-

пература горения при кремировании превышает

мированные объекты позволяют предполагать

750°С, то неполное сгорание горящих материа-

выгорание привнесенных в древности целлюло-

лов, входящих в состав самих кремированных

зосодержащих предметов, но даже в этом случае

останков,

можно исключить. Поэтому,

придонная часть погребения 8 демонстрирует не-

реконструируя диагенез, мы предполагаем либо

которое повышенное значение, что позволяет

укутывание этой кремации в ткани, либо разме-

предполагать новую тканевую обертку при захо-

щение их на деревянной конструкции (метод не

ронении уже кремированных остатков, иными

позволяет отделить лигнин), которая сгнила, и

словами, уже кремированные остатки перенесли

кости кремации просели вниз, где в данный мо-

и захоронили в новой обертке, которая не

мент грунты демонстрируют превышение чис-

побывала в огне. Этот же образец продемонстри-

ленности микроорганизмов на почвенном агаре,

ровал повышенную кератинолитическую актив-

содержащем карбоксиметилцеллюлозу.

ность [20].

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

1006

ПЛЕХАНОВА и др.

В кремации, расположенной в яме 47 Щуров-

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

ского могильника, где превышение численности

Настоящая статья не содержит описания ис-

колониеобразующих единиц целлюлозолитиче-

следований с участием людей и животных в каче-

ских микроорганизмов составляло 30%, предпо-

стве объектов.

лагается исходное присутствие целлюлозы в

древности. Это позволяет археологам предполо-

жить наличие при захоронении деревянного пе-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

рекрытия над полостью, не имеющего морфоло-

1.

В. Н. Кудеяров, В. А. Демкин, Д. А. Гиличинский

гических следов к настоящему времени.

и др., Почвоведение, № 9, 1027 (2009).

По сравнению с кератинолитической актив-

2.

Ю. Г. Чендев, А. Л. Александровский, О. С. Хохло-

ностью, для которой ранее нами демонстрирова-

ва и др., Почвоведение, № 1, 3 (2017).

лось превышение до восьми раз по сравнению с

3.

T. Alekseeva, A. Alekseev, V. Demkin, and B. A. Ma-

фоном [20], целлюлазная активность более слож-

her, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecol-

на в интерпретации относительно фоновых зна-

ogy, 249 (1-2), 103 (2007).

чений ввиду высокой распространенности этого

4.

L. N. Plekhanova and V. A. Demkin, Eur. Soil Sci., 41

биополимера в природе и круговоротах в биогео-

(1), 1 (2008)

ценозах. Но при этом, если превышение зафик-

5.

N. E. Ryabogina, A. S. Afonin, S. N. Ivanov, et al.,

сировано, оно не является случайностью, позво-

Quat. Intern., 528, 73 (2019)

ляя получать логичные объяснения археологиче-

6.

A. Rusakov, A. Popov, A. Makeev, et al., Quat. Intern.,

ским контекстам.

502 (Part B), 197 (2019).

Изменения климатических условий и древние

7.

T. S. Demkina, V. A. Demkin, and A. V. Borisov, Eur.

антропогенные воздействия отражаются в мик-

Soil Sci., 33 (9), 978 (2000)

робной памяти погребенных почв в виде измене-

8.

T. E. Khomutova, N. N. Kashirskaya, T. S. Demkina,

ния биомассы и эколого-трофической структуры

et al., Quat. Intern.

507,

84

(2019). DOI:

почвенного микробного сообщества. В микроб-

10.1016/j.quaint.2019.02.013

ной памяти антропогенный привнос веществ в

9.

Е. В. Благодатская, О. С. Хохлова, Т. Х. Андерсон и

почву сохраняется в виде увеличения численно-

С. А. Благодатский, Микробиология, 72 (6), 847

сти микроорганизмов, специализирующихся на

(2003).

разложении данного субстрата; в ферментатив-

10.

L. N. Plekhanova and V. A. Demkin. Eur. Soil Sci., 38

ной памяти - в виде увеличения активности экзо-

(9), 973 (2005).

и эндоферментов [26], которые участвуют в ути-

11.

А. В. Борисов, Поволжская археология, № 4 (6),

лизации этих субстратов почвенными микроор-

235 (2013).

ганизмами. Применительно к почвам со следами

12.

А. В. Борисов, А. В. Бухонов, Е. И. Гак и Л. Н. Пле-

древнего антропогенного преобразования наряду

ханова, в сб. Археология Восточно-Европейской

с микробной памятью реализуется ферментная

степи. Материалы IV Нижневолжской междуна-

память, позволяющая реконструировать поступ-

родной археологической конференции (Саратов,

ление в почву неспецифичных для нее субстра-

2013), сс. 66-74.

тов, в первую очередь субстратов антропогенной

13.

L. N. Plekhanova, Arid Ecosystems, 9 (3), 187 (2019).

природы.

DOI: 10.1134/S2079096119030077

14.

E. Chernysheva, T. Khomutova., A. Borisov, et al., J.

Archaeol. Sci.: Reports, 37,

103012

(2021). DOI:

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

10.1016/j.jasrep.2021.103012

Лабораторный эксперимент по определению

15.

А. В. Борисов, Т. С. Демкина, Н. Н. Каширская и

целлюлазной активности в динамике выполнен в

др., Почвоведение,

№ 7, 849

(2021). DOI:

рамках Государственного задания № АААА-А18-

10.31857/S0032180X21070029

118013190175-5 «Развитие почв в условиях меняю-

16.

Е. В. Чернышева, А. В. Борисов и В. Ю. Малашев,

щегося климата и антропогенных воздействий».

Краткие сообщения Института археологии, №

Определение целлюлазной активности почво-

263,

105

(2021). DOI:

10.25681/IARAS.0130-

грунтов кремированных погребений, а также

2620.263.105-116

адаптация методики применительно к древним

17.

О. С. Тупахина, Д. С. Тупахин, Р. А. Колесников и

объектам, выполнены при финансовой поддерж-

Л.Н. Плеханова, Российская археология, № 2, 47

ке Российского научного фонда (грант № 22-68-

(2022). DOI: 10.31857/S0869606322020192

00010, рук. А.В. Борисов).

18.

L. N. Plekhanova and O. S. Tupakhina, IOP Conf. Ser.:

Earth Environ. Sci.

817,

011001

(2021). DOI:

10.1088/1755-1315/817/1/011001

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

19.

Т. Э. Хомутова, К. С. Дущанова и А. В. Борисов,

Авторы заявляют об отсутствии конфликта

Нижневолжский археологич. вестн., 19 (1), 188

интересов.

(2020). DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.10

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023

НИЗКОАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ

1007

20. Н. Н. Каширская, Л. Н. Плеханова, А. А. Петросян

32. I. A. Mendelssohn, B. K. Sorrell, H. Brix, et al., Aquat-

и др., Нижневолжский археологич. вестн., 17 (2),

ic Botany, 64 (3-4), 381 (1999).

95 (2018). DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.2.8

33. И. К. Кравченко, В. М. Семенов, Т. В. Кузнецова

21. Е. В. Чернышева, Н. Н. Каширская, Е. В. Демкина

и др., Микробиология, 74 (2), 255 (2005).

и др., Микробиология, 88 (5), 624 (2019). DOI:

34. В. М. Семенов, Л. А. Иванникова, Т. В. Кузнецова

10.1134/S0026365619050045

и др., Почвоведение, № 11, 1352 (2007).

22. В. А. Демкин, Т. С. Демкина и С. Н. Удальцов,

35. Е. Н. Мишустин и А. Н. Петрова, Микробиология,

Вестн. археологии, антропологии и этнографии,

32 (3), 479 (1963).

№ 2 (25), 148 (2014).

36. Е. Н. Мишустин и И. С. Востров, Аппликационные

23. Методы почвенной микробиологии и биохимии (Изд-

методы в почвенной микробиологии // Микробиоло-

во МГУ, М., 1991).

гические и биохимические исследования почв (Изд-во

«Урожай», Киев, 1971).

24. Е. В. Чернышева, Автореферат дис. …канд. биол.

наук (Воронеж, 2015)

37. Методы почвенной микробиологии и биохимии (Изд-

во МГУ, М., 1980).

25. N. Kashirskaya, E. Chernysheva, L. Plekhanova, and

38. Почвенный и биотический мониторинг заповедных

A. Borisov, in Proc. 19th Int. Multidisc. Sci. Geoconf.

экосистем (Изд-во КМК Scientific Press, М., 1996).

SGEM

2022,

19

(3.2),

569

(2019).

DOI:

10.5593/sgem2019/3.2/S13.074

39. Л. А. Савченко, О. С. Бойко и И. С. Оликова, в сб.

Труды Центрально-черноземного госзаповедника

26. Н. Н. Каширская, Л. Н. Плеханова, С. Н. Удальцов

(Изд-во КМК Scientific Press, М., 1997), вып. 15, cc.

и др., Биофизика,

62

(6),

1235

(2017). DOI:

30-44.

10.1134/S0006350917060094.

40. А. В. Прохорова и Л. Н. Плеханова, Проблемы ре-

27. Н. Н. Каширская, Л. Н. Плеханова, Е. В. Черны-

гиональной экологии, № 2, 67 (2016).

шева и др., Почвоведение, № 1, 89 (2020). DOI:

41. L. N. Plekhanova, in Proc. 19th Int. Multidisc. Sci. Geo-

10.1134/S0032180X20010098.

conf. SGEM

2018,

18

(5.2),

173

(2018). DOI:

28. Е. В. Чернышева, Н. Н. Каширская, А. В. Борисов

10.5593/sgem2018/5.2/S20.023

и др., Вестн. Тамбовского университета. Сер.:

42. А. С. Сыроватко, Российская археология, № 4, 48

Естественные и технические науки, 18 (3), 842

(2014).

(2013).

43. А. С. Сыроватко и Э. Э. Фомченко, в сб. Оки связу-

29. В. Н. Кудеяров и Т. В. Кузнецова, Почвоведение,

ющая нить: археология Среднего Поочья: Матер.

№ 11, 79 (1990).

VII-VIII региональной науч.-практич. конф. (Сту-

30. Т. В. Кузнецова, А. К. Ходжаева, Н. А. Семенова, и

пинский историко-художественный музей, Сту-

др., Агрохимия, № 6, 5 (2006).

пино, 2015), cc. 132-138.

31. В. М. Семенов, Л. А. Иванникова, Т. В. Кузнецова

44. Е. А. Дмитриев, Математическая статистика в

и др., Почвоведение, № 5, 569 (2001).

почвоведении (Изд-во МГУ, М., 1995).

Low-Active Forms of Cellulosolitic Microorganisms in Archaeological Contexts

L.N. Plekhanova*, S.N. Udaltsov*, A.S. Syrovatko**, ***, and N.N. Kashirskaya*

*Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science, Russian Academy of Sciences,

Institutskaya ul. 3, Pushchino, Moscow Region, 142290 Russia

**Archaeological Center of Kolomna, Kremlevskaya ul. 5, Kolomna, Moscow Region, 140400 Russia

***Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Staromonetny per. 29/4, Moscow, 119017 Russia

This article presents the results of the study on low-active forms of cellulosolitic microorganisms in the soils

of archaeological sites. The objects of the study were soils with traces of wooden structures in Vyatichi burials

(12th century). To date, traces of wood are not visible at the macro level. The data obtained are compared

with the results of a laboratory experiment to determine rates of cellulose decomposition in soils from various

archaeological contexts. Cellulosolitic activity was determined by the application method. It has been shown

that the cellulase activity of soils with traces of burial wooden structures is 20% of the level of modern soils.

This suggests the awakening or presence of living, low-active microorganisms that have survived in the soil for

800 years.

Keywords: paleosols, cellulose, cellulase, microorganisms, burial soil, cremations, burials

БИОФИЗИКА том 68

№ 5

2023